[Brèves] Aide juridictionnelle : l’avocat qui souhaite contester sa rémunération en cassation ne peut se représenter lui-même

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 433994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85354DH).

Lecture: 3 min

N6321BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

►Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT) ; ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg avait fait droit aux conclusions d’une requérante tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et avait rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La question qui se posait au Conseil d'Etat dans cette affaire était celle de la recevabilité du pourvoi.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative précise qu’il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT). Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Recevabilité. La Haute juridiction administrative note que le pourvoi de la requérante a été, à la suite de l'invitation en ce sens qui lui a été faite, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il est ainsi recevable.

|

A rapprocher : s'agissant du recours ouvert au seul avocat contre la partie d'un jugement relatif à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CE, 11 janvier 2006, n° 279878 (N° Lexbase : A5331DME) ; CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93). Pour en savoir plus : V., ETUDE : L'aide juridictionnelle, Le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38403RN). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476321

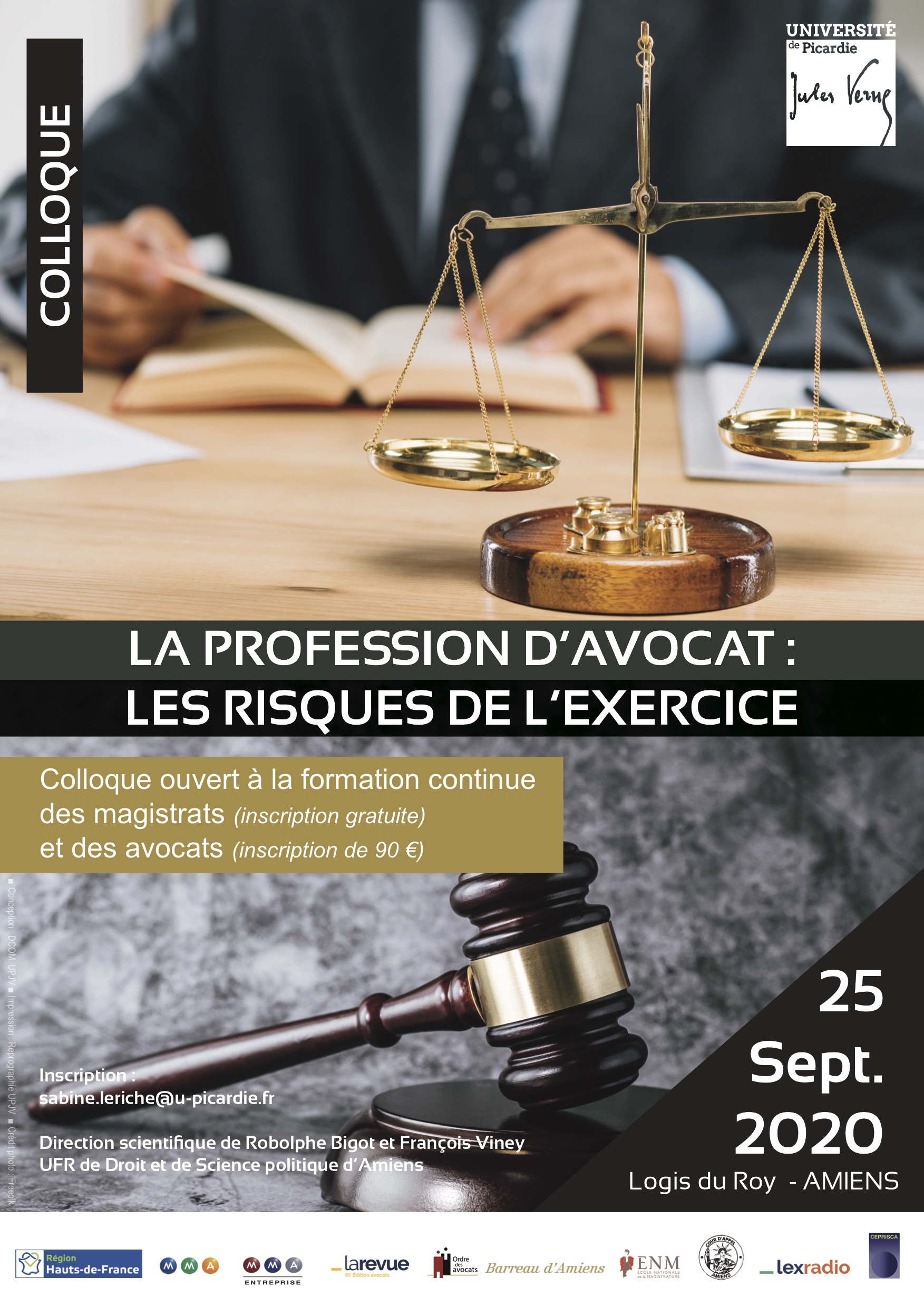

[Brèves] Publication des actes du colloque du 25 septembre 2020 à la Faculté de droit d'Amiens - La profession d’avocat : les risques de l’exercice

Lecture: 1 min

N6281BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lexbase Avocats

Le 04 Février 2021

Le 25 septembre 2020, se tenait à la Faculté de droit d'Amiens, un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et de François Viney. Partenaire de cet évènement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver, dans son numéro de février 2020, les interventions qui ont eu lieu lors de cet événement.

Propos introductifs, Maître Dorothée Fayein-Bourgois, Bâtonnier d’Amiens (N° Lexbase : N5991BYK)

Partie 1. De l’évolution à la réalisation des risques

I - L’évolution des risques de l’avocat

Risques et avocat en entreprise, Maître Xavier Chiloux, avocat au barreau de Paris (N° Lexbase : N6011BYB)

Risques et procédure d’appel, Paul Giraud, professeur, UPJV (N° Lexbase : N6028BYW)

II - La réalisation des risques : les responsabilités de l’avocat

La responsabilité pénale de l’avocat, Elise Letouzey, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6098BYI)

La responsabilité disciplinaire de l’avocat, Jean-Marie Brigand, MCF, Le Mans Université (N° Lexbase : N6071BYI)

La responsabilité civile de l’avocat : les dommages réparables, Hadi Slim, professeur, Université de Tours (N° Lexbase : N6047BYM)

Le bénéficiaire des obligations de l’avocat, Maître Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : N6283BYD)

Les fautes civiles de l’avocat, François Viney, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6016BYH)

Partie 2. De la prise en charge à la prévention des risques

I - La prise en charge des risques générés par l’avocat

Les mécanismes de garantie obligatoire des risques, Rodolphe Bigot, MCF, UPVJ (N° Lexbase : N6010BYA)

Les commissions sinistres et la gestion des risques : respect du réclamant, traitement des sinistres, prévention par des modèles de lettres de réclamation, Yves Avril, ancien Bâtonnier, avocat honoraire, Président d’honneur du Conseil régional de discipline, docteur en droit (N° Lexbase : N5996BYQ)

L’appréhension des risques par l’assureur dominant, Pierre Roger, Responsable souscription des grands comptes professions du chiffre et du droit, MMA (N° Lexbase : N6094BYD)

II - La prévention des risques par la formation (initiale, continue et spécialisation) de l’avocat

Le point de vue des responsables de formation, Morgane Daury, professeur, UPJV, directrice de l’IEJ d’Amiens, et Maître Patrick Delahay, président honoraire d’IXAD et président de l’AFEDA (association des écoles d’avocats) (N° Lexbase : N6286BYH)

Le point de vue d’un Bâtonnier, Maître Fabrice Bertolotti, barreau de Compiègne, président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Amiens (N° Lexbase : N5995BYP)

Propos conclusifs, Florence G’sell, professeur, Université de Lorraine (N° Lexbase : N6287BYI)

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476281

[Brèves] Covid-19 et loyers commerciaux : l’argument de la perte partielle de la chose louée prospère devant le juge de l’exécution !

Réf. : TJ Paris, JEX, 20 janvier 2021, n° 20/80923 (N° Lexbase : A30924DU)

Lecture: 3 min

N6358BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 05 Février 2021

► L'impossibilité juridique survenue en cours de bail d'exploiter les lieux loués, résultant d'une décision des pouvoirs publics de fermer certains commerces en raison de l’épidémie de covid-19, est assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), relatif à la perte de la chose louée, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par le bailleur.

Faits et procédure. Une société qui exploite des magasins à dominance non alimentaire, a pris à bail des locaux suivant acte notarié. Sur le fondement du bail, la bailleresse a pratiqué, le 2 juin 2020, au préjudice de sa locataire, une saisie attribution, correspondant en principal au loyer dû pour le deuxième trimestre 2020. La locataire a alors saisi le Jex pour obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, les loyers d'avril et mai 2020 n'étant pas dus, selon elle, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer, à la suite des décisions administratives intervenues dans le cadre de la période d'urgence sanitaire.

Décision. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris relève que la locataire a bien été contrainte de fermer totalement au public son magasin en application des décisions prises par les autorités administratives sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.

Or, suivant les dispositions de l'article 1722 du Code civil, « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à aucun dédommagement ».

Ainsi, pour le Jex, l'impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d'une décision des pouvoirs publics, d'exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit, peu important à cet égard la clause de non-responsabilité invoquée par la bailleresse.

Dans ces conditions, le juge parisien en déduit que la locataire ne peut se voir réclamer le paiement de loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020. Par conséquent, la saisie attribution contestée n'est validée que pour le loyer et la provision sur charges dus sur la période allant du 12 mai 2020 à la fin du mois de mai 2020.

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19), in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E504834Q) |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476358

[Focus] Sous-location d’un bail d’habitation sur une plateforme de type « Airbnb » : la réponse des tribunaux

Lecture: 10 min

N6297BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Xavier Demeuzoy, Avocat au barreau de Paris, Demeuzoy Avocats

Le 04 Février 2021

Mots-clés : sous-location • « Airbnb » • autorisation • interdiction • contrat de bail • sanction • expulsion • restitution des fruits civils • accession • calcul • preuve • montants perçus • déduction du loyer

La sous-location se caractérise par l’exercice d’une activité de location, à savoir la mise à disposition d’un bien de manière temporaire contre le versement d’un prix (le loyer), alors même que le loueur est lui-même locataire du bien qu’il met en vente. Ainsi, le locataire dans le bail initial devient bailleur, et le bailleur initial a donc maintenant un locataire et un sous-locataire.

À noter que le locataire continue de régler son loyer au bailleur initial, loyer alimenté par les loyers que lui verse son locataire (le « sous-locataire ») pour l’occupation et la jouissance du bien.

Les activités de type « Airbnb » sont des activités de location sur de très courtes durées, généralement une ou plusieurs nuits. Ainsi, toute personne qui serait locataire d’un bien immobilier et mettrait ce dernier en location par le biais des plateformes de location meublée touristiques pratiquerait de la sous-location.

Reste à savoir si cette sous-location est permise par le bail initial.

I. Sur l’autorisation de sous-location

En principe, conformément à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : Z06569MW), « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur ».

Ainsi, le principe de la sous-location est celui de l’interdiction. La sous-location peut néanmoins être autorisée dans le contrat de bail et supposera nécessairement l’accord écrit du propriétaire. Elle peut, en outre, être sollicitée postérieurement à la conclusion du contrat de bail mais devra faire encore une fois l’objet d’un écrit signé du propriétaire bailleur.

En cas d’accord sur le principe de la sous-location par le propriétaire, le locataire pourra donc mettre le bien en location sur des plateformes de location meublée touristique (Airbnb, Abritel, Expedia, etc.).

Toutefois, les sous-loyers perçus par le locataire ne peuvent pas atteindre un montant supérieur au prix du loyer payé par celui-ci au bailleur initial. Par exemple, s'agissant d'un appartement loué pour un montant de 800 euros mensuels et une tarification du locataire à 80 euros la nuit sur Airbnb, le locataire ne devra pas réaliser plus de dix nuits de sous-location (80*10).

Par ailleurs, en principe, l’accord sur la sous-location vaut renonciation du bailleur à solliciter la restitution des fruits civils [1].

II. Sur la sanction de l’interdiction de sous-location

Si le locataire ne respecte pas l’interdiction de sous-louer, le bailleur, assisté d’un avocat, peut :

- engager une procédure d’expulsion à l’encontre du locataire qui sous-loue illégalement devant le Juge du contentieux de la protection (JCP) du lieu de situation du logement ;

- demander des dommages-et-intérêts ;

- solliciter le remboursement des sous-loyers perçus par le locataire.

A. Sur la question de l’expulsion

En cas de manquement à une stipulation du bail de location, le bailleur peut solliciter la résolution judiciaire du bail, ce qui entraînera l’expulsion des locataires actuels.

La jurisprudence de la Cour de cassation reconnait néanmoins aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement et la pertinence d’une résiliation judiciaire du bail.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 janvier 1995, rappelle qu’afin de prendre en considération la gravité des manquements commis par le preneur, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils statuent [2].

Ainsi, la résiliation d’un bail peut être refusée si les agissements reprochés semblent avoir cessé au jour de la décision. Par ailleurs, sur l’appréciation de la gravité des manquements, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, a rappelé que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain afin d’apprécier la gravité des fautes commises et l’actualité de celles-ci [3].

Les juges se montrent particulièrement stricts lorsque la sous-location a lieu dans un logement social : « les manquements sont d'autant plus graves qu'il s'agit d'un logement conventionné ouvrant droit à des prestations sociales et destiné à des locataires dont les revenus ne dépassent pas un certain montant ; l'activité particulièrement lucrative de location d'un bien via le site Airbnb est radicalement contraire à la destination d'un tel logement social. Ces manquements justifient dès lors le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire » (CA Paris, 21 février 2020, n° 18/23633 N° Lexbase : A20663GM) [4].

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le bail est effectivement résilié par les juges du fond, ce dernier peut accorder aux locataires un délai de plusieurs mois pour quitter les lieux, compte tenu d’une situation particulière (CA Paris, 1er octobre 2019, n° 17/05295 N° Lexbase : A1739ZQH) [5].

B. Sur la restitution des fruits civils

1) Sur l’émergence et la justification de la condamnation des locataires à la restitution des fruits de la sous-location

La jurisprudence s’est récemment fixée concernant le remboursement des sous-loyers basé sur le fondement de l’accession. En effet, l’article 546 du Code civil (N° Lexbase : L3120AB8) dispose que « la propriété d’une chose [soit mobilière soit] immobilière donne droit sur tout ce qu’il produit et sur ce qui s’y unit accessoirement soit artificiellement. Ce droit s’appelle “droit d’accession” ».

Ainsi, dans un arrêt particulièrement remarqué et publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire » (Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0802ZNZ, après une décision inédite du tribunal d’instance de Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684 ; pour un commentaire détaillé, cf. J. Laurent, AirBnb : les loyers d’une sous-location interdite appartiennent au propriétaire par accession, Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799, N° Lexbase : N0838BYP).

Ce principe a ensuite été régulièrement repris par les juges du fond, qui condamnent les locataires pratiquant une sous-location illicite sur des plateformes de location meublée touristique sans l’accord de leur bailleur (par exemple : TJ Paris, 5 juin 2020, nº 11-19-005405 N° Lexbase : A55323N9).

2) Sur le calcul et la preuve des montants perçus au titre de la sous-location

Les montants perçus au titre de la sous-location illicite sont pris en compte dans le calcul du montant des fruits civils que le locataire devra restituer à son bailleur. Néanmoins, une simple évaluation du coût moyen des nuits, avec une approximation du tarif moyen à la nuitée ne sont pas suffisantes pour fixer le montant que le locataire devra restituer. Par extension, le propriétaire qui considère, sans le démontrer concrètement, que le bien a été loué toutes les nuits et demande donc la restitution de fruits civils très importants ne pourra pas voir prospérer sa demande.

En effet, il est nécessaire que le propriétaire qui s’estime lésé par la sous-location illicite réalisée par son locataire et souhaite récupérer les fruits civils de cette sous-location prouve avec certitude et précision le montant de ces derniers.

Cette nécessité est fondée sur les prescriptions des articles 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D) et 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), selon lesquels la preuve incombe au demandeur.

Cela implique, dans un premier temps, de faire réaliser un constat d’huissier pour mettre en évidence la réalité de la location de l’appartement ou plus généralement du bien concerné. Il s’agira très certainement d’un constat internet mettant en évidence la ou les annonce(s) qui propose(nt) le bien concerné en location.

Néanmoins, un simple constat internet ne saurait suffire à déterminer le montant des revenus perçus au titre de la sous-location. S’il prouve généralement la réalité de la sous-location illicite, il est nécessaire de disposer d’un relevé précis des nuitées réalisées au sein du bien concerné et du montant versé pour chacun des séjours sur la période en cause.

Le bailleur peut, pour ce faire, solliciter directement auprès du locataire les relevés des nuitées pour le bien concerné. Si celui-ci ne les transmet pas ou si le bailleur souhaite s’assurer de l’exhaustivité et de la véracité des relevés, il lui est conseillé de faire directement intervenir la ou les plateforme(s) de location utilisée(s) pour la sous-location. Le bailleur pourra disposer alors de deux moyens d’action : faire intervenir la plateforme au procès entre bailleur et locataire, pour la communication des relevés ; ou bien entamer une action directement à l’encontre de la plateforme pour solliciter la communication des relevés.

3) Sur la question de la déduction de la part des loyers du locataire en titre

La jurisprudence, si elle apparaît plutôt constante sur le principe de la restitution des fruits civils issus d’une sous-location illicite, est plus disparate s’agissant de la mise en œuvre de cette restitution. En effet, la question s’est régulièrement posée de savoir si le juge devait déduire le montant du loyer du locataire en titre de la somme que ce dernier allait devoir restituer au propriétaire au titre des fruits civils.

Plusieurs décisions penchent en faveur d’une réponse positive, et donc d’une déduction du loyer. On citera notamment les décisions suivantes.

- TJ Paris, 24 janvier 2020, n° 11-19-007773 : « […] Que le seul fait que la sous-location soit interdite, ne peut suffire à transférer de facto au propriétaire, les fruits de cette sous-location, celui-ci étant devenu bailleur, et le contrat de bail faisant obstacle à ce qu’il soit fondé à recevoir directement les fruits de la sous-location en question ;

Que le propriétaire n’est pas fondé à recevoir à la fois les fruits de la location et de la sous-location d’un même bien ;

Que le caractère illégal de l’activité de sous-location ne transfère pas le bénéfice de ce contrat au bailleur, qui perçoit déjà les loyers au titre de contrat de bail conclu ». - CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 1 octobre 2019 n° 17/05295 (N° Lexbase : A1739ZQH) : « Et considérant que le bailleur ne saurait cumuler les loyers perçus au cours de la même période de 29 jours avec ces fruits civils perçus illicitement par sa locataire, soit 1/30° de 1154 de loyers et charges (incluant l’allocation logement versée à la Caf au bailleur à hauteur de 181 euros) = 38,50 euros de loyer par jour x 29 nuitées de sous-locations illicites = 1 231 euros ;

Qu’ainsi après compensation, Mme X restera devoir à la RIVP la somme de 2 919 ' 1 116,50 = 1 802,50 euros au titre des fruits civils ». - CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 3 novembre 2020, n° 18/03533 (N° Lexbase : A381833S) : « Le bailleur peut recueillir les fruits d’une sous-location non-autorisée, que néanmoins, de la somme lui revenant doit être déduite celle que lui verse le locataire en titre ».

Cependant, il existe également des décisions contraires, qui refusent la déduction du loyer en titre. Ces décisions sont d’ailleurs rendues par la même formation de jugement. On citera notamment l'arrêt suivant.

- CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 16 avril 2019, n° 17/14668 (N° Lexbase : A3157Y9S) : « Qu'il en résulte que les revenus, issus de la sous-location non autorisée par le propriétaire bailleur - fruits civils de la propriété -, appartiennent au propriétaire ;

Qu'il s'agit ici de fruits civils distincts et complémentaires des loyers courants, issus de l'usage de la chose louée par le propriétaire, trouvant leur cause dans le droit de propriété de la RIVP ».

En définitive, si le principe des actions en restitution de fruits civils et en expulsion est aujourd’hui arrêté dans un cas de sous-location illicite, il importe pour la partie demanderesse, qu’elle soit bailleur privé ou du parc social, de s’assurer de rapporter la preuve de la sous-location illicite et de son ampleur dans le cadre du débat judiciaire, au risque de se voir débouter partiellement ou totalement de ses demandes.

[1] A. Forestier, Sous-location ilicite via Airbnb : quelles conséquences pour le locataire et la plateforme ?, La Revue des Loyers, 1011, 1er novembre 2020.

[2] Cass. civ. 3, 4 janvier 1995, n° 93-11.031 (N° Lexbase : A7548AB8).

[3] Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-21.874, FS-P+B (N° Lexbase : A7552ENZ).

[4] X. Delpech, Meublé de tourisme - Résiliation du bail consécutive à la sous-location illicite d'un logement via Airbnb, Juris tourisme 2020, n° 229, p.12 ; commentaire de CA Paris, 21 février 2020, n° 18/23633 (N° Lexbase : A20663GM).

[5] X. Delpech, Hébergement - Sous-location illicite d'un logement via Airbnb : pas d'expulsion immédiate du locataire fautif, Juris tourisme 2019, n° 225, p. 11 ; commentaire de CA Paris, 1er octobre 2019, n° 17/05295 (N° Lexbase : A1739ZQH) (délai de trois mois pour quitter les lieux pour une mère célibataire avec de faibles revenus).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476297

[Brèves] Prescription de l’hydroxychloroquine : rejet massif par le Conseil d’État des recours formés contre les décrets la règlementant

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, huit arrêts, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL), n° 441751 (N° Lexbase : A85444DS), n° 440129 (N° Lexbase : A18334EM), n° 439936 (N° Lexbase : A85414DP), mentionnés, n° 440025 (N° Lexbase : A85424DQ), n° 440244 (N° Lexbase : A85434DR), n° 441767 (N° Lexbase : A85454DT), n° 441038 (N° Lexbase : A18344EN), inédits

Lecture: 7 min

N6326BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Laïla Bedja

Le 03 Février 2021

► Par huit décisions du 28 janvier 2021, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contestant les dispositions de plusieurs décrets règlementant la prescription d’hydroxychloroquine dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de covid-19.

Résumé des moyens écartés :

- méconnaissance du principe de précaution ;

- méconnaissance de l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique (

N° Lexbase : L4896LWA ) ; - méconnaissance du principe de libre prescription du médecin ;

- atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;

- compétence du pouvoir règlementaire (CSP, art. L. 3131-16

N° Lexbase : L8571LWD ).

Détails des décisions :

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : demande en annulation pour excès de pouvoir d’une part, de l'article 12-2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU), prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L5747LWR) et de l'article 19 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8355LWD), en tant qu'ils interdisent aux personnes qui présentent des symptômes de covid-19 mais ne sont pas hospitalisées et ne sont pas atteintes d'une affection rendant nécessaire une réanimation d'avoir accès, y compris en régime ambulatoire, à un traitement par hydroxychloroquine et azithromycine et, d'autre part, l'article 1er du décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ([LXB=L8355LWD]), modifiant le décret du 11 mai 2020. Plusieurs moyens sont discutés :

- méconnaissance du principe de précaution : l’argument est écarté par le Conseil d’État. En effet, le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il ne saurait dès lors être utilement invoqué par les requérants à l'encontre des dispositions qu'ils attaquent, qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à l'environnement ;

- méconnaissance de l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique : il ressort de cet article qu’une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. Par suite, en l'absence de toute recommandation temporaire d'utilisation et en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, le Plaquenil ne pouvait être prescrit pour une autre indication que celles de son autorisation de mise sur le marché, qu'à la condition qu'en l'état des données acquises de la science, le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. L’argument est alors écarté ;

- méconnaissance du principe de libre prescription du médecin : le décret permettant dans des conditions très limitées la prescription du Plaquenil en dehors des indications de son AMM et au regard de l’évolution des données acquises de la science, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté de prescription des médecins ne peut qu’être écarté par le Conseil d’État.

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441751, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85444DS) : le requérant est le syndicat des médecins d’Aix et Région. Il attaque le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020, modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en tant qu'il met fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l’hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19. Le moyen présenté est le suivant :

- atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé : à la date du 26 mai 2020, date d’édiction du décret n° 2020-630, mettant fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l’hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19, les données acquises de la science ne permettaient pas de conclure, au-delà des essais cliniques, au caractère indispensable du recours à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM) et en l'absence d'une autorisation temporaire d'utilisation, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de ces patients. Ainsi, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à la liberté de prescription et à l'indépendance d'exercice des médecins ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande du syndicat est alors rejetée (solution not. reprise dans CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85424DQ).

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440129, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A18334EM) :

- compétence du pouvoir règlementaire (décret n° 2020-314 du 25 mars 2020, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) : une mesure visant à permettre la prescription, la dispensation et l'administration d'une spécialité pharmaceutique, en dehors des indications de son AMM, aux patients atteints de covid-19, alors même qu'elle ne s'applique que dans les établissements de santé qui les prennent en charge ainsi qu'à domicile, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial entre dans le champ de l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique prévoyant la compétence du ministre chargé de la santé pour prendre des mesures réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Il en est de même d'une mesure encadrant les conditions de dispensation de cette spécialité en officine afin d'éviter une tension sur son approvisionnement pour les patients y recourant dans le cadre de son AMM (solution reprise aussi dans CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440244, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85434DR).

- Solution identique concernant l’arrêté du 26 mai 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441767, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85454DT - CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A18344EN).

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : les requérants (Syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER)) ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils attaquent, en ce qu'elles réservent l'usage de l’hydroxychloroquine aux cas les plus avancés ou les plus graves de covid-19, porteraient atteinte, pour ce motif, au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé non plus, en tout état de cause, qu'au principe de précaution, ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476326

[Pratique professionnelle] Dépistage du covid-19 en entreprise

Lecture: 9 min

N6319BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Ludovique Clavreul, Avocat counsel, Département de Droit Social, Francis Lefebvre Avocats

Le 03 Février 2021

Après avoir interdit aux entreprises de procéder d’elles-mêmes à des campagnes de dépistage du covid-19 pour leurs salariés, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, dans sa version publiée le 29 octobre 2020, a autorisé les employeurs à « proposer, à ceux de leurs salariés qui sont volontaires, des actions de dépistage dans des conditions garantissant la bonne exécution de ces tests et la stricte préservation du secret médical ».

Ces campagnes de dépistage participent de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. Elles doivent se dérouler selon des règles strictes destinées à préserver le secret médical et la protection des données personnelles.

1 - Quels sont les textes applicables ?

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la covid-19 [1] mentionne la possibilité pour les entreprises, dans le respect des conditions réglementaires, de proposer aux salariés des actions de dépistage.

Un arrêté ministériel du 16 novembre 2020, modifiant un arrêté du 10 juillet 2020 [2], encadre la réalisation de ces campagnes de dépistage. Il précise que des actions de dépistage collectif par des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sont autorisées en entreprise « à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé », « en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus » et après « déclaration au représentant de l’État dans le département ».

Une circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 [3], relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées, précise enfin les modalités de mise en œuvre de ces campagnes de dépistage. Un kit de déploiement du dépistage, synthétisant les conditions de mise en place des tests de dépistage, est joint à la circulaire.

2 - Quel type de test peut-on effectuer en entreprise ?

Dans les entreprises, seuls les tests rapides sont autorisés. En conséquence, le dépistage se fait par la réalisation de tests antigéniques. Ces tests consistent en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon et leur résultat est disponible en 15 à 30 minutes.

S’agissant des tests sérologiques, le protocole sanitaire précise que « les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent pas d’envisager des campagnes de tests sérologiques par les entreprises ». Toutefois, sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale, l’employeur peut organiser des campagnes de dépistage à partir d’autres tests virologiques autorisés (RT-PCR, RT-LAMP).

3 - À quel moment pratiquer le dépistage ?

La circulaire rappelle que les opérations de dépistage doivent être « ponctuelles et ciblées sur des lieux précis, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus ».

Elles doivent être déclarées au représentant de l’État dans le département et à l’Agence régionale de santé (ARS) au moins deux jours avant le début de la campagne sur le portail dédié.

4 - Qui peut être testé ?

Les tests ne s’adressent pas à tous les salariés mais à des populations précises.

La circulaire identifie deux catégories de salariés prioritaires pour bénéficier de tests :

- les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après le début des symptômes ;

- les personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont « cas contacts » (au sens de la définition de Santé publique France), identifiées isolément ou au sein d’un cluster.

La circulaire précise que le recours au test antigénique n’est pas recommandé dans les situations suivantes :

- les personnes asymptomatiques qui ne sont pas personnes contacts, sauf lorsqu’un professionnel de santé l’estime nécessaire ;

- les personnes symptomatiques depuis plus de 4 jours.

Par ailleurs, des dépistages collectifs par des tests antigéniques peuvent être organisés par un employeur au sein de populations ciblées en cas de suspicion de cluster, de cluster avéré ou de circulation particulièrement active du virus dans le département où est située l’entreprise. En cas de cluster avéré, l’ARS doit être immédiatement prévenue et les modalités de gestion doivent être arrêtées de concert avec elle.

5 - Le dépistage est-il obligatoire ?

La réalisation des tests de dépistage par les entreprises s’effectue sur la base du volontariat. Le professionnel de santé doit recueillir l’accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée.

En cas de refus du salarié de se soumettre à un test de dépistage, l’employeur ne peut le sanctionner disciplinairement ni lui interdire de rejoindre son poste, même en maintenant son salaire.

Enfin, l’employeur ne peut recenser les salariés qui se font tester, ni enregistrer de données personnelles relatives à l’état de santé des salariés.

6 - Qui peut pratiquer le dépistage ?

Les tests, qui constituent un acte médical, doivent être pratiqués par des professionnels de la santé.

Depuis le décret du 13 janvier 2021 [4], peuvent pratiquer des dépistages les médecins du travail ou, sous leur supervision, les collaborateurs médecin, les internes en médecine du travail et les infirmiers de santé au travail.

Dans le cas où le service de santé au travail n’est pas en mesure d’accéder à toutes les sollicitations des entreprises en raison d’un manque de ressources disponibles, l’entreprise peut faire appel à d’autres professionnels de santé (infirmier ou médecin libéral, laboratoire, pharmacien, masseur-kinésithérapeute, etc.).

Les professionnels de santé doivent être formés aux techniques de dépistage et disposer des équipements de protection individuels requis (masques, blouses, gants, charlottes, lunettes de protection, visière, etc.).

7 - Dans quelles conditions est effectué le dépistage ?

Les obligations relatives à la réalisation des tests, posées par l’arrêté du 10 juillet 2020, sont strictes.

Elles concernent, en premier lieu, l’accueil des personnes soumises aux tests antigéniques. Avant la réalisation du test, le professionnel de santé doit vérifier que le salarié répond aux critères d'éligibilité et qu'il est informé des avantages et des limites du test et recueillir son consentement libre et éclairé. Il doit également lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.

Le test doit être réalisé dans des locaux adaptés comprenant notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, des équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test, un point d'eau pour le lavage des mains ou la mise à disposition de solution hydroalcoolique, les matériels et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476. Il faut également prévoir le circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux.

Le test doit être également réalisé dans le strict respect du secret médical et de la protection des données personnelles.

Les règles étant assez complexes, les entreprises peuvent se faire conseiller par un point de contact départemental qui a pour mission, en lien avec l’ARS, de conseiller les entreprises et les services de santé au travail dans la mise en place de leurs dispositifs de dépistage.

8 - Qui finance le dépistage ?

L’approvisionnement en tests est réalisé directement par les entreprises qui en supportent seules le coût. Aucune participation financière à ces campagnes de dépistage ne peut être demandée aux salariés ni à l’assurance maladie. La circulaire recommande aux entreprises d’acquérir des tests antigéniques dont le coût unitaire n’excède pas 8,05 euros, coût correspondant au montant maximum remboursé aux pharmacies par l’assurance maladie.

9 - Quelles obligations vis-à-vis du CSE ?

La circulaire recommande aux employeurs qui décident de mettre en place des campagnes de dépistage en entreprise d’en informer au préalable le CSE ainsi que les salariés.

Cette information peut notamment porter sur les conditions dans lesquelles la campagne de dépistage sera menée au sein de l’entreprise, notamment les garanties apportées s’agissant du respect du volontariat et du secret médical.

10 - Comment traiter les résultats ?

L’employeur ne peut en aucun cas avoir connaissance du résultat des tests pratiqués. Le salarié peut décider de révéler le résultat du test à son employeur, sans y être tenu.

L’employeur ne peut davantage recenser les salariés qui se font tester ni enregistrer de données personnelles relatives à l’état de santé des salariés. En application du Règlement général pour la protection des données (RGPD), il ne peut non plus accéder à des informations statistiques dès lors que celles-ci sont de nature à permettre d’identifier, directement ou indirectement, les salariés contaminés.

Le professionnel de santé doit saisir les résultats des tests antigéniques dans l’application "SI-DEP" (institué par le décret du 12 mai 2020[5]) qui permet, d’une part, d’établir des statistiques consolidés au niveau national et, d’autre part, de déclencher le contact tracing pour les cas positifs.

11 - Quelles conséquences si le test du salarié est positif ?

Si un salarié est testé positif, le professionnel de santé lui rappelle « la nécessité de s’isoler sans délai et d’appliquer les consignes sanitaires qui lui seront délivrées ». Le salarié est en outre orienté vers son médecin traitant. Il lui conseille également d’informer son employeur.

En cas de détection d’un cluster dans le cadre d’un dépistage collectif, l’entreprise et/ou le professionnel de santé informe immédiatement l’ARS qui procède ensuite à un dépistage des personnes concernées via un test RT-PCR.

La circulaire apporte en outre une précision importante : un salarié testé positif en dehors de l’entreprise est encouragé à informer l’employeur afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour préserver les autres salariés et rompre la chaîne de contamination, à aider les autorités sanitaires pour le contact tracing et à communiquer à son employeur le nom des personnes avec qui il a été en contact rapproché au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas où l’entreprise a connaissance de cas positifs à la covid-19 parmi ses salariés, elle met en œuvre les mesures de prévention prévues par son protocole sanitaire, le cas échéant en les renforçant si la transmission du covid dans le cadre professionnel apparaît probable. Si nécessaire, elle actualise son document unique d’évaluation des risques.

12 - Quelles conséquences si le test du salarié est négatif ?

La circulaire rappelle qu’un résultat négatif doit être pris avec précaution, du fait de la possibilité de faux-négatifs.

Un test négatif ne signifie pas que le risque de présence du virus et de contagiosité peut être totalement écarté. En particulier, les gestes barrière (port du masque, distanciation sociale notamment) devront continuer à être respectés.

Pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et celles qui présentent au moins un facteur de risque au sens du Haut conseil de la santé publique dont le résultat est négatif, une consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR sont fortement recommandées.

[1] Cette possibilité est maintenue dans la dernière version, mise en ligne le 29 janvier 2021.

[2] Arrêté du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

[3] Circ. cabinet, n° 2020/229 du 14 décembre 2020, relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées (N° Lexbase : L2157LZW).

[4] Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021, fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail (N° Lexbase : L7675LZB).

[5] Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8483LW4).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476319

[Brèves] Qualification d’un « contrat d’apporteur d’affaire » : courtage ou agent commercial ?

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-26.497, F-D (N° Lexbase : A16934EG)

Lecture: 3 min

N6315BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 05 Février 2021

► Doit être qualifié de contrat de courtage de marchandises et non d’agent commercial, le contrat pour l’exécution duquel la mandante décide de la politique commerciale et tarifaire et la mandataire n'a ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles.

Faits et procédure. Une société (la mandante) ayant résilié un contrat intitulé « contrat d'apporteur d'affaires », le mandataire l'a assignée en requalification de ce contrat en contrat d'agence commerciale et en paiement d'une indemnité de rupture. La cour d’appel ayant requalifié le contrat litigieux en contrat de courtage et rejeté les demandes du mandataire, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que s'étant fondée sur une appréciation de l'exécution effective du contrat, la cour d'appel relève que si le représentant de la société mandataire jouissait d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, et ce, de manière permanente, la mandante décidait de la politique commerciale et tarifaire et le représentant de la société mandataire n'avait ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles. Par ailleurs, aucun document de négociations ou de contrats établis pour le compte de la société mandante n’est produit. Dès lors, les juges du fond en ont exactement déduit que la mandataire n'ayant aucun pouvoir de négociation pour le compte de la mandante, les parties avaient conclu et exécuté un contrat de courtage de marchandises et non d'agent commercial, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH).

Observations. Selon l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3), l'agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandataire. La notion de négociation est ici essentielle. Se conformant à la position de la CJUE (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18 N° Lexbase : A81253MU ; N. Eréséo, La Cour de justice de l’Union européenne bouleverse le statut des agents commerciaux, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 641 N° Lexbase : N3949BYW), la Cour de cassation a d’ailleurs, dernièrement, opéré un revirement de jurisprudence remarqué (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, F-P N° Lexbase : A957938B ; Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5713BYA). Elle retient en effet désormais que doit être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (pour la position antérieure, v. Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14.401, F-D N° Lexbase : A7477DIR – Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-17.290, F-D N° Lexbase : A3210YGY).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476315

[Brèves] Clarification des conditions d’examen par les juges du fond des demandes relatives à la preuve des heures travaillées

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65084DE)

Lecture: 3 min

N6261BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 03 Février 2021

► En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Faits et procédure. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d’appel retient que le salarié communique un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période considérée, lequel mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

La cour d’appel retient encore que l’employeur objecte, à juste titre, d’une part, que le salarié, qui travaillait de manière itinérante à 600 kilomètres de son siège social, ne précisait pas ses horaires de travail sur ses compte-rendus hebdomadaires et en justifie en produisant plusieurs de ses documents établis en 2012 et, d’autre part, que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié au cours de ses tournées.

La cour d’appel ajoute enfin que le décompte du salarié est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U).

|

À retenir. Dès lors qu’il résultait de ses propres constatations que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce que la Cour de cassation relève expressément, le régime de la preuve partagée devenait applicable. Il appartenait donc à la cour d’appel d’examiner les pièces produites par l’une et l’autre des parties, étant précisé que l’employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, et d’apprécier la portée des critiques formulées contre ces pièces, avant de décider, dans le cadre de son pouvoir souverain, si le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et, dans l’affirmative, de fixer la créance correspondante. En savoir plus. Lire la notice explicative relative à l’arrêt. Sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0355ETC). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476261

[Brèves] Publications au JO relatives à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage

Réf. : Décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : L0168L3M) ; arrêté du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : L0211L39)

Lecture: 3 min

N6308BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Février 2021

► Publié au Journal officiel du 31 janvier 2021, le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 modifie certaines dispositions des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 (N° Lexbase : L9930LGU) relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 (N° Lexbase : L0850LTN) relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage ;

En parallèle à sa publication, a également été publié un arrêté du 29 janvier 2021, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l'inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (N° Lexbase : L1139ATD) relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L0211L39).

- La modification des modalités de constitution des listes de médiateur :

Dans un premier temps, le décret n° 2021-95 vient modifier les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d'appel et créer une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.

Il vient également préciser la durée de validité des listes et leurs modes de publicité, les moyens pour faire parvenir sa candidature à l'inscription ainsi que les éléments appréciés par la cour d'appel au moment de son examen.

La durée est fixée à trois ans après la publication.

Pour les personnes fournissant des prestations de médiation en ligne, le décret vient ajouter aux conditions d’inscription, la nécessité qu'elles respectent les conditions définies aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3).

Enfin, le décret prévoit les exemptions de prestation de serment des médiateurs inscrits auprès des cours d'appel.

- La modification de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage :

Dans un second temps, le décret vient modifier les règles relatives à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Il précise également la procédure de certification en offrant la possibilité de réaliser des audits à distance, et en présentant un audit de suivi de la procédure de transfert de la certification.

Le décret vient également modifier les règles relatives à la publicité de la certification, et l’usage du logo, en cas de suspension de cette dernière et à la publication de la liste des services pouvant l’utiliser.

Enfin, le décret vient clarifier le périmètre de la certification de plein droit.

L’entrée en vigueur de ce décret est fixée au lendemain de sa publication, soit le 1er février 2021.

|

Pour aller plus loin : préalablement à la publication de ces textes, le ministère de la Justice a lancé la marque de garantie des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage sous la forme d’une certification dénommée « Certilis ». Elle a pour objectif d’encadrer le développement des prestations en ligne et d’informer les citoyens dans leurs choix. Les détails de la certification sont disponibles [en ligne]. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476308

[Brèves] Détention provisoire : l’obligation de contrôler l’existence d’indices graves ou concordants cesse en cas de révocation du contrôle judiciaire

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, FS-P+B+I (N° Lexbase : A65064DC)

Lecture: 6 min

N6265BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► Les mesures de sûreté (détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique et contrôle judiciaire) ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ; la chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, constater expressément l’existence de tels indices afin de s’assurer que les conditions légales des mesures de sûretés demeurent réunies ; L’ obligation de procéder à ce contrôle cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant un manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ;

La décision de placement en détention provisoire sanctionnant les manquements du mis en examen aux obligations du contrôle judiciaire ne doit être motivée que par l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5028K8Q).

Rappel des faits. Un mis en examen est placé en détention provisoire. Le 18 juin 2020, il est libéré sous contrôle judiciaire avec diverses obligations.

Le 2 octobre 2020, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Cette révocation ayant été refusée, le procureur de la République a interjeté appel de la décision.

En cause d’appel. Estimant que le mis en examen s’était délibérément et à de nombreuses reprises soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du JLD et ordonné la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention de l’intéressé.

Ce dernier a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction

Moyens du pourvoi. L’intéressé reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir infirmé l’ordonnance entreprise, décidé de révoquer son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention. Il considérait que la décision de placement en détention provisoire, prise pour sanctionner le non-respect des obligations de son contrôle judiciaire, aurait dû être motivée au regard des exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ).

Le mis en examen arguait par ailleurs que l’article 141-2 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte atteinte à l’interdiction de toute rigueur qui n’est pas nécessaire à l’égard d’une personne présumée innocente comme prévu par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1373A9Q). Selon l’auteur du pourvoi, la sanction de l’inexécution volontaire d’une obligation du contrôle judiciaire devrait être proportionnée à la gravité du manquement et adaptée aux objectifs de l’article 144 du Code de procédure pénale afin que seules des mesures nécessaires soient prononcées à l’encontre d’une personne présumée innocente. Il estimait dès lors qu’il y avait lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’insuffisance des dispositions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale au regard de celles de l’article 144 du même code.

Enfin, le mis en examen rappelait que, conformément à l’article 5, 1, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4786AQC), la chambre de l’instruction devait s’assurer à chacun des stades de la procédure que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi et dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur.

La Haute juridiction précise tout d’abord la motivation requise en matière de révocation du contrôle judiciaire venant sanctionner une méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire. Elle confirme que n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale la décision de placement en détention provisoire qui, après avoir caractérisé l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale, ordonne le placement en détention provisoire pour sanctionner l’inobservation par un mis en examen des obligations de son contrôle judiciaire (v. notamment Cass. crim., 25 novembre 2003, n° 03-85.386, F-P+F N° Lexbase : A4430DAC). Le seul manquement du mis en examen aux obligations inhérentes à son contrôle judiciaire suffisait donc à motiver son placement en détention provisoire.

Dans la continuité de sa décision du 14 octobre 2020 (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I N° Lexbase : A50093XS), la Cour de cassation précise ensuite le champ d’application et la nature du contrôle de l’existence d’indices graves ou concordants en matière de mesure de sûreté. La Chambre criminelle précise qu’il résulte des articles 80-1 et 137 du Code de procédure pénale qu’un magistrat ne peut prononcer une mesure de sûreté à l'encontre d’une personne que s’il a préalablement contrôlé qu’il existe à l’égard de l’intéressé des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions donc le juge d’instruction est saisi.

La Haute juridiction ajoute que conformément à l’article 5, 1, c de la CESDH, la chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, constater expressément l’existence de tels indices afin de s’assurer que les conditions légales des mesures de sûretés demeurent réunies. Cette décision précise par ailleurs que ce contrôle, malgré la similitude de la sémantique utilisée, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être remise en cause que sur le fondement des article 80-1-1 (N° Lexbase : L2963IZR) et 170 (N° Lexbase : L0918DYN) du Code de procédure pénale.

Enfin, la Chambre criminelle souligne que l’obligation de procéder à ce contrôle cesse en cas de placement en détention provisoire sanctionnant un manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire. La Cour réserve toutefois une exception à cette règle lorsqu’il existe une contestation s’agissant du placement en détention provisoire fondé sur une révocation du contrôle judiciaire. En l’espèce, la chambre de l’instruction n’avait pas été saisie d’une telle contestation, elle n’était donc pas tenue de s’assurer de l’existence desdits indices.

| Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0810Z9U). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476265

[Brèves] Délais de réclamation en cas d’intégration fiscale : dernières précisions du Conseil d'État

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 438217 (N° Lexbase : A65344DD) et n° 437802 (N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon

Lecture: 3 min

N6317BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Août 2022

► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur le délai de réclamation en cas d’intégration fiscale dans deux arrêts en date du 26 janvier 2021.

📌 Les faits.

⇒ une société-mère d'un groupe fiscalement intégré ;

⇒ une société membre du groupe a perçu d’une filiale en Italie des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères ; cette société a déduit le montant des dividendes du résultat fiscal du groupe à l'exception d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % de leur montant ;

⇒ à la suite d’un arrêt de la CJUE (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9), la société demande la restitution de la fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à cet impôt qu'elle avait acquittées ;

⇒ rejet de l’administration fiscale.

| Lire en ce sens, sur CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 Groupe Steria SCA, D. Chrétien, Fiscalité des dividendes : nouvelle étape dans l'harmonisation européenne et nouvelles perspectives pour l'intégration fiscale (N° Lexbase : N9065BUB). |

Les deux sociétés se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 19 novembre 2019, n° 18VE01276 N° Lexbase : A65964DN ; CAA de Versailles, 3 décembre 2019, n° 18VE00849 (N° Lexbase : A2674Z8K).

| Lire en ce sens, les conclusions relatives à ces deux arrêts, N. Chayvialle, Règles de procédure contentieuse spéciales dans le contexte particulier de l’intégration fiscale N° Lexbase : N2423BYE). |

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur :

👉 le délai spécial de réclamation dans le cas d’un groupe intégré à la suite de la notification de rehaussements du résultat individuel imposable de la société-mère ;

👉 le point de départ du délai spécial de réclamation.

Il juge ainsi que :

📌 La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1594IND) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

✔ La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

📌 Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

✔ La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476317

[Jurisprudence] La perte de la personnalité morale d’une société coopérative agricole pour cause de défaut d’immatriculation au RCS

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, deux arrêts, n° 19-11.949, FS-P (N° Lexbase : A89404BQ) et n° 19-18.948, FS-P (N° Lexbase : A89014BB)

Lecture: 16 min

N6353BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)

Le 03 Février 2021

Mots-clés : société coopérative agricole • personnalité morale • immatriculation • loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 • société en participation • liquidation de la société • défaut d’agrément d’un coopérateur

Dans deux arrêts du 6 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime juridique de la société coopérative agricole :

- les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978 ;

- elles perdent la qualité de coopérative agricole à la suite d'une disparition de la personnalité morale ;

- une société coopérative agricole, ayant perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 est devenue une société en participation à cette date, qui ne peut être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles ;

- enfin, le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés.

En l’espèce, une société coopérative agricole a été constituée le 29 mars 1946, initialement pour une durée de trente ans. L’assemblée générale du 29 juillet 1958 a décidé sa prorogation jusqu’au 17 mars 2010. Au cours de la vie sociale, en 1959, un bail rural à long terme a été conclu par la coopérative au profit de l’INRA pour une durée de cinquante ans à compter du 1er août 1958.

En 2007, le président du tribunal a désigné un administrateur avec pour mission d’administrer les parts des ayants-droit des associés de la coopérative après les avoir identifiés et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation des organes de direction. Selon le rapport de cet administrateur, une assemblée générale du 22 janvier 2008, constatant le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la coopérative était soumise au régime de la société en participation. Le rapport de l’administrateur indiquant par ailleurs, qu’il n’y avait plus lieu à appliquer les statuts d’origine quant à la désignation des organes de direction.

Suivant acte du 13 décembre 2012 (rectifié par acte du 15 mars 2013), par application des articles 1871 (N° Lexbase : L0121LTN) et suivants du Code civil, un notaire a constaté le transfert de la propriété des biens immeubles ayant appartenu à la coopérative à l’ensemble des associés. Par la suite, deux actions judiciaires vont être initiées à l’encontre de la coopérative.

La première est initiée par le Haut Conseil de la coopérative agricole (HCCA) qui, dès juillet 2008, a demandé à la société de s’immatriculer au RCS pour retrouver sa personnalité morale et pour procéder à sa dissolution et sa liquidation dans le respect des règles du droit coopératif. En effet, il a assigné la société et les associés aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte notarié de décembre 2012 et faire prononcer la liquidation de la société. En vain, ses demandes ont été rejetées par les juges du fond [1]. Par un premier arrêt du 6 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation [2] précise que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique, que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er janvier 1978. À défaut d’avoir été immatriculée le 1er novembre 2002, la coopérative agricole était devenue une société en participation, et la perte de sa personnalité morale emportait l’abandon de la qualité de coopérateur pour les associés.

Le second contentieux est apparu sur le terrain du statut du fermage avec l’INRA. En effet, à la suite de l’acte notarié du 13 décembre 2012, les associés ont considéré être devenus bailleurs à compter du 1er août 2008, après l’expiration du bail de cinquante ans, et qu’un nouveau bail rural verbal avait été conclu entre eux et l’INRA. Ils l’ont alors assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’ordonner une expertise sur le montant du fermage. En cours de procédure, ils ont demandé la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance ait statué sur la question relative à la propriété des biens donnés à bail rural, qui a reconnu la qualité de propriétaires aux associés par application des articles 1871 et 1872 (N° Lexbase : L2071ABC) du Code civil. L’INRA a interjeté appel, en vain [3]. Par un second arrêt du 6 janvier 2021 [4], la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le défaut d’agrément d’un associé par le conseil d’administration d’une société coopérative ne peut être invoqué que par la société ou ses associés. Elle ajoute que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la société ayant perdu sa personnalité juridique, elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives, peu importe l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Ainsi, il ressort des deux arrêts du 6 janvier 2021 [5], que la société coopérative non immatriculée au 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique et est devenue une société en participation (I). À ce titre, elle n’est plus une coopérative agricole, et elle ne peut notamment pas être liquidée selon les règles propres à cette catégorie de sociétés (II). En outre, l’associé perd sa qualité de coopérateur, et le défaut d’agrément ne peut être invoqué par un tiers, en l’occurrence un ancien cocontractant de la société (III).

I. Le défaut d’immatriculation d’une société coopérative agricole au 1er novembre 2002

Afin de comprendre la problématique au cœur de ces deux arrêts, il convient de rappeler l’origine du statut spécifique de la coopérative agricole, qui a remonte à une loi du 12 juillet 1923, la dotant d'un statut propre lui conférant la personnalité juridique. Par la suite, loi du 4 septembre 1943 a précisé le régime juridique en disposant que les coopératives agricoles avaient la forme de sociétés civiles à capital variable. En l’espèce, la coopérative avait été constituée en 1946, elle avait donc la nature d’une telle société. En outre, cette coopérative a été fondée avant 1978 et bénéficiait, par conséquent, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 (N° Lexbase : L1471AIC) selon lequel les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur immatriculation au registre du commerce [6]. En effet, selon ce texte, et par dérogation à l'article 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8), les sociétés civiles non immatriculées au 1er juillet 1978 conservent leur personnalité morale, les dispositions relatives à la publicité instituées en 1978 ne leur étant pas applicables. Ainsi, il n’a pas été nécessaire d’immatriculer la coopérative agricole pour qu’elle conserve sa personnalité juridique.

Toutefois, cette dispense d’immatriculation a été remise en cause par l’article 44 de la loi « NRE » (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ) qui a abrogé le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 précité, ayant pour effet de supprimer la dérogation insérée jusqu’alors à l'article 1842 du Code civil, relative aux sociétés civiles non immatriculées au 1er juillet 1978. Plus précisément, l’article 44 de la loi « NRE » de 2001 précise que les sociétés civiles concernées doivent procéder, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette abrogation est entrée en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi de 2001, soit le 1er novembre 2002 [7]. Toutefois, dans le silence de la loi, la question s’est posée de savoir quelle était la situation juridique de la société civile non immatriculée à cette date. Pour certains, la perte de la personnalité morale devait entraîner la dissolution puis la liquidation de la société [8]. Toutefois, une autre opinion a été formulée, selon laquelle, les sociétés civiles ayant perdu leur personnalité juridique sont devenues des sociétés en participation à compter de cette date [9]. La Chancellerie avait également opté pour cette seconde analyse [10] avant d’être mise en œuvre par les juridictions du fond [11]. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation en 2008 [12]. Les deux arrêts du 6 janvier 2021 confirment cette solution en précisant que « la société a perdu sa personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation ».

L’une des deux décisions du 6 janvier 2021 [13] apporte néanmoins une précision supplémentaire. Dans le premier moyen de son pourvoi, le HCCA prétend que la réforme de 2001 ne visait nullement les sociétés coopératives et par conséquent la cour d’appel aurait violé l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4237AEN). La Cour de cassation balaye cet argument. Elle répond, qu’en application de l’article 1842 du Code civil et de l’article L. 521-1 précité, « les coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978 ». Elle ajoute que la cour d'appel a valablement retenu que « si l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c'est à la condition qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu'en l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole […] avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation. »

En pratique, on considère que pour les coopératives agricoles, la hiérarchie des normes s’applique de la façon suivante : d’abord les règles du Code rural et de la pêche maritime, puis les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG), et enfin les dispositions du chapitre 1er, intitulé « Du capital variable », du titre III du livre II du Code de commerce et /ou les dispositions du Code civil, selon la nature civile ou commerciale de la société immatriculée et servant de cadre institutionnel à la coopérative agricole [14]. En se fondant sur cette méthode, le HCCA considérait que la règle du Code rural et de la pêche maritime dérogeait au droit commun des sociétés. Or, pour être mis en œuvre, l’article L. 521-1 suppose que la structure sociétaire ait été préalablement immatriculée au RCS. Par conséquent, la coopérative ayant perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, elle ne répondait pas à la condition préalable et indispensable pour pouvoir être qualifiée de coopérative agricole.

II. Les effets de la qualification de la coopérative en société en participation