[A la une] Le droit, la Justice et les bonnes intentions

Lecture: 4 min

N6331BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Dosé, Avocat à la Cour

Le 03 Février 2021

Commençons par citer Montesquieu : « Lorsqu’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par des lois ». À tout le moins pas de façon inconsidérée ou précipitée.

La loi du 15 juin 1971 a pour la première fois institué un délit spécifique de non-dénonciation de sévices ou de privations infligées à un mineur de 15 ans, sans qu’aucune immunité familiale ne puisse être opposée. En 1992, l’infraction codifiée à l’article 434-3 du Code pénal ne fait plus référence à des sévices mais à la locution beaucoup plus large de « mauvais traitements », et étend son champ d’application aux personnes qui ne seraient pas en mesure de se protéger en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité quelconque, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Les juges ont alors tôt fait de considérer que les atteintes sexuelles étaient une variante desdits « mauvais traitements », et la loi interprétative du 17 juin 1998 est venue entériner cette jurisprudence en visant expressément les atteintes sexuelles au sein de l’article.

Dans un même souci de précision et de clarification, la loi du 14 mars 2016 ajoute aux « mauvais traitements » et « atteintes sexuelles » les agressions sexuelles, que la jurisprudence avait toutefois déjà pris en considération. Surtout, elle étend l’incrimination à quiconque n’aurait pas informé les autorités administratives ou judiciaires de privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles « infligés à un mineur », et plus seulement à un mineur de quinze ans. Deux ans plus tard, la réforme du 3 août 2018 transforme l’infraction instantanée en infraction continue et aggrave le quantum de la peine d’emprisonnement encourue lorsque la non-dénonciation concerne un mineur de 15 ans.

Ces dernières semaines, dans le tumulte de « l’affaire Duhamel », les parlementaires se sont empressés de déposer ou de soutenir des propositions de réformes visant à allonger le délai de prescription de l’infraction de non-dénonciation. De six ans aujourd’hui, ce délai serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime en cas de délit et à vingt ans en cas de crime, ce qui ne va pas sans poser de graves problèmes. Déjà, en 2016, le cardinal Barbarin s’était vu reproché de ne pas avoir informé les autorités judiciaires de faits prescrits depuis des décennies, alors que l’élément intentionnel de l’infraction réside justement dans la conscience et la volonté de son auteur d’entraver l’action judiciaire. Comment peut-on entraver l’exercice de l’action publique automatiquement éteinte du fait de la prescription ?

Surtout, et l’avocat général Joël Sollier l’avait rappelé avec force au cours de son réquisitoire devant la cour d’appel de Lyon le 29 novembre 2019, il convient de se méfier d’une justice qui ferait de l’élément symbolique son principe d’action. Car l’un des éléments matériels de cette infraction, et ce qui la justifie, réside précisément dans l’état de minorité ou de vulnérabilité de la victime : c’est parce que celle-ci est incapable de saisir la justice que l’infraction créée un mécanisme de substitution qui oblige le tiers informé à le faire à sa place. Et lorsque cette incapacité tombe, autrement dit lorsque la victime devenue majeure se trouve en capacité de saisir les « autorités judiciaires ou administratives », l’infraction de non-dénonciation doit s’éteindre. Sauf à accepter que celui qui a reçu les confessions d’une victime désormais âgée de près de quarante ans puisse être poursuivi pénalement durant des décennies pour avoir tu ce que la victime n’a jamais souhaité révéler. Sauf à considérer encore, dans une logique absolutiste, que les familles des victimes à qui celles-ci se seraient confiées, à l’instar de Camille Kouchner, puissent être poursuivies jusqu’à leur trente-huit ans pour n’avoir pas livré à la justice ce que leur enfant, frère, sœur ou conjoint voulaient garder secret. Aussi, dénonçant un raisonnement jusqu’à l’absurde qui « pourrait même conduire à poursuivre les victimes devenues adultes et qui n’ont pas dénoncé les faits, ne serait-ce que pour protéger autrui (…) », l’avocat général Joël Sollier s’inquiétait à juste titre des « conséquences dévastatrices » d’une telle extension. Le droit, la justice et les bonnes intentions ne font pas toujours bon ménage : cette réforme, portée par un vaste et nécessaire mouvement de libération de la parole des victimes, pourrait bien inciter celles qui ne sont pas encore prêtes à dénoncer les violences qu’elles ont subies à se taire et à s’enfermer dans le silence.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476331

[Brèves] Aide juridictionnelle : l’avocat qui souhaite contester sa rémunération en cassation ne peut se représenter lui-même

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 433994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85354DH).

Lecture: 3 min

N6321BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

►Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT) ; ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg avait fait droit aux conclusions d’une requérante tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et avait rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La question qui se posait au Conseil d'Etat dans cette affaire était celle de la recevabilité du pourvoi.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative précise qu’il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT). Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Recevabilité. La Haute juridiction administrative note que le pourvoi de la requérante a été, à la suite de l'invitation en ce sens qui lui a été faite, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il est ainsi recevable.

|

A rapprocher : s'agissant du recours ouvert au seul avocat contre la partie d'un jugement relatif à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CE, 11 janvier 2006, n° 279878 (N° Lexbase : A5331DME) ; CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93). Pour en savoir plus : V., ETUDE : L'aide juridictionnelle, Le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38403RN). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476321

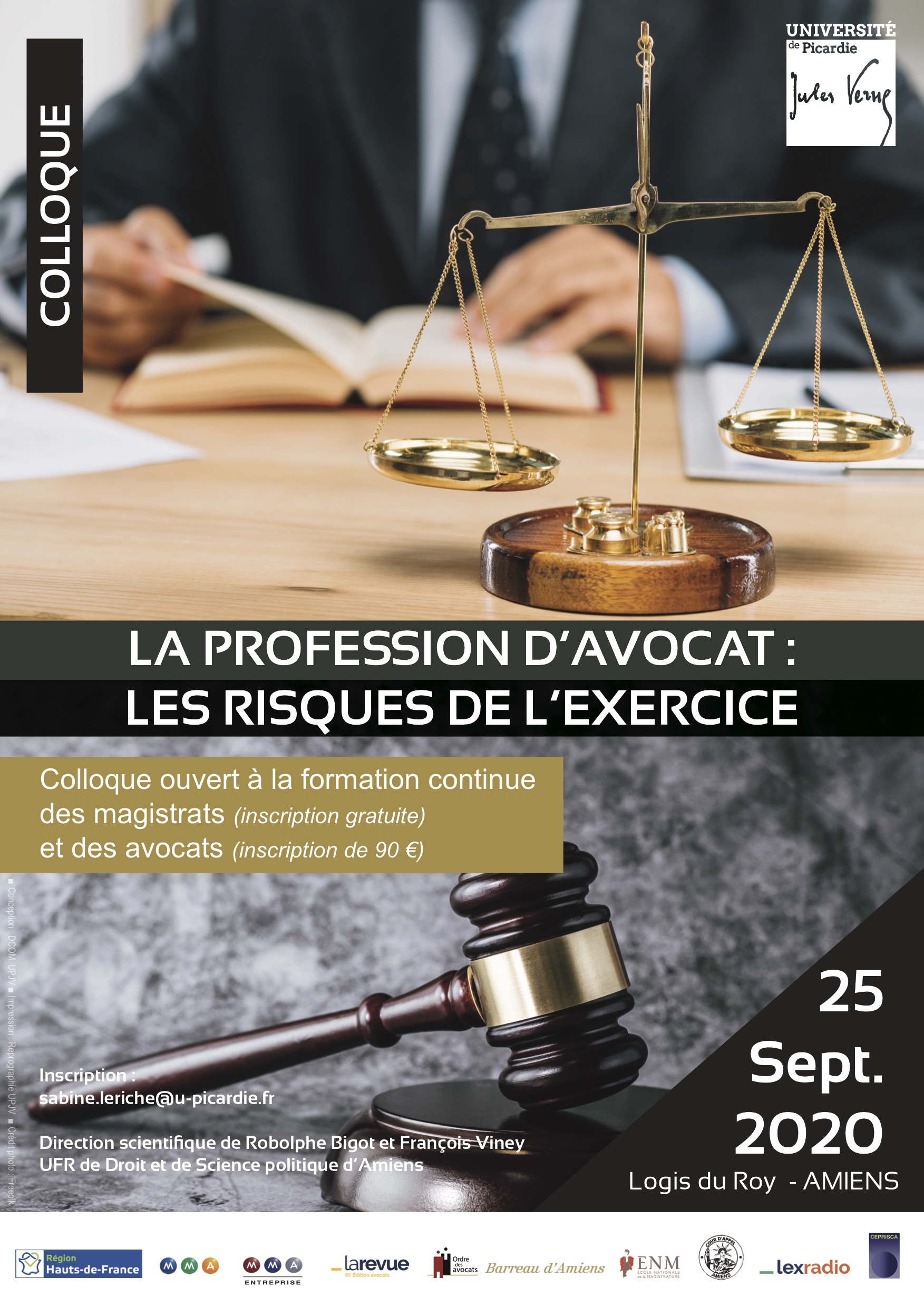

[Actes de colloques] Publication des actes du colloque du 25 septembre 2020 à la Faculté de droit d'Amiens - La profession d’avocat : les risques de l’exercice

Lecture: 1 min

N6281BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lexbase Avocats

Le 04 Février 2021

Le 25 septembre 2020, se tenait à la Faculté de droit d'Amiens, un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et de François Viney. Partenaire de cet évènement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver, dans son numéro de février 2020, les interventions qui ont eu lieu lors de cet événement.

Propos introductifs, Maître Dorothée Fayein-Bourgois, Bâtonnier d’Amiens (N° Lexbase : N5991BYK)

Partie 1. De l’évolution à la réalisation des risques

I - L’évolution des risques de l’avocat

Risques et avocat en entreprise, Maître Xavier Chiloux, avocat au barreau de Paris (N° Lexbase : N6011BYB)

Risques et procédure d’appel, Paul Giraud, professeur, UPJV (N° Lexbase : N6028BYW)

II - La réalisation des risques : les responsabilités de l’avocat

La responsabilité pénale de l’avocat, Elise Letouzey, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6098BYI)

La responsabilité disciplinaire de l’avocat, Jean-Marie Brigand, MCF, Le Mans Université (N° Lexbase : N6071BYI)

La responsabilité civile de l’avocat : les dommages réparables, Hadi Slim, professeur, Université de Tours (N° Lexbase : N6047BYM)

Le bénéficiaire des obligations de l’avocat, Maître Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : N6283BYD)

Les fautes civiles de l’avocat, François Viney, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6016BYH)

Partie 2. De la prise en charge à la prévention des risques

I - La prise en charge des risques générés par l’avocat

Les mécanismes de garantie obligatoire des risques, Rodolphe Bigot, MCF, UPVJ (N° Lexbase : N6010BYA)

Les commissions sinistres et la gestion des risques : respect du réclamant, traitement des sinistres, prévention par des modèles de lettres de réclamation, Yves Avril, ancien Bâtonnier, avocat honoraire, Président d’honneur du Conseil régional de discipline, docteur en droit (N° Lexbase : N5996BYQ)

L’appréhension des risques par l’assureur dominant, Pierre Roger, Responsable souscription des grands comptes professions du chiffre et du droit, MMA (N° Lexbase : N6094BYD)

II - La prévention des risques par la formation (initiale, continue et spécialisation) de l’avocat

Le point de vue des responsables de formation, Morgane Daury, professeur, UPJV, directrice de l’IEJ d’Amiens, et Maître Patrick Delahay, président honoraire d’IXAD et président de l’AFEDA (association des écoles d’avocats) (N° Lexbase : N6286BYH)

Le point de vue d’un Bâtonnier, Maître Fabrice Bertolotti, barreau de Compiègne, président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Amiens (N° Lexbase : N5995BYP)

Propos conclusifs, Florence G’sell, professeur, Université de Lorraine (N° Lexbase : N6287BYI)

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476281

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Propos introductifs

Lecture: 5 min

N5991BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Dorothée Fayein-Bourgois, Bâtonnier d'Amiens

Le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).

Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.

Je suis très honorée de prendre la parole devant un tel auditoire et, comme vous, friande de ce dont je vais être instruite par ces intervenants durant les quelques heures que nous nous apprêtons à passer ensemble en cette fin de semaine.

Cette invitation - j’allais dire cet appel, mais la délicatesse de Monsieur Rodolphe Bigot ne se satisferait pas du recours à l’injonction - cette invitation, donc, à prendre un peu de hauteur, et à nous extraire, pour un temps, des périls de l’exercice est une joie.

La joie que l’on éprouve à la rencontre et à l’échange, en ces temps singuliers de nécessaire cloisonnement, et lorsque l'on sait qu’un avocat isolé est un avocat en danger.

La joie que l’on éprouve à la pensée, à la nourriture de l’esprit, lorsque les slogans et les coups de mentons paraissent parfois constituer, en 140 caractères, notre seul horizon.

La joie que l’on éprouve à entendre des mots capables de reconstituer en volume ce que sont nos vies parfois écartelées entre des injonctions qui paraissent si contradictoires.

Alors, merci au CEPRISCA de continuer, par son exigence combinée à la passion, de porter haut les couleurs d’Amiens et de l’Université Picardie Jules Verne.

La profession d’avocat : les risques de l’exercice.

Le risque de l’exercice est pluriel, nous le verrons.

Je le distingue naturellement des « risques du métier » : les risques pris par les entrepreneurs que nous sommes aussi ; des risques économiques et financiers ; les risques pris par les femmes et les hommes, de chair et de sang, que nous sommes aussi ; des risques psycho-sociaux, auxquels les Ordres tentent d’apporter des réponses.

Ces risques du métier, ce sont les risques que l’on court pour soi.

Les risques de l’exercice, ce sont les risques que l’ont fait courir aux autres : à la société ou à nos clients …

Et auxquels répond l’engagement éventuel de nos responsabilités civile, pénale et disciplinaire.

La réponse à ces risques en termes d’engagement de responsabilité et en termes de prévention est contenue dans notre corpus déontologique ; la déontologie, qui n’est pas cet élément conservateur, dénué de sens, qui viendrait contraindre et asservir ; elle est, je crois, cette norme sans cesse renouvelée, dans la transmission, qui nécessite un compagnonnage, et dont l’existence vivante garantit la confiance que la société et nos clients peuvent avoir en nous.

Le Bâtonnier que je suis, au presque terme de ces deux années de mandat, connaît intimement les risques du métier et les risques de l’exercice ; il se doit de protéger à la fois les avocats des risques du métier et les tiers des risques de l’exercice.

Et c’est un exercice périlleux qui interroge sans cesse le serment, et l’indépendance, parfois radicale, à laquelle il nous appelle, le courage aussi.

Entre la grève sur fond de réforme des retraites exprimant sans doute davantage une crise identitaire, et la crise sanitaire, cette année a considérablement ébranlé nos vies d’avocats, de citoyens, la vie des barreaux et des Ordres ; comme elle a interrogé profondément la devise de notre République, elle a interrogé profondément notre serment.

Quelle vérité dans la radicalité ?

C’est une question qui habite mes journées ; l’indépendance peut-elle aller jusqu’à s’affranchir des limites assignées par nos règles professionnelles ?

Je pense, et comment ne pas penser, à nos confrères d’ailleurs et pas si loin, ainsi que le soulignait Madame le Procureur Général près la cour d’appel d’Amiens, Brigitte Lamy, aux termes de son discours d’installation, le 11 septembre dernier, qui exercent au péril et au prix de leurs vies.

Alors, on pourrait se taire et ne plus rien avoir à dire, tant les risques du métier et les risques de notre exercice semblent si dérisoires aux côtés des risques pris par Ebru Timtik, Nasrin Sotoudeh, Aytaç Unsal, Monferrier Dorval et tant d’autres, puisque chaque jour apporte son lot de funestes nouvelles.

Mais, au contraire, je crois que nous ne pouvons pas nous taire.

La liberté dont nous jouissons nous oblige.

Je crois que le respect dû à notre serment ne trouve à s’ancrer que dans les risques que nous assumons, car ils procèdent de celui-ci, prêté et recueilli un jour par une cour d’appel.

Je crois que nous devons à ces confrères « d’ailleurs » d’être conscients de ce qui nous lie, de l’exigence radicale qui nous contraint à prendre des risques ; et à prendre la mesure de la liberté qui est la nôtre en en respectant les contraintes.

Alors, l’audace chantée par René Char, souvent repris par Madame Christiane Taubira, « Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder ils s'habitueront ». Oui.

Oui, pour aller aux périphéries ; ne plus se contenter d’être assigné à résidence dans des territoires devenus trop petits pour les audacieux ; se voir soumettre des problématiques déontologiques nouvelles ; imaginer de nouveaux modes d’accès aux droits ; des nouveaux modes d’exercice…

Mais pas sans Isaïe « Elargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages ! Renforce tes piquets ».

Ce sont ces piquets qu’il convient d’interroger. Souvent.

Lorsque le gros temps s’annonce, et ce n’est pas le Bâtonnier Yves Avril, marin et navigateur émérite qui me démentira, il faut vérifier l’état des aussières.

Merci, ici, de nous donner l’occasion de jeter l’ancre pour un vrai bel état des lieux des aussières.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:475991

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Risques et avocats en entreprise

Lecture: 12 min

N6011BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Xavier Chiloux, Avocat à la Cour, Ancien membre du Conseil National des Barreaux et du Conseil de l'Ordre

Le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).

Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.

En premier lieu, je voulais vous exprimer le plaisir et l’honneur que j’ai à parler devant vous en introduction de nos travaux.

Je souhaitais aussi remercier chaleureusement l’UFR de droit et sciences politiques d’Amiens, et particulièrement mon ami Rodolphe Bigot que j’ai eu à connaître en d’autres endroits, et à d’autres moments, car si certains l’ignorent Rodolphe est un formidable joueur de squash, ancien pensionnaire de l’équipe de France.

L’annonce de ma présence lors de ce colloque n’est pas totalement exacte puisque si je suis bien candidat depuis quelques temps à la fonction de Bâtonnier de l’Ordre de Paris, je ne le serai pas pour la prochaine élection qui se tiendra en novembre 2020, mais pour celle d’après en 2022.

Du fait de mon passé sportif que Rodolphe connaît bien, je souhaiterais humblement avoir la chance, la prise de fonction s’effectuant en janvier 2024, d’être le Bâtonnier olympique.

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, et que j’ai à traiter est, d’une certaine façon, l’un des marronniers de notre profession.

En effet, l’avocat en entreprise déchaîne les passions des avocats depuis plusieurs décennies.

Lors de chaque vote au conseil national des barreaux depuis trois ou quatre mandatures, le résultat est toujours le même : 40 pour… et 40 contre…

Certains y voient une formidable chance pour la profession d’avocat, et un développement qu’on ne peut ignorer, alors que d’autres croient en la création de « sous avocats » qui feront peser des risques économiques sur les avocats actuels.

Je l’ai écrit à plusieurs reprises, dit et redit, et cela ne vous surprendra pas, je fais partie de la première catégorie.

La question que l’on peut et doit se poser à ce stade est de savoir si une profession, quelle qu’elle soit, peut elle-même se réformer de l’intérieur ou, si toute évolution ne peut venir que des pouvoirs publics.

L’exemple assez récent de la profession d’avoué en est une belle illustration.

Alors qu’il leur était simplement demandé d’abandonner leur droit proportionnel que des abus fréquents avaient rendus économiquement impossible, cette profession n’a pas voulu le faire, et a été purement et simplement supprimée.

Quel paradoxe aujourd’hui que d’observer, qu’avec la complexification incessante de la procédure d’appel cette activité s’est purement et simplement recréée, la plupart des praticiens souhaitant transférer les risques inhérents à cette procédure d’appel à un autre professionnel.

Ce ne sont plus donc des avoués qui interviennent en appel, mais des avocats spécialisés en procédure d’appel…

Le risque d’affaiblissement de la profession d’avocat, dans l’hypothèse où elle n’intégrerait pas l’avocat en entreprise est considérable, ne serait-ce que pour les quelques raisons suivantes.

Premièrement, de nombreux pays de la communauté européenne acceptent depuis fort longtemps, l’avocat en entreprise comme : le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore le Portugal.

Ainsi, et afin de se conformer aux règles européennes, dès 2017, le barreau de Paris a reconnu la possibilité aux avocats du barreau de Paris d’exercer en entreprise… à la condition qu’ils exercent sur le territoire d’un autre État membre reconnaissant cette possibilité…

Un avocat parisien peut donc être avocat en entreprise en gardant son titre, ses droits et ses privilèges, en Allemagne ou en Espagne mais ne pourrait pas l’être en France.

Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que cette situation ne pourra durer indéfiniment, et que ce n’est simplement qu’une question de temps : la durée restant à définir.

Le second risque colossal pour la profession d’avocat résulte des revendications qui peuvent sembler légitimes des juristes d’entreprises.

En effet, ceux-ci revendiquent de pouvoir bénéficier de ce que l’on appelle le legal privilege.

Comme nous le savons, les deux grands obstacles à la reconnaissance du statut de l’avocat en entreprise sont l’indépendance, et le secret professionnel que dans les pays de common law on assimile, plus ou moins, au legal privilege…

Nous reviendrons tout à l’heure sur le premier.

Concernant le legal privilege, à savoir le droit de ne pas communiquer les avis juridiques donnés à un client dans les procédures américaines de discovery, ou anglaises de disclosure, la demande des juristes salariés en France est prégnante.

Il s’agit ici de bon sens.

Soit les avocats en entreprise dans les pays les autorisant disposent de ce secret professionnel, soit les juristes en entreprise, notamment dans la tradition anglo-saxonne peuvent bénéficier de ce legal privilege.

Pour sa part, le juriste français exerçant en entreprise n’en bénéficiant pas, non seulement son influence sur les décisions seront moindres, mais encore son, ou ses employeurs, se méfieront de toutes consultations ou conseils qu’il pourrait être amené à donner, et ainsi en cas de litige, divulgués.

N’y allons pas par quatre chemins, cette insécurité juridique, et nous savons tous que le monde économique déteste cela plus que tout, ne peut se résoudre que de deux façons.

Soit l’acceptation en France de l’avocat en entreprise, soit, et dans cette deuxième hypothèse la profession d’avocat aura énormément à perdre, le légal privilège est octroyé aux juristes en entreprise qui ainsi n’auront plus aucun intérêt à devenir avocat, et qui même en deviendront des concurrents.

Troisième risque clairement identifié et non des moindres, la concurrence d’autres professions.

Chaque profession, ou corps social, réagit dans sa propre vision, ou paradigme.

Or, il est démontré de longue date, que les véritables concurrents d’une entité sont ceux qui se situent à sa marge, ou même souvent qui ne font pas partie de son monde.

On en voudra pour exemple ce qui s’est passé dans l’industrie horlogère à la fin des années 70.

Les fabricants suisses représentaient près de 95 % du marché de l’horlogerie dans le monde, et étaient alors dans une situation florissante qu’aucune ombre réelle ne venait menacer.

Comme on le sait, les mouvements étaient alors traditionnels et mécaniques.

L’industrie japonaise qui n’existe pas alors réellement sur le marché de l’horlogerie crée à cette époque la miniaturisation du quartz qui va révolutionner, notamment les montres.

Ce procédé est alors proposé à l’horlogerie suisse qui, fort de son monopole sur le marché préfère en ricaner.

10 ans plus tard, ce sont les Japonais qui détiendront 90 % du marché.

Les concurrents identifiés et actuels des avocats sont en premier lieu les experts-comptables qui doivent se réinventer du fait des atteintes constantes à leur sphère d’intervention.

Mais il s’agit aussi et de longue date des notaires qui font preuve d’un entrisme et d’un lobbying bien supérieurs à ce que proposent les avocats.

Enfin, et surtout devons-nous dire, il s’agit de tous les sites, et start-ups qui se développent et viennent concurrencer la profession d’avocat sur ses activités qui ne sont pas protégées ou monopolistiques, à savoir le conseil et les avis juridiques.

À ces concurrences multiples et variées, identifiées ou non encore identifiées à ce jour, la seule réponse est une grande profession d’avocat : forte, jeune et dynamique.

L’avocat en entreprise, permettra aux jeunes, et plus particulièrement aux femmes qui en sont demanderesses, d’avoir des carrières variées passant du cabinet à l’entreprise à la satisfaction des uns et des autres, ne serait-ce que par les synergies ainsi créées.

On le sait, la plupart du temps dans les entreprises, les perspectives d’évolution sont plus rapides que dans les cabinets d’avocats, et les opportunités plus fréquentes.

C’est toujours la mort dans l’âme, qu’un avocat envisage de quitter la profession qu’il a choisie, le titre, les droits et les devoirs qui l’accompagnent, pour entrer en entreprise et n’être plus… qu’un ancien avocat.

Mais c’est une réalité que nous devons prendre en considération.

Il y a 30 ans, tout jeune qui se destinait à la profession d’avocat n’envisageait pas d’autre choix que de devenir, d’être, et de finir avocat.

Aujourd’hui la très grande majorité des futurs avocats entrant en école de formation du barreau pensent qu’ils ne resteront pas avocat toute leur vie.

Ne pas en tirer les conséquences sclérosera purement et simplement la profession d’avocat qui n’aura plus du tout le capital d’attirance qu’elle a encore aujourd’hui, mais pour combien de temps ?

Après cette première question du legal privilege qui comme on vient de le voir pourrait se résoudre assez rapidement avec un peu de logique et de concertation, le deuxième point de blocage identifié à l’acceptation de l’avocat en entreprise est celui de l’indépendance.

Je vous propose d’y réfléchir au travers de ce que pourrait être un contrat type d’avocat en entreprise.

En 2018, plusieurs rapporteurs, dont mon amie Nathalie Attias de l’ACE, ont proposé au barreau de Paris un contrat type de cette nature dans le but de faire avancer la réflexion en la matière.

En effet, il était alors apparu de façon assez évidente, que la meilleure façon de traiter l’indépendance de l’avocat en entreprise était de concevoir des clauses d’un contrat type.

Vous trouverez ce contrat type en annexe du présent exposé.

L’indépendance y est définie en article 4 et s’inspire des clauses existantes dans les contrats élaborés pour les médecins salariés, par le conseil de l’Ordre des médecins.

Il est prévu que l’indépendance de l’avocat salarié sera garantie par une clause contractuelle d’ordre public de protection, celle-ci étant obligatoire à peine de nullité du contrat lui-même.

Il est ainsi rappelé que l’avocat exerce son activité et ses missions en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise, conformément aux principes essentiels de la profession.

Ceux-ci comme le savent beaucoup d’entre nous, sont décrits à l’article 1.3 de notre Règlement Intérieur National des avocats (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8).

Il s’agit ici de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

On peut y ajouter les suivants qui font l’objet d’un second paragraphe à savoir : l’honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie.

Puis un peu plus loin : le dévouement, la diligence et la prudence.

Surtout, cet article 4 du contrat type prévoit que l’employeur ne peut imposer à l’avocat l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions et surtout que l’avocat ne peut en aucune façon être sanctionné pour l’expression d’une opinion.

Ainsi, cet article en est l’illustration, mais le reste du contrat le démontre aussi, l’idée principale est que la déontologie de l’avocat entre à l’intérieur, et au cœur des entreprises.

Le secret professionnel de l’avocat qui devrait être sanctuarisé constitutionnellement comme il l’est dans certains pays, est protégé dans ce contrat type :

- Accès aux fichiers informatiques distinct du reste de l’entreprise.

- Espace clos permettant de garantir le secret professionnel.

- Personnel instruit et formé aux règles du secret professionnel de l’avocat.

- Confidentialité des correspondances et des archives.

- Sécurité et confidentialité des données.

- Sécurisation des échanges au sein de l’entreprise.

L’article 6 qui répond à une forte demande de certains avocats, surtout ceux intervenant au judiciaire, qualifie l’obligation de distance qui interdit à l’avocat en entreprise de représenter en justice la société qui l’emploie.

Néanmoins, vis-à-vis de son Ordre, l’avocat en entreprise conservera ses obligations de formation ainsi que celle en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office.

Ces dernières obligations sont l’exception liée aux obligations professionnelles de tout avocat, à l’interdiction pour l’avocat en entreprise de traiter une clientèle personnelle.

En ce qui concerne l’application des conventions collectives, il est retenu qu’afin de ne pas léser l’avocat en entreprise par rapport à ses autres collègues, c’est celle de l’entreprise qui trouvera application.

Cependant, tous les éventuels manquements déontologiques de l’avocat en entreprise restent soumis au conseil de l’Ordre du barreau dont il relève.

De même, si le conseil des prud’hommes reste compétent pour traiter de la cessation du contrat de travail néanmoins, lorsqu’il s’agira d’une interprétation ou du respect d’une obligation professionnelle celle-ci sera soumise à l’arbitrage du Bâtonnier.

Enfin, les rédacteurs de ce contrat type ont tenu à stipuler que : « toute clause contraire aux stipulations non déclarées sera tenue pour nulle et non avenue »

Il s’agit ici d’empêcher toute contre-lettre qui entrerait de ce fait en contradiction avec les dispositions contractuelles.

On voit ici, que les risques potentiels ; notamment sur le plan déontologique ou professionnel, que l’avocat en entreprise pourrait représenter sont facilement contournables avec un tant soit peu de bonne volonté et d’analyse de la situation.

L’avocat en entreprise est indispensable à l’avenir de la profession d’avocat.

En aucune façon il ne peut être un risque pour celle-ci, mais bien une chance à saisir… vite…

La profession d’avocat a réussi sa première mutation avec l’intégration des avoués de première instance en 1971, puis la deuxième avec celle des conseils juridiques en 1991, il est temps, il est grand temps d’envisager celle avec les avocats d’entreprises.

À chacune de ces mutations, de ces changements par fusions avec d’autres professions, on a promis à la profession d’avocat un effondrement, ainsi que la perte de ses valeurs et de son identité.

Comme chacun le sait, il en a été tout autrement, et au contraire ces mutations ont renforcé une profession qui attire chaque année plus de 3000 futurs jeunes avocats.

Néanmoins, et soyons-en persuadés, comme le dit l’adage populaire plein de bon sens : « qui n’avance pas recule… »

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476011

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les risques de l'appel

Lecture: 24 min

N6028BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Paul Giraud, Professeur à l'Université d'Amiens

Le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).

Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.

Il faut renoncer à interjeter appel ! Tel était le sentiment d’Ulpien, pour qui l’appel comportait le risque majeur que le juge d’appel réforme, en pire, la sentence de première instance [1]. L’assemblée constituante a partagé, seize siècles plus tard, la même préoccupation : comment être certain que le jugement d’appel sera meilleur que celui de première instance ? [2] Malgré cette crainte, l’appel a traversé le temps. Apparu dans sa plénitude judiciaire à Rome, sous l’Empire [3], il est adopté par l’Église dans la procédure canonique [4]. En France, il est un enjeu de pouvoir lors de l’affirmation de la souveraineté royale en permettant au roi de s’affirmer comme fontaine de justice face aux juridictions seigneuriales et ecclésiastiques [5]. Sous l’Ancien Régime, l’appel se déploie en une multiplicité de degrés de juridictions qui allongent la durée des procès. Afin d’endiguer les risques de procédures sans fin, la Révolution limite le droit d’appel en 1790 par l’instauration d’un double degré de juridiction [6] selon le mécanisme de l’appel circulaire : tous les juges étant égaux, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal de district est porté devant un autre tribunal de district. Dix ans plus tard, le Consulat instaure vingt-neuf juridictions d’appel qui prendront le nom, en 1804, de cours d’appel.

L’appel n’est pas une voie juridictionnelle apaisée : il est battu par des vents multiples. Un premier vent, ancien, est celui du débat sur la nature de cette voie de recours [7]. L’appel doit-il être une ambitieuse voie d’achèvement afin de régler en une fois toutes les dimensions du litige, ou ne peut-il raisonnablement être qu’une voie de réformation des aspects jugés en première instance ? La réponse législative a varié : la voie de réformation a régné jusqu’au Nouveau Code de procédure civile, avant d’être remplacée par la voie d’achèvement ; depuis dix ans, la recherche d’un compromis entre ces deux conceptions fait de l’appel une « voie d’achèvement maîtrisée » [8].

Un deuxième vent, plus récent, est celui de la gestion financière de la justice. Certes, l’appel contribue à une justice de qualité par la possibilité d’un réexamen, en fait et en droit, du jugement de première instance. Mais l’appel est un luxe : il n’est d’ailleurs pas une exigence du procès équitable. La tentation est grande, sinon de le supprimer – cela serait politiquement délicat – mais de restreindre son accès et de dissuader son utilisation. Il s’agit là d’un drame récurrent de l’appel ; comme le soulignaient Serge Dauchy et Yves-Marie Serinet, « historiquement, les voies de recours ont toujours été conçues par la puissance publique comme une affaire d’administration de la justice » [9].

Outre ces deux vents, l’appel doit composer avec un bouillonnement d’études et de réformes législatives. En effet, de nombreux rapports furent consacrés à l’appel : rapport de la Mission Magendie en 2008 [10], de l’IHEJ en mai 2013 [11], de la commission Delmas-Goyon en décembre 2013 [12] et, le même mois, celui de la commission Marshall [13], le rapport de l’Inspection générale de la Justice en 2019 [14], jusqu’au très récent rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben [15].

Conséquences de ces réflexions et des propositions formulées dans les rapports, l’appel a été l’objet de nombreuses réformes législatives : décret dit « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA), loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (N° Lexbase : L2387IP4) et le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (N° Lexbase : L0080IT7), décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A) qui applique les « décrets Magendie » aux chambres sociales des cours d’appel, décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL), décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3) et, en 2020, les ordonnances COVID qui modifient les délais de procédure [16].

Dans ce bouillonnement d’idées, de propositions, de préconisations et face à ces vagues successives de réformes, trois individus cherchent à garder la tête hors de l’eau : le justiciable, le juge et l’avocat. Tous trois confrontés au défi de l’assimilation de ce droit changeant. L’avocat est au quotidien confronté à la procédure d’appel et engage sa responsabilité professionnelle en cas d’erreur. Si les subtilités de l’appel justifiaient jusqu’en 2012 le monopole des avoués, ils ont désormais disparu : l’avocat doit faire face, seul, aux risques de l’appel.

Ces risques trouvent leurs causes dans la grande technicité et les sanctions de la procédure d’appel. S’ils se manifestent par le nombre élevé de sinistres, ils ne sont toutefois pas inévitables car des remèdes existent.

Appréhender ces risques pour l’avocat implique d’étudier les origines de ces risques (I) et leur devenir (II).

I – L’origine des risques

Les risques causés par la procédure d’appel sont à la fois présents (A.) et futurs (B.).

A. Des risques présents

Les risques présents proviennent du cadre textuel (1°) ainsi que de la pratique (2°) de la procédure d’appel.

1. Les risques issus des textes relatifs à la procédure d’appel

Depuis le décret « Magendie » du 9 décembre 2009 [17], la procédure d’appel [18] connaît des délais procéduraux contraignants et des sanctions rigoureuses de caducité et d’irrecevabilité. Ce mouvement fut accentué par le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) qui instaure une procédure d’appel au formalisme exigeant, aux délais stricts et aux sanctions sévères. Ainsi, premièrement, la déclaration d’appel doit respecter, à peine de nullité pour vice de forme, un formalisme précis et – innovation de 2017 – mentionner les chefs de jugement critiqués [19], c’est-à-dire les énonciations du dispositif de la décision que l’appelant entend soumettre à la cour d’appel. Cette énonciation n’est pas anodine car l’objet du litige soumis à la cour d’appel sera limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel [20]. L’appel devient une voie d’achèvement encore plus maîtrisée du litige. Le risque pour l’avocat est de ne pas critiquer, au moment de la rédaction de sa déclaration d’appel, un des chefs du jugement. Passé le délai d’appel, il sera forclos à le faire.

Deuxièmement, les délais sont sévèrement sanctionnés. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) uniformise les délais pour conclure à trois mois dans la procédure ordinaire ; un mois pour la procédure à bref délai. Le délai est de seulement dix jours pour signifier la déclaration d’appel dans la procédure à bref délai [21]. La violation de ces délais est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions. Ces délais constituent un risque majeur pour l’avocat. Risque de l’oublier, risque de la sanction, risque de l’action en responsabilité menée par le client. Ces délais rigoureux reposent sur la conviction que l’avocat est l’unique responsable d’une procédure qui s’éternise ; il faut pourtant aussi tenir compte de la lenteur du client à fournir une pièce ou des très longs délais d’audiencement.

Troisièmement, le formalisme des conclusions est rendu plus rigoureux. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) poursuit l’œuvre du décret Magendie de 2009 qui avait refaçonné la répartition des charges processuelles entre le juge et les parties et dont les exigences formelles demeurent. Les conclusions doivent être qualitatives (formulant expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée) et récapitulatives (par la reprise intellectuelle des conclusions antérieures [22]). En outre, les conclusions doivent renvoyer à la pièce invoquée au soutien et être complétées d’un bordereau récapitulatif des pièces [23]. Trois nouveautés apparaissent en 2017. Tout d’abord, un principe de concentration temporelle des prétentions impose d’exposer l’ensemble des prétentions sur le fond dès les premières conclusions [24], sanctionné par le fait que la cour d’appel ne tranchera pas une prétention exprimée postérieurement. Ensuite, l’exigence que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures et soulevés dans la discussion soient présentés de manière formellement distincte [25]. Enfin, la structuration des conclusions par un exposé des faits et de la procédure distinct, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La sanction est précisée : la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion [26].

Quatrièmement, les sanctions sont variées et rigoureuses. Les articles applicables à la procédure d’appel utilisent un large arsenal de sanctions procédurales : nullité [27] ou caducité de la déclaration d’appel [28], irrecevabilité des conclusions [29], péremption de l’instance. La rigueur de ces sanctions se marque par le fait que, depuis 2017, la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de l’appel privent du droit de former un nouvel appel [30], indépendamment de l’expiration du délai de forclusion de l’appel, ce qui est même valable pour l’appelant incident [31]. L’enchainement des sanctions procédurales s’avère redoutables pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.

Un dernier risque textuel provient du régime particulier des appels contre un jugement statuant sur la compétence. Cette particularité est une cause de risque pour l’avocat. Le rapport de l’Inspection générale de la Justice de 2019 consacré à l’appel préconise de supprimer cette procédure spéciale au profit de la procédure ordinaire à bref délai [32].

2. Les risques issus de la pratique de la procédure d’appel

- Les risques issus des incertitudes

La réforme de l’appel a créé des zones d’incertitude qui sont source de risques pour l’avocat. Ainsi, Natalie Fricero débute son panorama annuel de procédure civile de janvier 2019 par ces mots : « la réforme de la procédure d’appel a généré d’importantes hésitations pratiques dans sa mise en œuvre […]. La jurisprudence rendue en 2018 a permis de sécuriser certains aspects, sans résoudre toutes les difficultés » [33].

Ces incertitudes proviennent par exemple des difficultés techniques liées à la communication électronique. En effet, l’appel formé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) dans les procédures avec représentation obligatoire ne permet l’envoi que de 4080 caractères. Ce nombre est parfois insuffisant pour inscrire l’intégralité des chefs du jugement que l’appelant entend critiquer. Or si ces chefs ne sont pas exhaustivement énumérés, la cour d’appel ne sera pas saisie de ces aspects du jugement de première instance. Cette impossibilité technique a suscité des interrogations pratiques et a causé une incertitude et donc des risques pour les avocats. Finalement, une circulaire du 4 août 2017 [34] autorise l’adjonction d’une pièce jointe énumérant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.

- Les erreurs des praticiens

Dans ce contexte, les risques d’erreurs sont légion. Ainsi, l’appelant qui signifie l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire, adressée par le greffe, et non la déclaration d’appel proprement dite viole l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER) et sa déclaration d’appel est frappée de caducité [35]. En outre, l’avocat qui signifie ses conclusions à l’avocat adverse de 1ère instance, et non à l’avocat adverse constitué en appel viole l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX) qui impose de signifier les conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sa déclaration d’appel est frappée de caducité [36].

- Les risques issus d’une jurisprudence rigoureuse

L’avocat qui a respecté les délais pour conclure n’est pas à l’abri de tout risque procédural. Il lui faut encore respecter le délai de péremption, dont la Cour de cassation fait une application d’une très grande sévérité. Ainsi, l’avocat qui a correctement établi sa déclaration d’appel, conclu dans les temps, qui a donc le sentiment d’avoir respecté les charges processuelles qui pèsent sur lui, qui constate que le greffe a porté la mention « à fixer » dans le dossier visible des parties via le RPVA, et qui attend que le conseiller de la mise en état fixe la date d’audience, court un grand risque : celui de la péremption de l’instance. En effet, la Cour de cassation juge qu’en l’absence de fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état, les parties sont tenues de prendre des initiatives pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ; à défaut, l’instance est périmée [37]. L’avocat doit donc pallier les absences du juge.

La rigueur jurisprudentielle s’illustre également en matière de délai de communication des conclusions. Ainsi, en cas de longue maladie, l’hospitalisation de l’intimé ne constitue pas une situation de force majeure excusant le retard de communication [38]. De plus, la notification des conclusions d’appel à un confrère qui n’est pas encore constitué est inopérante, même si cette notification a été faite dans le délai et même si l’avocat destinataire a accusé réception des conclusions. La Cour de cassation y voit en effet une irrégularité de fond qui, même en l’absence de grief, prive la notification de tout effet [39].

Très récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour explique qu’il s’agit là d’une « interprétation nouvelle » [40]. Consciente de la rigueur de cette solution, qui aboutit, selon la Cour elle-même, à « priver les appelants du droit à un procès équitable », la Cour diffère l’application de la règle à l’espèce. La solution ainsi dégagée ne sera applicable qu’aux déclarations d’appel effectuées à compter de la date de cet arrêt.

B. Des risques futurs

Certaines préconisations de réforme accentueront les risques que la procédure d’appel fait courir aux avocats. Ainsi, les préconisations du rapport sur l’appel de l’Inspection générale de la Justice [41] accentueraient les sanctions pesant sur les avocats, comme en témoignent les quatre premières préconisations de ce rapport :

« Préconisation n° 1. Modifier le CPC pour prévoir que l’appel dit « total » ou « général » est sanctionné par une irrecevabilité prononcée d’office ou à la demande des parties par le président de chambre, le magistrat délégué par le premier président et/ou le CME

Préconisation n° 2. Permettre aux présidents de chambre, au stade de l’orientation des affaires, de prononcer d’office la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel sans avoir à recueillir les observations des parties ni à organiser un débat : laisser néanmoins à ces dernières la possibilité de contester ses ordonnances par voie de déféré

Préconisation n° 3. Augmenter les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour lui permettre de :

- prononcer d’office ou à la demande des parties, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles

- prononcer l’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 910-4 du CPC (N° Lexbase : L9354LTM), sur demande des parties ou d’office

Préconisation n° 4. Compléter le CPC pour prévoir que les parties ne sont plus recevables à soulever un incident, fondé sur les dispositions des articles 770 (N° Lexbase : L9312LT3) et 771 (N° Lexbase : L9313LT4) du CPC, après l’expiration des délais règlementaires pour signifier et conclure. »

Chacune de ces quatre premières préconisations vise à donner au juge une nouvelle possibilité de sanctionner le justiciable. Ensemble, elles illustrent une tendance lourde de la procédure d’appel : réformer par l’instauration de sanctions procédurales, ce qui conduit à accentuer les risques que fait courir la procédure d’appel à l’avocat.

En conclusion, l’appel est marqué par deux risques majeurs. La restriction du droit d’appel, tout d’abord, sous le double mouvement, cohérent, de la concentration temporelle des prétentions dès les premières conclusions et de la restriction de l’appel aux seuls chefs du jugement critiqués. Les sanctions procédurales, ensuite, dont l’enchaînement peut être redoutable pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.

II – Le devenir des risques

Ces risquent se concrétisent-ils ? Et si oui, peuvent-ils être limités ? Répondre à ces deux questions conduit à envisager la manifestation des risques (A.) puis les remèdes aux risques (B.).

A. La manifestation des risques

La manifestation est judiciaire (1°) et assurantielle (2°).

1. Une manifestation judiciaire

Les risques se manifestent tout d’abord par l’explosion des irrecevabilités que souligne Jacques Pellerin, ancien président de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris [42]. Ils se manifestent ensuite par le très grand nombre d’arrêts de cours d’appel « statuant sur déféré formé contre des ordonnances du conseiller de la mise en état en matière de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions » [43]. Ces déférés s’expliquent par la rigueur de la sanction attachée au prononcé d’une irrecevabilité ou d’une caducité [44].

2. Une manifestation assurantielle

Les risques de l’appel se traduisent par une sinistralité forte. En effet, les sanctions prononcées par le juge conduisent à des actions en responsabilité contre les avocats et des déclarations de sinistres. Pour 2018 et pour 2019, un quart des dossiers de sinistres ouverts sont relatifs à des erreurs de procédure en appel, ce qui représente environ 600 dossiers ouverts par an [45]. Si la proportion d’un quart avait déjà été constatée par Rodolphe Bigot et Pierre Roger pour la période 2004-2008 [46], l’augmentation du nombre total de dossiers implique qu’en absolu le nombre de sinistres liés à l’appel ait été multiplié par quatre en dix ans.

La thèse de Rodolphe Bigot souligne en revanche la très faible sinistralité de feu les avoués, l’expliquant par leur faible nombre, leurs connaissance personnelle les uns des autres qui conduisait à ce qu’ils se préviennent de la survenue de sinistres et à leur proximité avec les magistrats qui permettait de corriger très tôt les erreurs [47].

Dès lors, le gain économique vanté lors du vote de la loi de suppression des avoués [48] est amoindri par l’augmentation des primes d’assurance des avocats pour couvrir ce risque (une augmentation qui est soit refacturée au client, soit qui renchérit les coûts fixes de l’avocat et réduit ses gains).

B. Les remèdes aux risques

Pour remédier à ces risques, des avocats pourraient rêver d’un remède suprême : en appeler aux garanties fondamentales du procès pour dire que tant de rigueur viole les droits du procès équitable. D’ailleurs, même si l’appel n’est pas une obligation, la Cour de Strasbourg explique que lorsque cette voie de recours existe, elle doit respecter les principes du procès équitable. Toutefois cette piste semble de peu d’espoir à la lecture d’un arrêt Glykantzi c/ Grèce du 30 octobre 2012 (N° Lexbase : A1437IW7) où la Cour de Strasbourg fait état des mécanismes créés en vue de permettre l’accélération des procédures civiles, cite explicitement la France où le conseiller de la mise en état peut « prononcer la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de l’appel ou déclarer les conclusions des parties irrecevables pour non-respect des délais » [49] et ne formule aucune critique.

De même la Cour de cassation, interrogée sur la conformité à l’article 6§1 CEDH (N° Lexbase : L7558AIR) de l’article 901 4° du CPC (N° Lexbase : L9351LTI) qui exige que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, estime dans un arrêt du 30 janvier 2020 que cet article « encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel » et exclut toute violation conventionnelle [50].

Des remèdes existent pourtant.

1. les remèdes des acteurs du droit :

i. les remèdes de la jurisprudence

La jurisprudence a un rôle positif par la levée des incertitudes, comme ce fut le cas des trois avis donnés le 20 décembre 2017 à propos des compléments à la déclaration d’appel [51].

Elle a également un rôle positif par la souplesse [52] voire la mansuétude de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Un exemple de cette mansuétude est donné par un arrêt rendu le 15 novembre 2018 [53]. L’appelant avait signifié le récapitulatif de la déclaration d’appel qui lui avait été adressée par un message électronique du greffe par le RPVA, et non pas la déclaration d’appel elle-même. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré caduque la déclaration d’appel. Cette mansuétude est d’autant plus notable que, comme vu précédemment, la même deuxième chambre civile avait sanctionné par la caducité l’avocat qui avait signifié l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire adressé par le greffe [54].

ii. les remèdes des avocats.

« L’avoué est mort ; vive l’avoué ! » Dans certains cabinets, le recours à des anciens avoués est devenu la norme : soit par externalisation (recours à un autre cabinet composé d’anciens avoués, ou de spécialistes de la procédure d’appel), soit par internalisation (les anciens avoués intégrant le cabinet). L’objectif est de diminuer le risque d’erreur bien sûr, mais aussi, en cas d’externalisation, pour externaliser le risque et donc l’engagement de la responsabilité du cabinet. Dans ce cas, le gain économique pour le justiciable n’est pas équivalent à celui qui aurait été le sien si son avocat de première instance avait assuré seul l’intégralité du procès.

iii. les remèdes de l’université

L’université doit prendre sa part de responsabilité et accentuer la formation procédurale des étudiants, notamment en veillant que l’enseignement de la procédure civile soit complété par des travaux dirigés.

2) les remèdes de fond

Les difficultés exposées trouvent leur origine dans la volonté de régler les maux de la justice en dissuadant les justiciables de la saisir et, plus largement, de la conception de la réforme de l’instance d’appel sous un angle budgétaire [55]. Les risques de l’avocat en appel viennent pour beaucoup de ce que le législateur fait peser sur les parties et leurs conseils des charges processuelles toujours plus lourdes, bien conscient, d’une part, que l’Etat n’a pas les ressources – humaines et financières – pour accentuer les charges déjà lourdes des juridictions et, d’autre part, qu’il s’agit là d’une variable d’ajustement indolore pour le budget de l’Etat. Il en va différemment du justiciable qui in fine paie ce risque via l’augmentation des primes d’assurance, répercutée dans les honoraires des avocats.

L’accentuation des charges processuelles en appel pourrait être acceptable si les délais rigoureux imposés aux avocats réduisaient la durée des procédures. Or les cours d’appel ne jugent pas rapidement les affaires en état d’être jugées et la durée moyenne des affaires terminées, en appel, est passée de 11,7 mois en 2012 à 14 mois en 2019 [56]. Peut-être est-ce la démonstration de ce que le temps du procès ne dépend pas uniquement des avocats mais également des moyens alloués au service public de la justice. Face à ce constat, le rapport Perben suggère de revenir sur le caractère automatique des sanctions attachées au respect des délais [57]. Conscient que cette suggestion n’entre pas dans le cadre de ses attributions, la mission recommande, à court terme, d’allonger les délais sanctionnés à peine de caducité et d’irrecevabilité en appel, dans l’attente d’une réforme de plus grande ampleur de la procédure d’appel. En ce domaine, la cohérence est à privilégier : le maintien de délais courts et de sanctions automatiques est acceptable si les audiences se tiennent peu de temps après l’ordonnance de clôture et si les arrêts sont rendus rapidement. A défaut, les contraintes pesant sur les avocats apparaissent injustifiées et la répartition des charges processuelles disproportionnée.

Par ailleurs, l’une des pistes maintes fois évoquée serait d’améliorer la qualité de la justice de première instance [58]. Tel fut le sens des préconisations du rapport Agostini-Molfessis et tel fut le sens de la loi du 23 mars 2019. Cet axe de réforme peut être poursuivi, par exemple en s’attaquant aux matières dans lesquelles le taux d’appel est le plus élevé. Ce taux varie fortement en fonction des matières : 23,3 % pour les tribunaux de grande instance en 1er ressort, 5,5 % pour les tribunaux d’instance, 61,2 % pour les conseils de prud’hommes en 1er ressort et 14,8 % pour les tribunaux de commerce en 1er ressort [59]. A l’issue du processus d’appel, au niveau de la reddition de l’arrêt, ces disproportions sont conservées. Ainsi, plus d’un tiers des appels concernent les relations de travail et la protection sociale [60]. Dans les contentieux pour lesquels il est de notoriété publique que la première instance est un passage obligé et que la véritable discussion juridique aura lieu en appel, l’amélioration de la justice de première instance contribuera à la réduction des flux et des risques en appel.

[1] Digeste, L. XLIX, tit. I, lex 1.

[2] J. Hilaire, Un peu d’histoire, in Justice et double degré de juridiction, Justices, n° 4, juillet-décembre 1996, p. 9, sp. p. 11.

[3] J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, in J.-L. Thireau, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, PUF, 1999, p. 31.

[4] Une décision peut être contestée devant le supérieur immédiat de celui qui l’a rendue. La hiérarchie juridictionnelle est le décalque de la hiérarchie ecclésiastique puisqu’à chaque échelon correspond une officialité. Si, à certaines époques anciennes, les curés, archiprêtres, archidiacres, chapitres cathédraux et abbayes ont pu avoir leur propre officialité, l’organisation se simplifie avec le Concile de Trente qui confie ce rôle à l’évêque. L’appel de ses décisions est porté devant l’archevêque métropolitain, puis le primat (peu respecté en France) et, in fine, le pape (Tribunal de la Sainte Rote romaine). V. J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, préc., pp. 34 et s.

[5] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, sp. p. 10. V. également, J. Hilaire, La construction de l’Etat de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIème siècle, Dalloz, 2011, pp. 37 et s..

[6] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, p. 9.

[7] Repenser l’appel, actes du colloque du 7 octobre 2016, Gaz. Pal., octobre 2016, n° hors-série.

[8] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des Sceaux, 24 mai 2008, sommaire, p. 5.

[9] S. Dauchy et Y.-M. Serinet, Notion et fonction des voies de recours, in L. Cadiet, S. Dauchy et J.-L. Halpérin (dir.), Itinéraires d’histoire de la procédure civile – 1. Regards français, coll. Bibliothèque André Tunc, IRJS éditions, tome 52, 2014, p. 109.

[10] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des sceaux, 24 mai 2008.

[11] A. Garapon (dir.), La prudence et l’autorité - l’office du juge au XXIe siècle, IHEJ, mai 2013.

[12] P. Delmas-Goyon (dir.), « Le juge du 21ème siècle » Un citoyen acteur, une équipe de justice, décembre 2013, sp. pp. 85-91.

[13] D. Marshall, Les juridictions du XXIe siècle, décembre 2013, sp. pp. 69-74.

[14] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.

[15] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par Dominique Perben, juillet 2020.

[16] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5722LWT) ; ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L9169LWI).

[17] Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), applicables aux appels formés à compter du 2 janvier 2011.

[18] En 2016, il fut étendu aux chambres sociales des cours d’appel par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A).

[19] Tant pour la procédure avec représentation obligatoire (CPC, art. 901, 4° N° Lexbase : L9351LTI) que pour la procédure sans représentation obligatoire (CPC, art. 933 N° Lexbase : L9352LTK). Cette exigence est toutefois exclue si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

[20] La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (CPC, art. 562 N° Lexbase : L7233LEM).

[21] CPC, art. 905-1, al. 1er (N° Lexbase : L7035LEB).

[22] CPC, art. 954, al. 4 (N° Lexbase : L7253LED) : « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

[23] CPC, art. 954 (N° Lexbase : L7253LED).

[24] CPC, art. 910-4, al. 1er (N° Lexbase : L9354LTM).

[25] CPC, art. 954, al. 2 (N° Lexbase : L7253LED).

[26] CPC, art. 954, al. 3 (N° Lexbase : L7253LED).

[27] CPC, art. 901 (N° Lexbase : L9351LTI).

[28] En cas de violation du délai de l’appelant pour conclure, CPC, art. 908 (N° Lexbase : L7239LET).

[29] En cas de violation du délai de l’intimé pour conclure, CPC, art. 909 (N° Lexbase : L7240LEU).

[30] CPC, art. 911-1, al. 3 (N° Lexbase : L7243LEY).

[31] CPC, art. 911-1, al. 4 (N° Lexbase : L7243LEY).

[32] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019, Préconisation n°10.

[33] N. Fricero, Panorama de procédure civile, D., 2019, p. 555, et les arrêts cités.

[34] relative à la présentation du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL).

[35] Cass. civ. 2, 1 juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS) D. 2017. 2192, note G. Bolard.

[36] Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-23.151, F-P+B (N° Lexbase : A5917WTC).

[37] Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2215SXC).

[38] Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-17.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6543ZYY).

[39] Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-19.263, F-D (N° Lexbase : A9301ZRW).

[40] Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88313TA).

[41] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.

[43] N. Fricero, Transformations de l’appel, bilan et perspectives, Procédures, n° 1, janvier 2015, dossier 2, § 11.

[44] Comme vu précédemment, l’alinéa 3 de l’article 911-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7243LEY) prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité […] ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».

[45] Sur les 2.300 dossiers ouverts par an pour toute la France. Le Barreau de Paris ne communique pas ses chiffres mais les statistiques apparaissent sensiblement identiques (1/4 des sinistres ouverts en lien avec la procédure d’appel).

[46] R. Bigot et P. Roger, L’assurance des professionnels du procès, R.G.D.A., 2010, n° 3, p. 904, sp. p. 926 : la sinistralité de l’appel représentait la moitié de la sinistralité de l’activité judiciaire qui elle-même représentait 54% de la sinistralité totale ; soit un quart des 650 dossiers annuels, soit environ 160 dossiers par an liés à la procédure d’appel.

[47] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle : L’exemple des professions du chiffre et du droit, Defrénois, 2014, sp. § 99 et s.

[48] L’exposé des motifs évoque « la nécessité de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel » (Texte n° 1709 de Mme Rachida DATI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, déposé à l’Assemblée Nationale le 3 juin 2009). Les rapports des commissions parlementaires abordent également cet objectif, notamment le rapport n° 139 (2009-2010) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 8 décembre 2009, accessible sur le site du Sénat, [en ligne].

[49] CEDH, 30 octobre 2012, Req. 40150/09, Glykantzi c. Grèce, sp. § 30 (N° Lexbase : A1437IW7).

[50] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I (N° Lexbase : A89403C4).

[51] Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.034 (N° Lexbase : A7024W9Z) ; Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.035 (N° Lexbase : A7027W97) et Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.036 (N° Lexbase : A7025W93).

[52] L’appelant qui, pour une raison technique qui lui est étrangère, ne peut transmettre électroniquement sa déclaration d’appel, peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est accordé pour accomplir la diligence considérée (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-14.056, F-P+B N° Lexbase : A7227X33). L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Cass. civ. 2, avis, 12 juillet 2018, n° 18-70.008).

[53] Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.424, F-D (N° Lexbase : A7874YL9).

[54] Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS), D. 2017. 2192, note G. Bolard.

[55] C. Brenner, Le point de vue d’un universitaire, in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.

[56] Durée moyenne des affaires terminées (en mois) pour les cours d’appel (justice civile uniquement) : 2012, 11.7 ; 2013, 11.7 ; 2014, 11.8 ; 2016, 12.7 ; 2017, 13.3 ; 2018, 13.5 ; 2019 : 14. Sources : Sous-direction de la Statistique et des Études du Ministère de la Justice, Les chiffres-clé de la Justice.

Ces durées sont encore plus longues (15 à 16 mois) selon l’annexe 4 du Rapport d’exécution établi au titre de l’année 2020 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, [en ligne].

[57] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben, juillet 2020, p. 26.

[58] Voir, parmi d’autres, les débats lors du colloque Prospective de l’appel civil, et notamment l’intervention de C. Chainais, reproduits in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.

[59] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 12.

[60] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 10.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:476028

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - La responsabilité pénale de l’avocat

Lecture: 23 min

N6098BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Elise Letouzey, maître de conférences en droit privé à l’Université d’Amiens

Le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).

Les interventions de cette journée sont également à écouter en podcasts sur Lexradio.

L’avocat est-il un responsable pénal comme les autres ? La mobilisation du droit commun pour appréhender les agissements délictueux qu’il pourrait commettre incline à penser que l’on est dans une responsabilité professionnelle somme toute assez classique [1]. À la différence du notaire, ses agissements ne sont pas appréhendés au titre de délits attitrés, c’est-à-dire applicables ès qualités. Nous ne sommes pas en présence d’une responsabilité d’appartenance. En effet, l’avocat peut être un malandrin comme les autres : il est pénalement responsable des infractions par lui commises, qu’elles le soient indépendamment de sa qualité d’avocat, ou bien à raison même de sa qualité d’avocat.

L’avocat peut être poursuivi au même titre que n’importe quel quidam pour un abus de confiance en plaçant, sur un compte personnel rémunéré, des fonds destinés à un compte CARPA [2] ; il peut aussi être poursuivi pour une escroquerie [3], pour des faits de corruption [4], pour la remise illicite de biens à un détenu [5], ou encore pour des violences [6]. Les agissements sont ainsi d’une banale originalité : si l’on prend l’exemple du délit de prise illégale d’intérêts, il pourrait en théorie être commis par un avocat élu public. Illustration en est de la volonté du législateur, neutralisée par le Conseil constitutionnel [7], de limiter l’activité de conseil des parlementaires qui sont par ailleurs avocats. À défaut donc de prévenir le conflit d’intérêts, il pourra être appréhendé par le prisme de la répression.

En dehors de la spécificité de certains domaines, inhérents à la responsabilité professionnelle [8], l’avocat est donc décidément un responsable pénal comme les autres.

En réalité, les particularités de la responsabilité pénale s’expriment essentiellement dans sa mise en œuvre, c’est-à-dire au moment de la procédure pénale. Comme le journaliste, le médecin ou tout autre professionnel dépositaire d’un secret, les poursuites engagées à l’encontre d’un avocat se font pour des faits commis par une personne protégée. Les règles afférentes à la perquisition [9], aux écoutes [10] ou encore aux fadettes [11], ces factures détaillées consistant en des relevés de communications téléphoniques, prévoient des conditions précises, ne permettant de retenir que des éléments liés aux faits poursuivis [12]. Cela conduit parfois à l’intervention du Bâtonnier, lequel remplit le rôle de vigie lors de la perquisition d’un cabinet d’avocat. En effet, il pourra - et peut-être devra - discuter la saisie de biens et documents, lesquels seront alors immédiatement placés sous scellés et feront intervenir le juge des libertés et de la détention qui devra rapidement se prononcer sur leur lien avec la procédure [13]. Toutefois, l’on ne saurait se contenter d’un simple inventaire des infractions et des règles de poursuite applicables : en réalité, la responsabilité pénale de l’avocat entretient des rapports ambigus avec le droit commun.

Ce dernier vient parfois heurter de plein fouet les principes forts règlementant la profession d’avocat et l’on pense naturellement au secret professionnel ; mais le droit commun est aussi parfois détourné, quelque peu contorsionné, pour envisager une répression efficace de certains agissements, aussi élémentaires que le devoir de conseil ou le fait de percevoir des honoraires, qui vont aisément relever de la complicité ou du blanchiment.

À dire vrai, la difficulté est qu’il n’y a pas de conception de la responsabilité pénale de l’avocat ; seul apparaît l’emprunt d’infractions pouvant être imputées à l’avocat, dont le statut particulier s’estompe.

Dès lors, l’enjeu de la responsabilité pénale de l’avocat ne réside pas tant dans les infractions classiques que tout un chacun peut commettre et qui seront éventuellement facilitées par sa fonction ; l’enjeu de la responsabilité pénale de l’avocat est de mesurer le risque réel encouru par le seul exercice de sa fonction.

Quel est le contenu concret de la responsabilité pénale de l’avocat ? Si l’ombre de la responsabilité pénale est immense au regard du contentieux observé, il a pu être justement dit qu’en la matière « le droit interprété est plus riche que le droit légiféré » [14]. Autrement dit, la responsabilité pénale de l’avocat est davantage théorique que performative comme on dirait en linguistique : il ne suffit pas de dire pour que ce soit.

Mais ce constat somme toute rassurant pourrait progressivement être remis en cause. En ce sens, les évolutions de la responsabilité pénale de l’avocat tendent à incriminer ce qui pourrait relever de la réalisation des missions essentielles de l’avocat. Ces missions sont définies à l’article 412 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6513H7D) : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».

Notre hypothèse est alors de dire qu’un risque pénal semble, à bas bruit, se développer dans les missions de défense du justiciable en premier lieu (I), mais aussi dans les missions de conseil de l’avocat en second lieu (II).

I. La risque pénal généré par l’activité de défense

Le risque pénal suscité par les fonctions de défenseur de l’avocat apparaît dès lors que l’avocat est dans une mission de représentation. On peut ainsi observer d’une part, une parole interdite dans le respect du secret professionnel (A) et d’autre part la répression d’une parole déplacée (B).

A. La parole interdite

La parole interdite d’abord, conduit tout autant à obliger qu’à protéger l’avocat. Précisons d’emblée que l’avocat n’est pas soumis au secret de l’enquête ou de l’instruction en application de l’article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T) qui ne vise que les personnes qui « concourent à la procédure ». Le fondement est celui de l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), lequel punit d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Naturellement, le texte ne peut pas être mobilisé lorsque l’avocat livre des éléments de la procédure pénale à son client.

En ce sens, les textes règlementaires organisant la profession d’avocat assujettissent explicitement l’avocat au secret de l’enquête et de l’instruction, que ce soit sur le fondement de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) ou de l’article 2 bis du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (N° Lexbase : L4063IP8).

La Cour de cassation est constante et très claire sur ce point [15] : l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et il ne peut, notamment, communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales. S’il serait piquant d’imaginer qu’un avocat puisse être cité comme témoin et être ainsi tenu de prêter serment, cela ne l’empêche pas de s’abstenir de toutes les réponses que la loi lui interdit [16]. La Cour de cassation le rappelle depuis le 19ème siècle, et elle a même pu affirmer en 1862 à ce sujet que l’avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend et que cette obligation absolue est d’ordre public [17]. L’on comprend alors logiquement que l’audition comme témoin d’une personne tenue au secret professionnel encourt la nullité lorsque ses déclarations comportent la révélation d’informations protégées [18].