[Le point sur...] L’impact du RGPD sur les cabinets d’avocats

Lecture: 8 min

N5041BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne Renard, Directeur du département conformité et certification, Alain Bensoussan Avocats

Le 18 Juillet 2018

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application il y a quelques semaines. S’il s’inscrit pleinement dans la continuité d’une réglementation qui date de 1978, force est de constater qu’un grand nombre de cabinets d’avocats peinent à se conformer aux exigences en résultant. Principale raison : les "robes noires" considèrent que le secret professionnel auquel ils sont astreints les dispenses de se conformer au RGPD. Pourtant, c’est précisément pour cette raison qu’ils sont, au premier chef, concernés et doivent redoubler de vigilance. Décryptage.

I - L’applicabilité du RGPD aux cabinets d’avocats

Le Règlement général sur la protection des données («RGPD» ou «GDPR» en anglais), adopté le 27 avril 2016, est applicable dans l'ensemble des Etats membres de l’Union européenne depuis le 25 mai 2018 [1].

Il s'applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services à des résidents européens. En pratique, il s’applique donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données [2].

Dès lors que les cabinets d’avocats mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel, en particulier dans le cadre de la gestion de leurs clients, ils sont tous concernés, peu importe leur taille ou leur structure d’exercice.

Les traitements des données des clients ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés. Tous les traitements liés à la gestion des ressources humaines, à la sollicitation personnalisée, à la communication externe, à la gestion de leur comptabilité, à la surveillance des locaux (vidéosurveillance ou badge par exemple) constituent des traitements de données à caractère personnel soumis au nouveau règlement.

II - Les principales obligations des cabinets d’avocats

Principe d’accountability. Avec l’entrée en vigueur du RGPD, les avocats doivent adopter une véritable posture Informatique et Libertés. Le RGPD impose de manière générale aux cabinets d’avocats de se soumettre à de nouvelles obligations, dont celle d'être en mesure de démontrer, à tout moment, la conformité de leurs traitements (principe de responsabilisation ou d'accountability).

Qualité des données. Les données doivent être collectées de manière loyale et licite et pour une finalité déterminée, explicite et légitime. Elles doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. Avant de mettre un œuvre un traitement des données à caractère personnel, il conviendra de s’interroger sur la nécessité de traiter ces données et, dans la mesure où un tel traitement s’avère indispensable, sur les données qui permettront d’atteindre les finalités recherchées par le traitement [3].

Durée de conservation. Ces données ne doivent par ailleurs pas être conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées [4]. Bien souvent, aucune véritable politique de durée de conservation n’est mise en œuvre au sein des cabinets, à l’exception du recours à un archivage papier. Les données ne peuvent être conservées de manière illimitée et l’avocat ne saurait être le tiers archiveur de son client. Le respect de ce principe implique la mise en place, au sein des cabinets d’avocats, d’une politique de durée de conservation et de purge tant pour les supports papiers que pour les supports numériques.

Mentions et contrats. La conformité au RGPD passe également par l’information des personnes concernées [5]. Cette information peut se faire par le biais de mentions particulières au sein des conventions d’honoraires, sur le site web ou les formulaires de collecte des données utilisés au sein du cabinet.

Par ailleurs, les avocats, en tant que responsables du traitement, doivent prêter une attention particulière aux contrats de sous-traitance conclus avec les prestataires auxquels ils recourent : prestataires informatiques, éditeurs de logiciel, ou encore prestataires en charge la paie. Conformément aux exigences du RGPD, les cabinets d’avocats devront mettre en place un contrat ou acte juridique avec leurs sous-traitants comportant un certain nombre de mentions spécifiques relatives à la protection et confidentialité des données et aux droits et obligations des parties dans le cadre des traitements mis en œuvre [6].

Sécurité et violation des données. Dès lors que, parmi les données collectées par les cabinets d’avocats, figurent des catégories particulières de données ou des données relatives à des infractions ou condamnation pénale, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité, tant logique que physique, qui soient adaptées aux risques présentés par ce type de traitements. Ceci est d’autant plus important que le RGPD instaure l’obligation de notifier à la Cnil toute violation de données à caractère personnel et, en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, l’obligation de communiquer sur l’existence d’une telle violation de sécurité auprès de ces personnes. La publicité d’une telle violation serait particulièrement préjudiciable pour l’image d’un cabinet.

Droits des personnes. Par ailleurs, il convient d’être en mesure non seulement d’informer les personnes concernées mais aussi de répondre à l’ensemble de leurs demandes d’exercice de droit (droit d’accès, droit à l’effacement droit à la portabilité, etc.) étant précisé que les cabinets d’avocats ne disposent que d’un mois pour répondre à une telle demande. Ce délai peut être prolongé à deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre des demandes [7].

Flux transfrontières. Certains cabinets d’avocats sont amenés à transférer des données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne, et notamment les cabinets appartenant à des structures internationales. Or, dans ce cas, il est bien souvent nécessaire de prendre des garanties appropriées comme, par exemple, en concluant des clauses contractuelles types afin de s’assurer que le niveau de protection des données soit suffisant. Il est également nécessaire d’informer les personnes concernées sur l’existence de tels flux.

Délégué à la protection des données. Le Règlement général sur la protection des données impose de désigner un délégué à la protection des données (ou DPO) notamment lorsque l’activité, cœur de métier du responsable de traitement ou sous-traitant, requiert le suivi régulier et systématique de données à une large échelle ou lorsque l’activité cœur de métier du responsable ou du sous-traitant consiste à traiter à une large échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations ou infractions. A cet égard, il est important de relever que le considérant 91 du RGPD précise que le traitement de données à caractère personnel de clients par un avocat exerçant à titre individuel ne devrait pas être considéré comme constituant un traitement à grande échelle. Au regard de ces critères, il semble que la majorité des cabinets d’avocats n’a pas à désigner de DPO. Toutefois, en fonction de la taille et du secteur d’activité du cabinet d’avocat, une telle désignation doit en tout état de cause s’analyser en opportunité dans la mesure où elle permettrait de désigner une personne afin d’accompagner le cabinet dans sa mise en conformité.

Registre des traitements. Le responsable de traitement doit tenir un registre relatif aux traitements de données mises en œuvre sous sa responsabilité. Cette obligation ne s’impose pas aux entreprises comptant moins de 250 salariés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque au regard des droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur des données sensibles ou sur des données se rapportant à des condamnations et des infractions pénales. Au regard de ces critères, les cabinets d’avocats semblent tenus de devoir mettre en place un tel registre et une cartographie préalable des traitements mis en œuvre au sein du cabinet est nécessaire pour pouvoir remplir une telle obligation.

Analyse d’impact. Le RGPD [8] prévoit encore que lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit effectuer, avant toute mise en œuvre, une analyse d’impact. A cet égard, et notamment en raison des termes du considérant 91 du RGPD (cf. supra), il semblerait que les cabinets d’avocats seront peu concernés par cette obligation. Néanmoins, un cabinet d’avocats, quel que soit sa taille, pourrait être amené à réaliser des analyses d’impact si les traitements mis en œuvre répondent à certaines caractéristiques.

III - L’avocat : responsable de traitement ou sous-traitant ?

Les cabinets reçoivent de plus en plus de demandes, de la part de leurs clients, de justifier de leur conformité au RGPD. Et pourtant, le seul fait que le cabinet d’avocats soit mandaté par son client ne présume pas de sa qualité de sous-traitant.

Concernant l’avocat plaidant, la Cnil considère que «dans le cadre de la gestion des affaires contentieuses, les avocats agissent en qualité de responsable de traitement» [9]. En effet, celui-ci agit en toute indépendance dans l’exercice de sa mission et met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui sont accessoires pour réaliser sa mission à la demande du client. Il ne reçoit pas d’instruction de la part du client pour la réalisation même du traitement de données à caractère personnel. Le Groupe de travail «article 29» était lui aussi venu préciser qu’un avocat pouvait être qualifié de responsable de traitement dès lors qu’il jouait, dans sa mission d’expertise, un rôle prépondérant [10].

Concernant l’avocat conseil, il n’est pas toujours amené à traiter des données à caractère personnel. En pratique, lorsque l’avocat a accès à un certain nombre de données personnelles dans le cadre de sa mission de conseil, il devrait également être qualifié de responsable de traitement. Toutefois, la Cnil a pu considérer que l’avocat, intervenant dans un audit sur la «base d’instructions strictement définies par leurs clients» [11], pourrait se prévaloir de la qualité de sous-traitant.

Il convient d’ajouter que l’Information Commissioner’s Office s’est également très récemment prononcée en faveur de la responsabilité de traitement en considérant qu’en fonction de son implication et du détachement des instructions du client, l’avocat peut être considéré comme un responsable de traitement [12].

IV - La protection du secret professionnel de l’avocat

On l’a dit, nombre d’avocats invoquent le secret professionnel auquel ils sont soumis pour être dispensés de se conformer aux obligations découlant du RGPD. Or, il ne fait aucun doute que nous sommes pleinement soumis à cette réglementation, et probablement encore plus à raison de la garantie de ce secret professionnel dont nous sommes investis.

Le RGPD et la loi Informatique et libertés, telle que modifiée par la loi relative à la protection des données personnelles ([LXB=L7645LKD]), prévoient un certain nombre d’exceptions pour qu’il n’y ait pas d’entrave au secret professionnel de l’avocat ce qui, a fortiori, démontre bien que l’avocat est pleinement soumis à cette réglementation.

Néanmoins, lors d’un contrôle par la Cnil, le secret ne peut lui être opposé que lorsque les informations sont couvertes par le secret professionnel «applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou […] par le secret médical» [13]. Les informations sortant du champ de protection du secret professionnel, seront donc susceptibles d’être contrôlées par la Cnil. Sont concernées notamment les données à caractère personnel des collaborateurs et des salariés du cabinet par exemple.

On le voit, la mise en conformité avec le RGPD est un enjeu majeur pour toutes les entreprises, en ce incluant les cabinets d’avocats. Les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent faire l’objet de sanctions administratives importantes en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD. Les amendes administratives peuvent s’élever jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’un cabinet d’avocats, de 2 % jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

La mise en conformité des cabinets d’avocats est une nécessité et, outre le gage de confiance qu’elle constitue pour les clients et les collaborateurs, elle risque fort de devenir un enjeu de positionnement concurrentiel entre les cabinets d’avocats eux-mêmes face aux entreprises qu’elles accompagnent.

[1] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L0189K8I).

[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 3

[3] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 5

[4] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 5.

[5] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 13 et art. 14.

[6] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 28.

[7] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 12 (3)

[8] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 35.

[9] Cnil, Guide «Les avocats et la loi Informatique et libertés», 2011 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9540ETI).

[11] Cnil, Guide « Les avocats et la loi Informatique et libertés », 2011.

[12] ICO, Data controllers and data processors : what the difference is and what the governance implications are, p. 9.

[13] Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (N° Lexbase : L7645LKD).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465041

[Brèves] CCMI : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par le sous-acquéreur à l’encontre du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7969XXG)

Lecture: 2 min

N5038BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par June Perot

Le 18 Juillet 2018

► L’action engagée par les sous-acquéreurs d’une maison sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analyse en une action contractuelle et, étant attachée à l’immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I N° Lexbase : A7969XXG).

Dans cette affaire, des époux avaient confié la construction de leur maison individuelle à une société spécialisée. La livraison était intervenue sans réserve. Ils avaient ensuite vendu leur maison à un couple, qui l’avait ensuite revendue à un autre couple. Des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, les derniers acquéreurs ont, après expertise, assigné les précédents acquéreurs et le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.

En cause d’appel, les juges ont déclaré l’action contractuelle fondée sur la faute dolosive comme étant recevable, au motif qu’elle était attachée à l’immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur. Le constructeur a formé un pourvoi, soutenant que cette action ne se transmettait pas et qu’elle était donc nécessairement de nature délictuelle.

Le raisonnement n’emporte pas la conviction de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

Notons que la troisième chambre civile n’en est pas à son premier coup d’essai en ce qui concerne la question de la transmission d’une telle action et son «rattachement» à l’immeuble. Elle a en effet retenu, dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG) et du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B N° Lexbase : A4316MUE) que, sauf clause contraire, l’acquéreur et les acquéreurs successifs d’un immeuble avaient la qualité à agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. Selon la Haute juridiction, l’action fondée sur la faute dolosive du constructeur est bien de nature contractuelle dans la mesure où il s’agit d’une action attachée à l’immeuble. Par cette nature, elle est donc transmissible au sous-acquéreur, qui est recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4480ET4).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465038

[Brèves] Responsabilité contractuelle des constructeurs : caractérisation de la faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7967XXD)

Lecture: 3 min

N5039BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par June Perot

Le 18 Juillet 2018

► Ne constitue pas une faute dolosive du constructeur, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu’il a commis une erreur de conception de l’ouvrage en utilisant du béton armé de mauvaise qualité et inadapté et en fournissant des plans d’armatures non-conformes conduisant à un important déficit de ferraillage du béton armé. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I N° Lexbase : A7967XXD).

Dans cette affaire, une chambre de commerce et d’industrie avait fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d’immeubles, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Le syndicat des copropriétaires a autorisé des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée d’un des bâtiments. Des travaux entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé ont été réalisés. Des fissures étant apparues par la suite, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d’industrie et la société qui était bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble, qui a mis en cause la société chargée du contrôle technique. L’assureur de la chambre de commerce est intervenu volontairement à l’instance.

En cause d’appel, la société constituant le bureau d’études techniques (BET) a été condamnée à indemniser le syndicat, au motif que le professionnel avait commis une faute lourde tellement grave qu’elle devait être qualifiée de dolosive.

Cette solution ne convainc pas la Haute juridiction qui censure l’arrêt en énonçant la solution précitée.

La troisième chambre civile estime, de manière constante, que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (v. Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B N° Lexbase : A4806S3E, Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 99-21.017 N° Lexbase : A7017C8E, Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). Dans un arrêt du 8 septembre 2009, elle offrait une conception relativement souple de la notion de dol puisque, concernant l’installation d’une cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée dans des circonstances «calamiteuses» et incorrectes, elle a retenu que le constructeur n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B N° Lexbase : A8977EKP). Invoquant cette notion de «précautions élémentaires», elle est toutefois revenue en 2017, à une appréciation plus stricte de cette faute dolosive. Elle a en effet estimé, s’agissant de travaux de gros œuvres sous-traités, que ne constituait pas une faute dolosive du constructeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller l'exécution des travaux qu'il a sous-traités (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B, préc.).

Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2018, la troisième chambre civile censure la cour d’appel qui, pour retenir une faute dolosive, avait relevé, notamment, les éléments suivants :

- défauts majeurs sur le plancher ;

- caractéristiques techniques du béton faibles, proches de la valeur minimale imposée ;

- plans d’armatures non-conformes entraînant un déficit en armature de 83 % ;

- qualité du béton à la limite de l’acceptable (selon les dires de l’expert) ;

- ampleur «considérable» du déficit de ferraillage du béton armé.

Tous ces éléments n’ont pas, selon la Cour, suffi à caractériser une faute dolosive de la part du constructeur (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4478ETZ).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465039

[Brèves] Délocalisation des audiences en zone d'attente de Roissy : la Cour de cassation valide !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7974XXM)

Lecture: 3 min

N5021BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 19 Juillet 2018

►Sont valides les audiences tenues dans l’annexe du tribunal de grande instance de Bobigny, ouverte depuis le 26 octobre 2017 au bord des pistes de l’aéroport de Roissy et accolée à la zone d’attente. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I N° Lexbase : A7974XXM).

Le juge des libertés et de la détention, statuant dans la salle d’audience concernée attribuée au ministère de la Justice, avait ordonné le maintien d'un ressortissant vénézuélien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le premier président de la cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 30 octobre 2017, avait confirmé ce maintien en zone d’attente (CA Paris, 30 octobre 2017, n° 17/04793 N° Lexbase : A3961WXY). Il avait, notamment, considéré que l’annexe n’était pas située dans l’enceinte de la zone d’attente mais à proximité.

L’intéressé et plusieurs associations (le Syndicat des avocats de France, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés, l’association la Cimade, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, le Syndicat de la magistrature et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers) avaient saisi la première chambre civile d'un pourvoi en cassation. Ils contestaient la validité des audiences, donc celle de l’intéressé, tenues dans ladite annexe.

La Cour de cassation rejette, toutefois, leur pourvoi en se fondant sur plusieurs éléments.

- La présence de pancartes

La Cour affirme, d’abord, que l’ordonnance constate que l’accès au bâtiment judiciaire ne peut se faire, pour le public, que par la porte principale au-dessus de laquelle figure en lettres majuscules la mention «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY ANNEXE», et, pour les personnes maintenues en zone d’attente, par un passage extérieur situé en territoire français, conduisant à une porte signalée par l’inscription «TRIBUNAL» dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations-Unies. Le premier président en a donc, selon elle, exactement déduit que la proximité immédiate entre les locaux de la zone d’attente et la salle d’audience était exclusive d’une installation de celle-ci dans l’enceinte de la zone d’attente.

- L’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice

Pour la Cour, en ayant relevé que cette salle était placée sous l’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice et, localement, des chefs de juridiction, seuls à décider des modalités du contrôle des entrées confié à des agents des compagnies républicaines de sécurité, le premier président a aussi légalement justifié sa décision sur ce point.

- La conformité aux exigences légales

L’ordonnance énonce que la localisation de la salle d’audience dans la zone aéroportuaire est prévue par la loi qui a été validée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : A1952DAK) sous la réserve d’aménagement de la salle devant garantir la clarté, la sécurité, la sincérité et la publicité des débats. Pour la Cour, elle a donc exactement retenu que, dans ces conditions, l’installation de cette salle à proximité de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy répondait aux exigences légales de l’article L. 222-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5037IQM).

- L’exercice effectif des droits de la défense

La Cour considère, également, qu’après avoir précisé que les avocats et les parties ont accès au dossier pour préparer la défense des personnes en zone d’attente dès l’ouverture de la salle, disposent de locaux garantissant la confidentialité des entretiens, ainsi que d’une salle de travail équipée qui leur est réservée, l’ordonnance a retenu à bon droit que les droits de la défense pouvaient s’exercer effectivement.

- L’adaptations des conditions d’exercice de la Justice à la nature du contentieux

La Cour estime qu’ayant apprécié les conditions d’exercice de la justice au regard de la nature du contentieux soumis à de brefs délais imposés par la loi, et estimé que rien n’établissait que ces conditions étaient meilleures au siège du tribunal, le premier président, constatant l’existence d’un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l’Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, a exactement retenu que le juge, qui avait tenu l’audience dans la salle située à proximité de la zone d’attente, avait statué publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles.

Enfin, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions relatives à l’exercice d’une justice indépendante et impartiale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

Le pourvoi est donc rejeté, les audiences délocalisées à Roissy maintenues.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465021

[Focus] La France championne du monde de football… et de la taxation !

Lecture: 9 min

N5101BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

Le 10 Septembre 2021

Nous l’attendions et c’est fait ! La France est pour la seconde fois de son histoire championne du monde de football. La compétition a battu son plein durant ces dernières semaines et nous nous réjouissons tous de la victoire de cette jeune équipe.

C’est une toute autre compétition que nous vous proposons !

En effet, les éditions Lexbase vous proposent de faire un rapide tour d’horizon des pays qu’a rencontrés la France durant ce tournoi pour désigner celui qui sera le champion cette fois-ci de l’imposition !

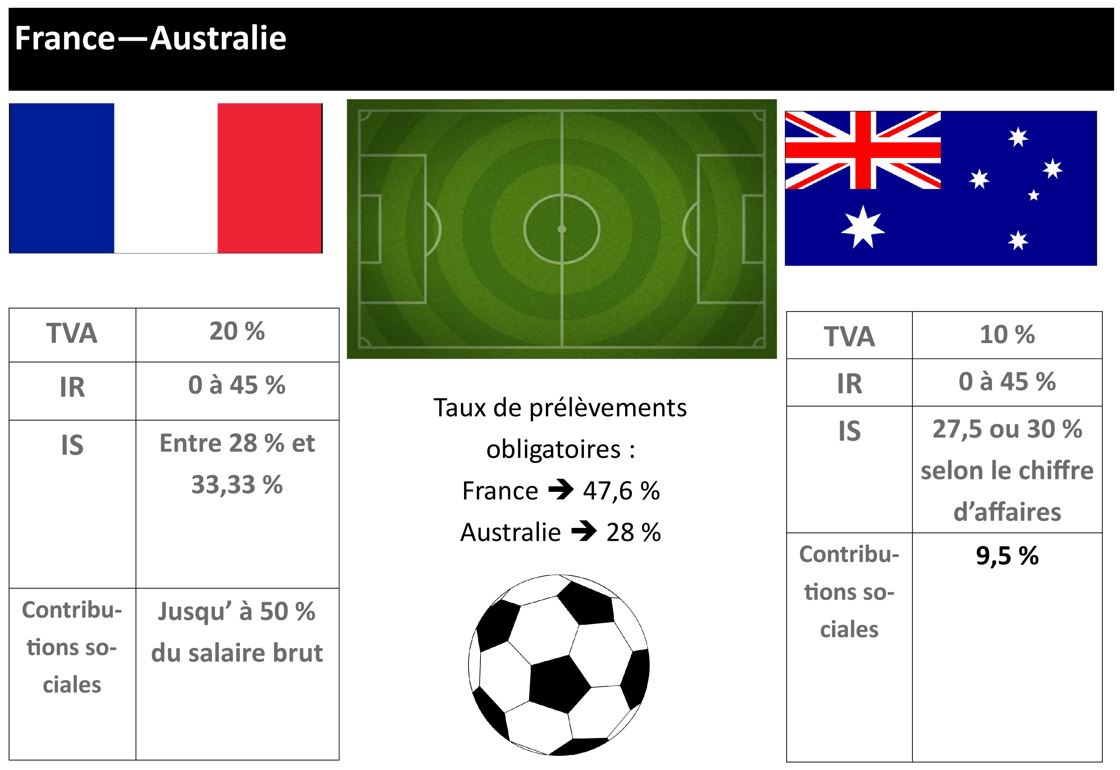

Phase de poules : France - Australie

VAINQUEUR : La France !

Pour l’essentiel, rappelons que les impôts des particuliers en Australie sont prélevés directement à la source. En plus de ces prélèvements, les salariés cotisent à un fond de retraite.

L’année fiscale australienne débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Deux barèmes d’imposition existent en fonction du statut fiscal de résident ou de non-résident.

Les impôts locaux qui regroupent la taxe d’habitation («Residential Land Tax»), que paient les propriétaires d’un bien immobilier occupé par un locataire, et la taxe foncière («Rates»), que paient les propriétaires d’un terrain ou d’une parcelle de terrain

Particularité de la fiscalité australienne qui présente un atout non négligeable : l’imposition sur le patrimoine et les droits de succession n’existent pas !

Rappel : une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale a été signée le 20 juin 2006 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0505EUA).

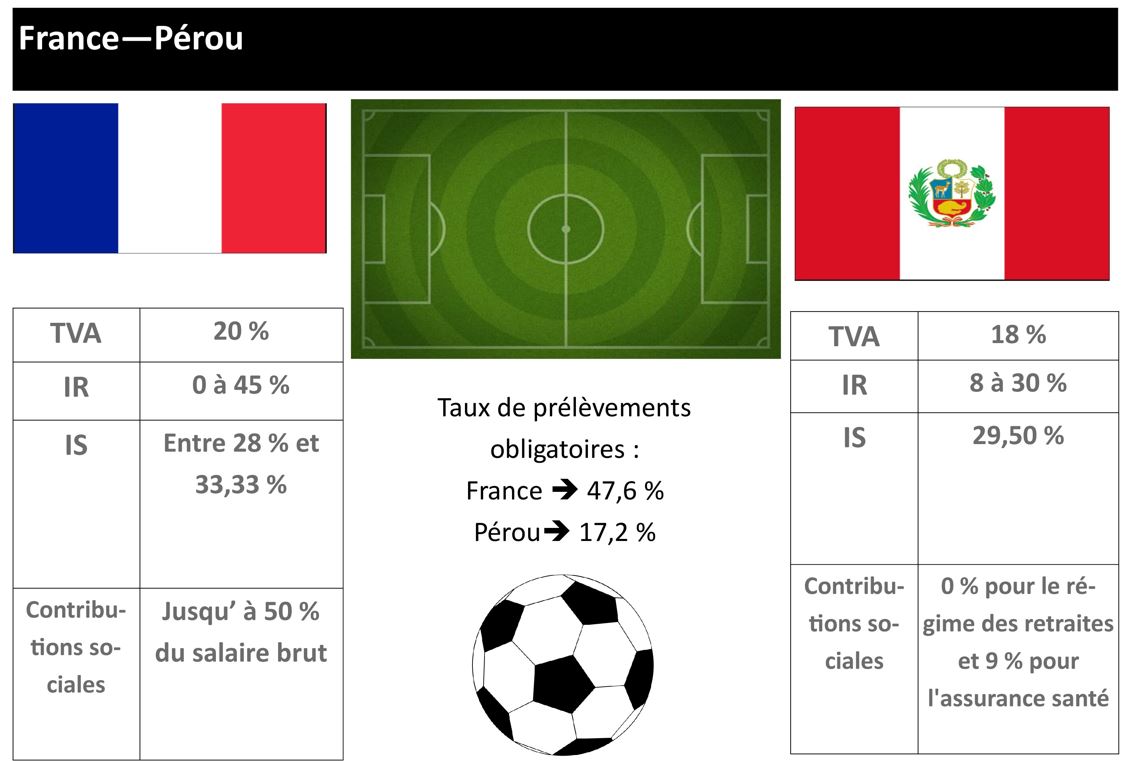

Phase de poules : France - Pérou

VAINQUEUR : la France !

Si la pression fiscale progresse régulièrement dans ce pays, elle demeure encore à un faible niveau malgré les mesures mises en œuvre pour lutter contre l’évasion fiscale, en particulier par l’intermédiaire de l’ITF (impôt sur les transactions financières).

Le taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques s’articule selon un système d’unités annuelles. Tous les revenus de source péruvienne sont taxables, y compris ceux perçus par les non-résidents au Pérou.

Les principaux impôts péruviens sont : l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt général sur les ventes (IGV, équivalent à la TVA), l’impôt sélectif à la consommation (ISC, sur des produits qui ne sont pas considérés comme de première nécessité ou mauvais pour l’environnement), l’impôt sur les transactions financières (ITF), et l’impôt temporaire sur les actifs nets (ITAN, s’applique sur la valeur nette des actifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente à un taux de 0,4 % à partir d’un million de nuevos soles péruviens).

En l'absence de convention d'élimination des doubles impositions, les revenus de source péruvienne sont soumis au droit interne de chacun des Etats et de nombreux problèmes persistent en matière de double imposition. Il est d’ailleurs observé que le réseau conventionnel péruvien avec le reste des pays est extrêmement limité.

Phase de poules : France – Danemark

VAINQUEUR : la France !

Le seul véritable adversaire de cette compétition fiscale, le Danemark continue de garder une place prépondérante au palmarès de la fiscalité ! Et les charges sont loin d’être équitablement réparties ! En effet si le royaume danois se montre plutôt clémente avec les entreprises (à l’inverse de la France qui avec près de 35 % est le pays qui prélève le plus d’impôts sur les entreprises), les particuliers eux sont lourdement imposés.

Ainsi, le pourcentage varie ainsi de 41 % à 60 % du salaire brut. Et les festivités sont loin d’être terminées ! Aucun taux réduit en matière de TVA, des taxes sur des produits particuliers (à titre d’exemple l’achat d’un véhicule est imposé à 180 %). Il existe même un impôt «facultatif», destiné à financer les cultes. La contrepartie, une politique sociale généreuse puisque l'indemnisation chômage atteint par exemple 90 % du dernier salaire pendant deux ans.

Rappel : une convention a été signée à Paris le 8 février 1957 entre la France et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E2844EYY). A noter cependant que, par note diplomatique du 10 juin 2008, le Danemark a notifié à la France sa décision de mettre fin à cette convention.

Le match est ici serré mais la clarté globale du système fiscal danois, facteur d’acceptation de la population ne laisse aucun espoir à la défense française !

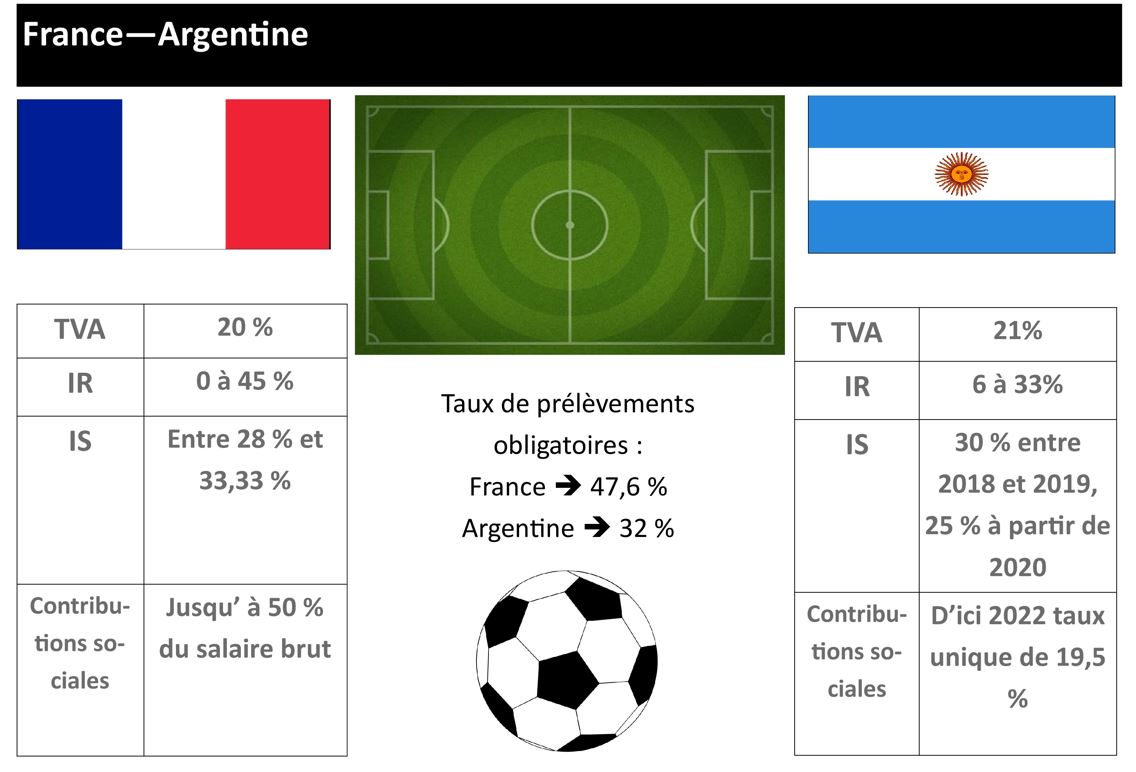

Huitième de finale : France - Argentine

VAINQUEUR : la France !

Historiquement érigé sur le socle des droits de douane, le système fiscal argentin s’est diversifié et modernisé par l’introduction d’impôts directs et progressifs.

L’impôt à la consommation représente la plus grande part des recettes fiscales (70 %) Le taux maximal d’impôt sur les revenus est de 33 % et les revenus du capital sont eux faiblement imposés. Particularité, les dividendes n’étaient pas imposés jusqu’en 2018 : 0 % (pour les dividendes versés sur des revenus obtenus jusqu'au 1er janvier 2018) ; 7 % (entre 2018 et 2019) ; 13 % (après 2019).

En Argentine, un dicton populaire dit qu’«après le foot, l’évasion fiscale est le deuxième sport national» (clin d’œil sans doute à l’affaire des «Football Leaks»). Et pour preuve, l’évasion fiscale atteindrait les 35 %.

Rappel : une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 4 avril 1979 à Buenos Aires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Argentine (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E4262EX7).

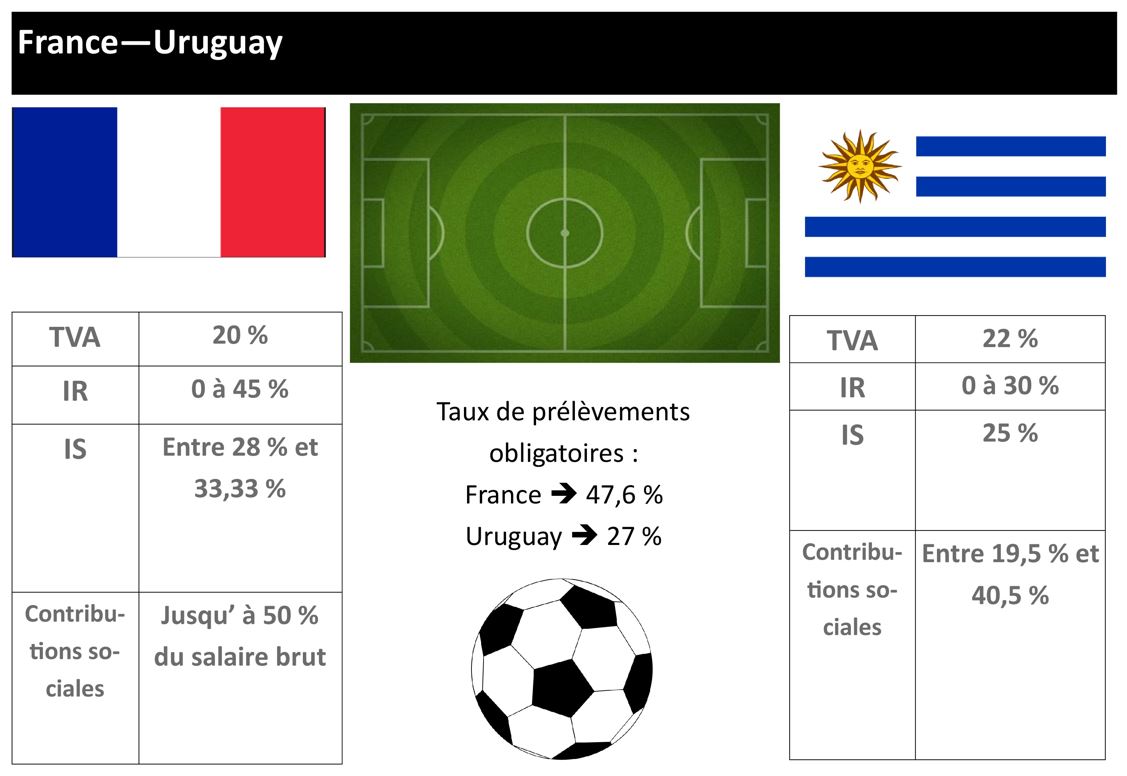

Quart de finale : France - Uruguay

VAINQUEUR : la France !

De manière très brève, rappelons que le taux d’impôt sur les sociétés en Uruguay est de 25 % pour les sociétés étrangères au même titre que les sociétés résidentes. Les plus-values sont imposées au taux standard de cet impôt sur les sociétés à 25 %.

Le taux standard de TVA (22 %) est réduit (10 %) pour certains bien essentiels, les médicaments, les services fournis par les hôtes à la haute saison, les services touristiques, les services de santé.

Le pays applique également une taxe de commercialisation, l’impuesto especifico interno, qui s'applique à la première vente, agissant comme des droits d'accise.

Les entreprises internationales ont basculé depuis le 1er janvier à une TVA de 22 % et un impôt sur le revenu de 12 %, appliqués aux sociétés non résidentes.

Aucune convention fiscale n’a été à ce jour signée avec la France. Notons que l’Uruguay a longtemps été considéré comme un paradis fiscal avant de s’engager dans la coopération internationale en matière fiscale pour mettre en place une assistance administrative effective.

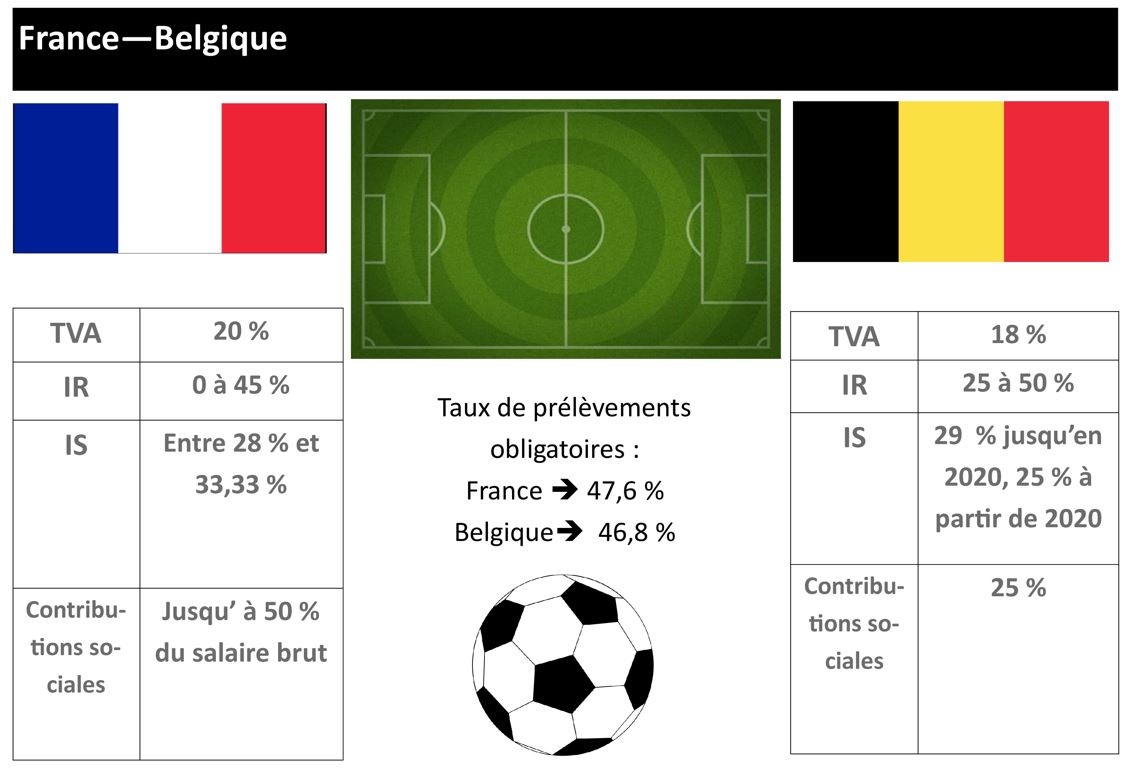

Demi-finale : France - Belgique

VAINQUEUR : la France !

La Belgique est la seconde destination des expatriés fiscaux. Le pays est doté en effet d’une fiscalité patrimoniale attractive (pas d’ISF). De plus, elle n’impose pas les plus-values sur actions lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé. Cette notion de gestion normale du patrimoine privé permet également de faire échapper à tout impôt les plus-values sur biens immobiliers et sur biens mobiliers. Les droits de donations entre vifs sont très réduits. Pour attirer les investissements internationaux, le pays a mis en place des dispositifs très accueillants avec ce qu'on appelle des «déductions d'intérêts notionnels». Les entreprises peuvent ainsi réduire leur base imposable en utilisant des capitaux propres pour financer leurs investissements. Les montants déductibles correspondent à un intérêt fictif calculé sur les fonds propres corrigés de la société. Enfin, les plus-values sur les ventes d'actions ne sont pas taxées, tout comme les plus-values immobilières après cinq ans de détention.

Seul l’impôt sur le revenu belge est plus élevé qu’en France, la tranche marginale s’établissant à 50 %. S’ajoute la taxe locale appelée «centimes communaux». La variation peut être importante en fonction des communes de 6 à 8 % de l’impôt sur le revenu.

La France a signé, le 10 mars 1964, avec la Belgique, une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E1711EUW).

La Grande finale : France - Croatie

VAINQUEUR : la France !

Une personne ayant établi sa résidence en Croatie doit payer des impôts sur la totalité de ses revenus, cela inclut les revenus provenant de biens immobiliers, les revenus d'une activité salariée, les revenus sur le capital, les revenus d'assurance, les revenus d'activités indépendantes, les pensions... Est considérée comme résidente fiscalement en Croatie une personne y séjournant plus de 183 jours de manière ininterrompue.

Les salaires sont taxés à la source et suivent un barème à trois niveaux.

Les municipalités peuvent imposer une taxe additionnelle, allant de 10 % à 30 % en fonction de la population.

Le taux normal de TVA est de 25 %, le taux réduit étant de 5 % ou 13 % selon les cas.

Là encore, les recettes fiscales proviennent pour l’essentiel par la taxation de la consommation et du capital.

Rappel : une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 19 juin 2003 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0411EUR).

Comme vous le voyez le France ne brille pas seulement dans un domaine. En matière de fiscalité elle se démarque aussi c’est certain mais malheureusement pas pour ses performances ! Complexité, illisibilité, augmentation incessante des impôts indirects pour compenser la faiblesse des recette fiscales, le chemin pour une fiscalité plus juste et moins inégalitaire sera encore long !

Mais que ce constat ne nous fasse pas oublier cette période de célébration nationale et l’exploit de notre équipe française alors malgré tout… allez les Bleus !

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465101

[Brèves] Traitement des données à caractère personnel : responsabilité d’une communauté religieuse

Réf. : CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 (N° Lexbase : A6542XXL)

Lecture: 2 min

N5019BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2018

Une communauté religieuse, telle que celle des témoins de Jéhovah, est responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, du traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte. En outre, les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre d’une telle activité doivent respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2018 (CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 N° Lexbase : A6542XXL).

La Cour de justice considère, tout d’abord, que l’activité de prédication de porte-à-porte des membres de la communauté des témoins de Jéhovah ne relève pas des exceptions prévues par la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ). En particulier, cette activité n’est pas une activité exclusivement personnelle ou domestique à laquelle ce droit ne s’applique pas. La circonstance que l’activité de prédication de porte-à-porte est protégée par le droit fondamental à la liberté de conscience et de religion, consacré à l’article 10 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas pour effet de lui conférer un caractère exclusivement personnel ou domestique, en raison du fait qu’elle dépasse la sphère privée d’un membre prédicateur d’une communauté religieuse.

Ensuite, la Cour rappelle que les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ne s’appliquent, cependant, au traitement manuel des données que lorsque ces dernières sont contenues dans un fichier ou sont appelées à figurer dans un fichier. A cet égard, la Cour conclut que la notion de «fichier» couvre tout ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire que celui-ci comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche. Les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte doivent donc respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

En ce qui concerne la question de savoir qui peut être considéré comme responsable du traitement des données à caractère personnel, la Cour estime notamment qu’une personne physique ou morale qui influe, à des fins qui lui sont propres, sur le traitement des données à caractère personnel et participe, de ce fait, à la détermination des finalités et des moyens de ce traitement peut être considérée comme étant responsable du traitement. En outre, la responsabilité conjointe de plusieurs acteurs ne présuppose pas que chacun d’eux ait accès aux données à caractère personnel. En l’occurrence, il apparaît que la communauté des témoins de Jéhovah, en organisant, coordonnant et encourageant l’activité de prédication de ses membres, participe, conjointement avec ses membres prédicateurs, à la détermination de la finalité et des moyens du traitement des données à caractère personnel des personnes démarchées. Cette analyse n’est pas remise en cause par le principe de l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:465019

[Panorama] Panorama de droit de la garde à vue (juin 2017- juin 2018)

Lecture: 26 min

N5020BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR, Université de Strasbourg

Le 18 Juillet 2018

Ce mois-ci, la revue Lexbase Pénal vous propose de retrouver un panorama retraçant un an de jurisprudence relative à la garde à vue, réalisé par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR à l'Université de Strasbourg.

Les dispositions légales régissant la garde à vue dans notre pays font, régulièrement, l’objet de modifications. De plus, cet encadrement juridique donne fréquemment lieu à de la jurisprudence notable de la part de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce panorama propose alors de faire un point annuel sur les évolutions juridiques de cette «mesure phare» de la phase préparatoire du procès pénal qu’est la garde à vue. Trois questions y sont ainsi tour à tour abordées : les conditions du placement en garde à vue (I), la durée de la garde à vue (II) et enfin les droits du gardé à vue (III).

I - Conditions du placement en garde à vue

1) Nécessité d’une peine d’emprisonnement encourue

Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.338, FS-P+B (N° Lexbase : A6749XCX)

2) Nécessité de respecter un objectif légal

Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588, FS-P+B (N° Lexbase : A4346WHG)

Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6075UMX)

Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 16-81.680, FS-D (N° Lexbase : A0658W9A)

1) Information de l’autorité judiciaire

Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D (N° Lexbase : A6721XCW)

Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B (N° Lexbase : A0735W94)

Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205, F-D (N° Lexbase : A8662XBG)

Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-80.596, F-D (N° Lexbase : A5650XUS)

2) Information du gardé à vue

Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B (N° Lexbase : A8114WXS)

Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D (N° Lexbase : A6721XCW)

Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B (N° Lexbase : A7159WLQ)

II - Durée de la garde à vue

Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-80.880, F-D (N° Lexbase : A4533WWS)

Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.237, F-P+B (N° Lexbase : A1542XLP)

Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940, FS-P+B (N° Lexbase : A3308XRX)

B - Procédures spéciales

[…]

III - Droits du gardé à vue

Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.872, F-P+B (N° Lexbase : A8110WXN)

B - Examen par un médecin

[…]

Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B (N° Lexbase : A6728XC8)

Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B (N° Lexbase : A0735W94)

D - Assistance d’un interprète

[…]

E - Enregistrement audiovisuel

Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B (N° Lexbase : A0714W9C)

F - Droit au silence et à ne pas s’auto-incriminer

[…]

I - Conditions du placement en garde à vue

1) Nécessité d’une peine d’emprisonnement encourue

1. Selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle «une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs». Ainsi, la garde à vue est exclue en matière de contraventions et pour les délits pour lesquels la peine d’emprisonnement n’est pas encourue. Cette règle a vocation à jouer quelle que soit l’enquête dans laquelle la mesure intervient.

2. Cette solution de bon sens a parfois des incidences juridiques, comme en témoigne un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.338, FS-P+B N° Lexbase : A6749XCX ; cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4047EYK ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [1].

En l’espèce, un individu de nationalité colombienne avait été interpellé à bord d’un autobus en provenance d’Espagne à direction de Paris. Après qu’il ait présenté un passeport colombien dont le visa avait expiré, les policiers, qui avaient une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, qu’il avait commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français, l’avaient placé en garde à vue.

3. Cependant, la Cour de cassation censure la procédure diligentée contre l’intéressé. En effet, elle observe «qu’en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du Code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement». Or, le ressortissant d’un pays tiers entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, n’encourt pas l’emprisonnement prévu par l’article L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1717I3Y) dès lors que la procédure de retour organisée par la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), n’a pas encore été menée à son terme. En conséquence, l’intéressé ne pouvait pas «être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière».

2) Nécessité de respecter un objectif légal

4. Un placement en garde à vue ne peut pas être décidé dans n’importe quelle circonstance. En effet, depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), l’article 62-2 du Code de procédure pénale prévoit que cette mesure doit constituer «l'unique moyen» de parvenir à l'un au moins des objectifs qu’il mentionne, à savoir :

«1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit».

5. La chambre de l’instruction dispose alors logiquement d’un pouvoir de contrôle en la matière. Une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 juin 2017 le rappelle (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588, FS-P+B N° Lexbase : A4346WHG ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [2] .

Les faits concernaient un notaire qui se voyait reprocher plusieurs faits constitutifs d’infractions. Sur réquisitions du procureur de la République, les OPJ l’avaient fait comparaitre et l’avaient placé en garde à vue. Cette mesure était présentée comme l’unique moyen de garantir sa présentation devant le magistrat du Parquet afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l’enquête. Or, la garde à vue avait pris fin sans que l’intéressé n’ait été présenté au procureur. Il avait finalement été mis en examen.

6. Sans trop de surprise, ce notaire avait déposé une requête en nullité des pièces de la procédure, et notamment celles relatives à sa garde à vue ainsi que les actes subséquents. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes avait accueilli cette demande et déclaré nul les actes établis lors de la garde à vue. Elle avait ainsi considéré que la mesure en question n’était pas l’unique moyen de garantir la présentation de l’intéressé devant le procureur de la République et en avait déduit que cette irrégularité avait nécessairement causé un grief à l’intéressé qui avait été retenu sous la contrainte alors qu’une audition libre aurait été suffisante. La chambre de l’instruction justifiait ce choix en soulignant le fait que le notaire avait déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces et s’était ensuite rendue une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative pour les mêmes raisons. En outre, il était noté que l’intéressé, qui disposait d’une famille et d’une situation connue, s’était présenté à la gendarmerie afin d’être entendu. En conséquence, la chambre de l’instruction considérait qu’il n’existait pas de raisons objectives de penser qu’il ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du procureur à propos de la suite de la procédure.

7. Cette solution n’est pas remise en cause par la Cour de cassation. Selon cette dernière, la chambre de l’instruction, en appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

8. Ainsi, la chambre de l’instruction se doit de rechercher si la mesure de garde à vue retenue constituait réellement «l’unique moyen» de parvenir à l’objectif mentionné par l’article 62-2 choisi en l’espèce. L’arrêt étudié nous donne alors une indication importante sur la méthode à suivre pour opérer un tel contrôle : il faut prendre en considération les «éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire» au moment où ils ont décidé de recourir au placement en garde en vue. L’appréciation en question se fait in concreto.

9. Rappelons par ailleurs, même si la décision étudiée ne dit mot sur ce point, que la chambre de l’instruction a la faculté, dans l’exercice de ce contrôle, de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’OPJ (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6075UMX ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [3].

10. Une autre précision utile nous est enfin donnée, en la matière, par un arrêt de la Chambre criminelle du 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 16-81.680, FS-D N° Lexbase : A0658W9A). Selon ce dernier, la cour d’appel avait écarté, à bon droit, le moyen du demandeur selon lequel le motif de placement en garde à vue, à savoir permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, était fallacieuse dès lors qu’il n’avait été procédé à aucun acte d’investigation à l’exception des auditions de l’intéressé placé en garde à vue. En effet, pour la Haute juridiction, «une audition est une investigation» et le fait qu’il n’ait été procédé à aucun autre acte d’enquête au cours de la garde à vue ne saurait constituer une cause d’irrégularité de celle-ci.

1) Information de l’autorité judiciaire

11. Selon l’article 63, I, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3154I39) : «Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1».

12. Cette formalité est importante, dans la mesure où le procureur de la République incarne l’autorité et doit veiller à la garantie de la liberté individuelle. Il est alors connu que, pour une jurisprudence bien acquise, cette information ne doit pas être trop tardive : tout retard dans la mise en œuvre de l’obligation d’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. Les juges ont parfois été très stricts en la matière (pour un avis opéré 45 minutes après le placement en garde à vue jugé trop tardif, Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564, FS-P+B N° Lexbase : A0262RR7).

13. Aujourd’hui, la jurisprudence tend à admettre une information qui aurait été réalisée vingt-cinq (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D N° Lexbase : A6721XCW) ou trente minutes après le début de la garde à vue (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B N° Lexbase : A0735W94 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4290EUG) [4].

14. Quid lorsque le mis en cause est en état d’ébriété ? Cette circonstance n’a aucune incidence sur l’obligation précitée ; une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 2018 le rappelle (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205, F-D N° Lexbase : A8662XBG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4290EUG).

En l’espèce, le prévenu avait été interpellé au volant de son véhicule après avoir heurté un autre véhicule à la suite d’une circulation à contre sens. L’intéressé, en état d’ébriété, avait été placé en garde à vue à 1h30. La notification des droits afférents à la garde à vue était intervenue à 8h40 et le prévenu avait été entendu à 8h41. Or, le procureur de la République n’avait été avisé de ce placement qu’à 10h49 ! Un tel report, à défaut de circonstances insurmontables, était bien évidemment inadmissible. Pourtant, la cour d’appel de Nîmes avait refusé d’annuler d’autres actes que l’audition du mis en cause au cours de cette garde à vue.

15. Cette décision encourt, logiquement, la cassation dès lors que le placement en garde étant intervenu à 1h30 et l’information du procureur de la République à 10h49, il «appartenait aux juges de rechercher quels étaient les actes affectés par l’information tardive du ministère public dans cet intervalle et les actes subséquents dont ils étaient le support nécessaire». En outre, et surtout, la Haute juridiction précise ici qu’il n’importe, pour déterminer l’étendue de l’annulation, «que la notification des droits à l’intéressé ait été différée en raison de son état d’ébriété».

16. Notons enfin qu’un mis en examen ne saurait faire grief, en toutes circonstances, du fait que le procès-verbal rendant compte de l’information du procureur de la République en application de l’article 63, I, du Code de procédure pénale ne comporte pas toutes les mentions exigées par ce texte (Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-80.596, F-D N° Lexbase : A5650XUS).

En l’occurrence, en effet, le procureur de la République, qui dirigeait l’enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, avait ordonné, la veille, la comparution de l’intéressé, au besoin par la force publique, pour éviter la disparition des indices matériels, et avait sollicité du juge des libertés et de la détention une autorisation de perquisition sans l’assentiment en vue de rechercher des produits stupéfiants tous éléments de preuve et d’identifier les auteurs. En conséquence, pour la Cour de cassation, ce magistrat était nécessairement informé de la qualification des faits et de la nécessité d’une garde à vue pour éviter la disparition des indices matériels.

2) Information du gardé à vue

17. En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est «immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa» : de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits (faire prévenir un proche et son employeur ; être examinée par un médecin ; être assistée par un avocat ; etc.).

18. Cette notification fait logiquement l’objet d’une protection par la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est ainsi que lorsqu’une personne a été placée en garde à vue du chef d’une infraction, l’omission, dans cette même notification, d’autres infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, emporte l’annulation des auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B N° Lexbase : A8114WXS) [5].

19. Cette notification doit être réalisée, dans tous les cas, rapidement. Une notification effectuée dans un intervalle de temps de 20 minutes après un placement en garde à vue demeure néanmoins admise (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D N° Lexbase : A6721XCW).

20. Rappelons que l’état d’ébriété de la personne gardée peut justifier un report de cette notification. Une décision du 21 juin 2017 attire, sur ce point, l’attention (Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B N° Lexbase : A7159WLQ ; cf. les Ouvrages «Procédure pénale» N° Lexbase : E4307EU3 et «Droit pénal général» N° Lexbase : E1553GAR) [6].

En l’espèce, un employé d’hôtel avait déclaré à son directeur avoir été victime d’une agression sexuelle commise par un client dans la chambre qu’il occupait. Rapidement, les services de police avaient arrêté l’agresseur qui se trouvait en état d’ivresse et l’avaient placé en garde à vue. Cette dernière avait alors débuté à l’heure de l’interpellation, soit le soir à 22h22. Or, l’OPJ avait décidé de différer la notification des droits à 2h45 du matin, l’intéressé ayant été placé dans l’intervalle en cellule de dégrisement (il s’était d’ailleurs livré, à cette occasion, à une exhibition sexuelle). Il avait finalement été reconnu coupable des deux infractions précitées.

21. Le prévenu avait alors formé un pourvoi en cassation. L’un de ses moyens nous intéressait plus particulièrement ici. Il reprochait en effet aux juges du fond de ne pas avoir statué sur l’exception de nullité qu’il soulevait. Selon lui, en effet, ses droits de gardé à vue lui avaient été notifiés alors qu’il était encore en état d’ébriété. Il se considérait ainsi, à 2h45 du matin, comme encore sous l’emprise de l’alcool et qu’en conséquence la notification de ses droits était intervenue trop tôt. Or, cette exception de nullité avait été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux au motif que les mentions du procès-verbal de notification permettaient, semble-t-il, de s’assurer qu’il avait retrouvé sa lucidité à ce moment-là et qu’il était en état de comprendre ses droits. La Cour de cassation rejette alors le moyen en question. Elle confirme le fait qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a justifié sa décision.

22. Rappelons que l’état d’ébriété est une circonstance de nature à légitimer le retard dans la notification des droits (Ch. Mauro, Garde à vue : Rép. Pénal Dalloz, 2014, n° 102). Pour les juges, en effet, il s’agit d’une «circonstance insurmontable» empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.466, F-D N° Lexbase : A7996NDI. - Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 15-86.619, F-P+B N° Lexbase : A3690SPD ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4376EUM). Or, dans notre hypothèse, la notification avait pu avoir lieu à 2h45 du matin, car l’officier de police judiciaire avait bien constaté «de visu et par un questionnement simple» que l’intéressé avait retrouvé sa lucidité et pouvait, par conséquent, se voir notifier la mesure le concernant.

II - Durée de la garde à vue

23. Le délai d’une garde à vue est de 24 heures, que nous soyons en présence d’une enquête de flagrance (C. proc. pén., art. 63, II, al. 1° N° Lexbase : L3154I39) ou une enquête préliminaire (C. proc. pén., art. 77 N° Lexbase : L5572I3R). La nature de l’infraction importe peu.

24. Cette durée peut cependant être prolongée. C’est ainsi que, selon l’article 63, II, alinéa 2 du code, en droit commun, si le gardé à vue est un majeur une seule prolongation de 24 heures de plus est possible. Il en va ainsi «sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2». Notons que l'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, «à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable».

25. Une décision récente attire l’attention en la matière (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-80.880, F-D N° Lexbase : A4533WWS). Pour rejeter le moyen de la nullité de la prolongation de garde à vue, tiré du caractère alternatif de la motivation de l’absence de présentation préalable au procureur de la République, les juges de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avaient retenu qu’il résultait de la procédure que le magistrat du parquet ayant autorisé la prolongation de la garde à vue relevait dans le corps de l’autorisation de prolongation que de nombreuses investigations demeuraient à effectuer compte tenu de l’ampleur du dossier et qu’un défèrement était envisagé. La chambre de l’instruction en avait alors déduit qu’en prévoyant ainsi l’absence de présentation à titre exceptionnel pour la «charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête», le magistrat avait suffisamment justifié pour l’un ou l’autre, voire pour ces deux motifs, l’absence de présentation préalable de la personne en garde en vue, sans qu’il ait été nécessaire de justifier plus avant son manque de disponibilité en raison de la permanence qu’il devait assurer, ainsi que le manque de disponibilité des services d’enquête à raison des investigations à mener dans un dossier d’ampleur. Dès lors, pour la Cour de cassation, cette décision, reposant sur son «appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée», était parfaitement justifiée.

26. Signalons également un arrêt récent ayant précisé qu’une telle prolongation ne peut être décidée par une magistrate intérimaire, non membre du corps judiciaire, désignée sur le fondement de l’article 56 du décret du 22 août 1928 modifié (permettant la désignation, pour pourvoir des emplois vacants de magistrats dans les juridictions d’outre-mer, d’intérimaires n’appartenant pas au corps judiciaire), qui a été abrogé par le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (N° Lexbase : L7828BGZ) (Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.237, F-P+B N° Lexbase : A1542XLP).

En l’occurrence, la chambre de l’instruction en avait déduit qu’en raison de cette abrogation, la désignation, pour exercer les fonctions de procureur de la République à Mata-Uta (île de Wallis), à compter du 1er janvier 2016, d’une telle magistrate intérimaire était dénuée de base légale, et qu’il en résultait que les actes qu’elle avait accomplis étaient inexistants, ce qui devait conduite à l’annulation, notamment, de la prolongation de la garde à vue de l’intéressé et de son audition réalisée par les enquêteurs pendant cette prolongation.

27. Sans surprise, la Cour de cassation ne remet pas en cause cette solution de bon sens. En effet, «l’abrogation d’un texte ou d’une disposition ayant procédé à l’abrogation ou à la modification d’un texte ou d’une disposition antérieur n’est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale ; une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l’autorité compétente le prévoit expressément». Ainsi, il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d’abroger une disposition qui n’avait elle-même pas eu d’autre objet que d’abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l’autorité compétente est de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale. Or, tel n’était pas le cas ici.

28. Par ailleurs, rappelons que pour l’article 803-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9884I3H) : «Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt». Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, l’article 803-3 prend soin de préciser qu’«en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté». Il incombe par conséquent à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en œuvre de cette mesure dérogatoire. C’est ce que rappelle une décision de la Chambre criminelle du 13 juin 2018 (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940, FS-P+B N° Lexbase : A3308XRX ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2009EUX) [7].

29. En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, mais aussi de l’article 593 du code, la cour d’appel de Paris avait énoncé qu’il avait été mis fin à la garde à vue d’un individu le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n’avait été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11h15, soit avant expiration du délai de 24 heures, au magistrat du Parquet qui lui avait notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre. Les magistrats ajoutaient que de la sorte l’intéressé n’était plus sous une mesure de contrainte après la 20ème heure. Or, cette solution n’est pas partagée par la Cour de cassation qui estime qu’en se prononçant ainsi, sans déterminer le circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en œuvre de la mesure de rétention, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision.

30. Pour finir, observons que l’état du droit régissant la prolongation de garde à vue pourrait connaître des évolutions dans les prochains mois. En effet, un projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été présenté au Conseil des ministres du 20 avril 2018 par Mme Belloubet, Garde des sceaux. Or, ce texte, qui a notamment pour ambition la simplification et le renforcement de l’efficacité de la procédure pénale, prévoit, par son article 31, deux nouveautés intéressant la prolongation de la garde à vue (pour une autre évolution, V. infra, n° 44).

31. D’une part, l’article consacre les décisions de justice autorisant la prolongation de la mesure de garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables. Cette jurisprudence serait alors légalisée. L'idée serait de préciser que la garde à vue peut être prolongée aux seules fins de garantir la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire dans les tribunaux ne disposant pas de «petits dépôts» (autrement dit dans toutes les juridictions à l'exception de Paris, Bobigny et Créteil).

32. D’autre part, afin d'alléger le formalisme de la prolongation de la garde à vue, le même article 31 du projet de loi cherche à rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue. La nature de l’infraction importerait ici peu.

B - Procédures spéciales

[…]

III - Droits du gardé à vue

33. Aux termes de l’article 63-2 du Code de procédure pénale : «I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays». Ce droit doit être rapidement exercé. En effet, «Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande».

34. Ce principe n’est cependant pas sans limite. En effet, selon le même article : «Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne». Ce report donne parfois lieu à de la jurisprudence notable.

35. Citons, à titre d’exemple, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 octobre 2017 (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.872, F-P+B N° Lexbase : A8110WXN ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4308EU4). En l’espèce, l’avocat d’un mis en examen avait déposé une requête en nullité prise de l’irrégularité de la mesure de garde à vue. Il invoquait ainsi la tardiveté de la requête de l’officier de police judiciaire au procureur de la République tendant à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressé que son frère soit informé de son placement en garde à vue en application de l’article précité.

36. Or, pour la Haute juridiction, l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant écarté ce moyen échappe à la censure (même s’il s’était prononcé à tort sur le fondement de l’article 63-2 dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 N° Lexbase : L4202K87). La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en effet en mesure de s’assurer que l’OPJ s’était en l’occurrence référé au procureur de la République moins d’une heure quinze après le placement en garde à vue de l’intéressé, et que ce magistrat, ayant pris sa décision à la suite, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois heures prévu au 3ème alinéa de l’article 63-2, il avait été satisfait aux dispositions de ce texte dans sa version alors applicable.

B - Examen par un médecin

[…]

37. Selon l’article 63-4-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L4968K8I), du code : «La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes».

38. Encore faut-il cependant, pour que cet article s’applique, être en présence d’une véritable audition. Une décision récente le rappelle (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B N° Lexbase : A6728XC8) [8].

En l’espèce, lors d’une perquisition effectuée au domicile du demandeur, placé en garde à vue, celui-ci, qui avait déclaré l’assistance d’un avocat, s’était vu présenter des téléphones portables qu’il avait dit ne plus utiliser, ainsi qu’une clé de contact de véhicule qu’il avait identifiée comme étant celle d’une voiture ne lui appartenant, qu’il avait reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence. Pour écarter le moyen de nullité, les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris énonçaient notamment qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé des lors qu’il avait été informé du droit de se taire, que les objets saisis ne lui avaient été présentés qu’en vue d’une reconnaissance et que les réponses qu’il avait faites ne pouvaient être considérées comme auto-incriminatoires. Or, pour la Cour de cassation, cette décision est justifiée dès lors que la chambre de l’instruction s’est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations du requérant et en a déduit qu’elles n’avaient pas le caractère d’une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, mais répondaient aux prescriptions de l’article 54 dernier alinéa du même code.

39. Par ailleurs, rappelons que des particularités légales existent concernant le mineur placé en garde à vue. En effet, selon l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) : «dès le début de garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue […]». L’assistance du mineur en garde à vue par un avocat est donc devenue obligatoire. Une décision de la Chambre criminelle du 20 décembre 2017 le rappelle (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B N° Lexbase : A0735W94 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E1771EU7) [9].

40. En l’occurrence, un mineur avait révélé avoir été victime d’une agression sexuelle, d’une tentative de viol et d’un viol commis par un autre garçon, mineur au moment des faits. Ce dernier avait donc été placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8h05. A 8h15, l’avocat de permanence était avisé de ce placement par un message vocal laissé sur son répondeur téléphonique. A 8h35, le Parquet était à son tour informé. Le gardé à vue était finalement auditionné une première fois, de 10h15 à 11h20, en l’absence de son avocat. Ce dernier avait toutefois pu prévenir les enquêteurs qu’«il passerait voir son client» dans l’après-midi. Un entretien avait ainsi eu lieu entre les deux protagonistes de 15h40 à 16h. Or, après cela, de 16h à 17h05, le mineur avait été une nouvelle fois entendu sur les faits sans l’assistance de son avocat avant d’être mis en examen le lendemain.

41. L’intéressé avait, par l’intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue. Cependant, la chambre de l’instruction avait écarté le moyen de nullité invoqué, au motif que l’avocat, avisé de la mesure dont le mineur faisait l’objet dix minutes après le début de celle-ci, avait pu faire connaître aux enquêteurs le moment auquel il se présenterait à leur service et avait pu effectivement s’entretenir, lors de sa venue, avec son client. Un pourvoi en cassation avait alors été formé.

42. La décision de la Cour de cassation est à l’origine de plusieurs précisions utiles. D’une part, elle constate qu’en raison du renvoi opéré par l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945 précité à l’article 63-4-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les enquêteurs pouvaient procéder deux heures après le début de la garde à vue, à une première audition du mineur sans l’assistance de son avocat qui avait été avisé. D’autre part, et surtout, elle estime que la chambre de l’instruction aurait dû constater que la seconde audition était irrégulière au motif qu’il n’apparaissait pas au procès-verbal de la garde à vue que «l’avocat qui s’était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l’horaire de la seconde audition». Dès lors, la Haute juridiction annule cette seconde audition et étend les effets de cette annulation aux actes dont elle était le support nécessaire.