[A la une] Accusations de viol visant Richard Berry : vif débat autour du classement sans suite de la procédure

Lecture: 6 min

N2499BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Vantighem

Le 21 Septembre 2022

C’est assez rare pour être souligné : mercredi 31 août, une décision de justice est parvenue à satisfaire toutes les parties en présence. Celle qui accusait et celle qui défendait. En l’espèce, celle qui défendait l’acteur Richard Berry visé, depuis janvier 2021, par des accusations de viols portées par sa fille, Coline, lorsque celle-ci était enfant. La décision en question est un classement sans suite de toute la procédure notifiée par le parquet de Paris, mercredi, pour cause de prescription de l’action publique. Qu’elle satisfasse la défense de Richard Berry embourbé dans cette histoire d’inceste depuis dix-huit mois, cela tombe sous le sens ! Mais qu’elle soit saluée par la défense de Coline Berry, c’est beaucoup plus surprenant….

Et pourtant, Patrick Klugman, l’avocat de Coline Berry n’y est pas allé par quatre chemins pour commenter ce classement. « Coline Berry a dénoncé les faits effroyables qu’elle a subis dans son environnement familial pendant une grande partie de sa jeunesse, en sachant parfaitement qu’ils étaient prescrits. Je salue la décision du parquet, qui après une enquête longue et minutieuse, prend acte de la prescription et les estime ainsi suffisamment caractérisés et donc vraisemblables. Personne ne pourra plus dire que Coline Berry est une menteuse, mais simplement que les faits ne peuvent plus être poursuivis. C’est la seule chose que nous demandions », a-t-il indiqué.

« Suffisamment caractérisés » ? « Vraisemblables » ? Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Jusqu’en janvier 2021. À l’époque, Coline Berry dépose une plainte à Paris contre son père, Richard, pour des faits de « viols par ascendant ». Elle explique que son père a abusé d’elle lorsqu’elle était âgée de six à dix ans. Soit entre 1982 et 1986. À l’époque, le comédien était en couple avec Jeane Manson, une chanteuse américaine. Dans sa plainte, puis dans les colonnes du Monde quelques jours plus tard, et sur les ondes de BFM, Coline Berry expliquait alors que son père l’avait forcée à avoir des relations sexuelles, notamment le week-end, sous couvert d’un sordide jeu baptisé « le jeu de l’orchestre ». À l’époque, Richard Berry a démenti via un simple communiqué diffusé sur les réseaux sociaux avant de se résoudre à ne plus accorder la moindre expression publique. Et surtout avant d’être entendu, en audition libre, sur le sujet par la brigade de protection des mineurs, le 14 juin.

Derrière l’affaire, une circulaire du ministère de la Justice

Nous en étions donc là, mercredi 31 août, quand le parquet a finalement confirmé que l’enquête était classée sans suite pour cause de prescription de l’action publique. Assez logique pour des faits remontant aux années 1980, c’est-à-dire à quatre décennies. Mais alors, pourquoi Patrick Klugman considère-t-il que les faits dénoncés par sa cliente sont « suffisamment caractérisés » ou « vraisemblables » ? Sans manquer au passage d’ulcérer Hervé Témime, l’avocat de Richard Berry : « Contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, rien ne permet de dire que les faits sont établis. Le parquet ne l’a pas dit et n’avait d’ailleurs pas à le dire… »

Mais alors, qui a raison ? Personne et tout le monde… Dans les faits, le parquet de Paris a classé sans suite pour prescription de l’action publique, estimant donc que « le délai fixé par la loi pour pouvoir juger les faits était dépassé ». Sans prendre position, donc, d’un côté ou de l’autre. Mais le parquet aurait pu indiquer un autre motif de classement. Il aurait pu estimer que l’infraction dénoncée par Coline Berry était « insuffisamment caractérisée », voire qu’elle était « absente ». Mais il ne l’a pas fait…

En réalité, le parquet n’a fait que suivre les directives de son ministère de tutelle. Dans cette histoire, le parquet de Paris s’est appuyé sur une circulaire rédigée et diffusée par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le 26 février 2021. Celle-ci précise justement les contours des motifs de classement sans suite des procédures dans une période de libération de la parole des femmes contre les violences sexistes et sexuelles. Que dit cette circulaire exactement ? En cas de classement sans suite, « le motif de la prescription doit être coché uniquement […] lorsque les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction mais que le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger est dépassé ». Comme si cela manquait de clarté, la garde des sceaux a tenu à souligner dans sa circulaire les mots « constituent bien une infraction ».

« Un peu limite » et « fort de café ! »

Autrement dit : si le parquet a classé pour prescription, c’est bien que « les faits dénoncés constituaient une infraction ». Sauf qu’il faut modérer cette affirmation un peu péremptoire… « Sur des faits aussi anciens, on sait bien que la prescription est acquise dès le dépôt de la plainte, décrypte un fin connaisseur de la procédure judiciaire. Dans ce cas-là, il y a bien une enquête. Mais elle est sans doute moins précise et minutieuse que s’il y avait un vrai risque que cela aboutisse à un procès… De là à conclure que les faits sont caractérisés, c’est donc un peu limite… »

D’autant plus que cette conclusion tirée par Patrick Klugman, l’avocat de Coline Berry, ne laisse pas vraiment la place au contradictoire, si cher aux avocats de la défense. « Dire que c’est établi sans pouvoir se défendre par exemple lors d’un procès, c’est un peu fort de café ! », s’étrangle l’un d’entre eux. En définitive, on pourrait résumer la situation en trois points clairs : la procédure a été classée parce que les faits sont prescrits ; cela ne veut pas dire que les faits n’ont jamais eu lieu ; mais cela ne veut pas dire que l’enquête a permis de les démontrer avec certitude….

Le débat va se poursuivre à Riom

Quoi qu’il en soit, le débat ne devrait pas s’arrêter là. Car il y a une affaire dans l’affaire. Pour avoir porté ses accusations contre son père, Coline Berry a été poursuivie en diffamation. Et le 14 avril dernier, le tribunal judiciaire d’Aurillac (Cantal) l’a condamnée à 2 000 euros d’amende et à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à Jeane Manson, l’ex-compagne de Richard Berry, éclaboussée par toute cette affaire.

La fille du comédien a fait appel de cette décision. Un nouveau procès doit se tenir le 9 novembre devant la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme). Fort de ce classement sans suite et de son analyse, Patrick Klugman attend ça avec impatience. « Coline Berry a trouvé en face d’elle un système remarquablement puissant, orchestré par son père, pour l’interdire de parole. Ce système a même fait de Coline Berry, victime, une personne condamnée pour avoir dénoncé ce qu’elle a vécu. Nous attendons désormais que la cour de Riom rétablisse l’honneur et de la dignité de Coline Berry qui ont été bafoués par la procédure bâillon. »

| Pour aller plus loin : V. Vantighem, Trois questions pour comprendre la condamnation de Coline Berry pour diffamation, Lexbase Pénal, avril 2022 N° Lexbase : N1292BZU. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482499

[Brèves] Départ du délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 459683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9162799

Lecture: 2 min

N2319BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2022

► Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée.

Principe. Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application de l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3457AER ou de l'article L. 112-8 du Code de la voirie routière N° Lexbase : L8829AEQ, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.

Rappel. Est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12.236, FS-P+B N° Lexbase : A8847WCN).

Faits. Par une délibération du 2 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Luttange (Moselle) a approuvé l'échange de la parcelle n° 78 section 34, appartenant à M. C., avec les parcelles n° 23 section 37 et n° 45 section 42, correspondant, respectivement, à un chemin rural et à une voie communale et a autorisé le maire à signer l'acte d'échange. La requérante, qui est propriétaire d'un bois desservi par ce chemin rural et cette voie communale, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération et d'en constater l'inexistence, ce qu’il a fait (TA Strasbourg, 27 septembre 2019, n° 1803479 N° Lexbase : A4625Z8S), ce jugement ayant ensuite été annulé en appel (CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 N° Lexbase : A16517Z8).

Décision CE. La cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération litigieuse, qui procédait à l'aliénation, par le biais d'un échange, d'une parcelle supportant un chemin rural, ne pouvait courir à l'égard de l’intéressée, propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'à compter de la date à laquelle cette délibération lui avait été notifiée.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482319

[Brèves] Action en bornage judiciaire : la présence d’une borne (unique) rend-elle l’action irrecevable ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-17.217, F-D N° Lexbase : A51428AP

Lecture: 1 min

N2329BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Septembre 2022

► La présence d'une seule borne ne rend plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résulte que la demande de bornage judiciaire est recevable.

En l’espèce, la propriétaire de parcelles avait assigné en bornage judiciaire les propriétaires des parcelles contiguës cadastrées.

Pour déclarer l'action en bornage judiciaire irrecevable, la cour d’appel d’Orléans avait retenu que, lors des opérations d'expertise, une borne avait été retrouvée entre les parcelles, puis constaté qu'elle était située, selon un plan apporté par les défendeurs, à un angle quasiment droit et que le trajet des lignes séparatives situées d'un côté comme de l'autre à partir de cette borne était dépourvu d'ambiguïté, ce dont elle déduisait une présomption d'existence d'un bornage antérieur, que la requérante n'avait pas renversée en démontrant que les bornes avaient été mal placées ou que les propriétaires concernés n'avaient pas donné leur accord (CA Orléans, 24 mars 2021, n° 20/02212 N° Lexbase : A24824MU).

La décision est censurée au visa de l'article 646 du Code civil N° Lexbase : L3247ABU, aux termes duquel « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

Aussi, en l’espèce, selon la Haute juridiction, la présence d'une seule borne ne rendait plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résultait que la demande de bornage judiciaire était recevable.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482329

[Brèves] Régularisation d’un vice entachant un arrêté de DUP via une nouvelle consultation de l'autorité environnementale : pas de nouvelle enquête publique en l’absence de vices de l'étude d'impact

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 juillet 2022, n° 437634, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A46698CW

Lecture: 4 min

N2504BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2022

► En cas de régularisation d’un vice entachant un arrêté de déclaration d’utilité publique via une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, le préfet n’a pas l’obligation de déclencher une nouvelle enquête publique en l’absence de vices de l'étude d'impact affectant la légalité de la DUP, une simple consultation du public selon la modalité retenue suffisant à la régularisation.

Faits. Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux portant sur la nouvelle section de la liaison intercantonale d'évitement nord (LIEN) entre l'A750 à Bel Air et la RD986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc et a approuvé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d'urbanisme des communes de Grabels et des Matelles avec ce projet d'aménagement.

Par une décision du 9 juillet 2021 (CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juillet 2021, n° 437634, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A63954YI), le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Grabels, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2019 (CAA Marseille, 1re ch., 14 novembre 2019, n° 19MA01987 N° Lexbase : A8920ZZE) qui avait rejeté la demande d'annulation présentée par la commune contre cet arrêté (lire P. Tifine, Création prétorienne d’une procédure de régularisation de la déclaration d’utilité emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, in Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021, Lexbase Public, n° 640 N° Lexbase : N8876BYE).

Principe. Aux termes de la décision avant dire droit du Conseil d'État du 9 juillet 2021, il incombait au préfet de l'Hérault, dans l'hypothèse où le nouvel avis différerait substantiellement de l'avis initial, d'organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.

Ainsi, dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et, le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n'imposaient pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique.

Décision. Le préfet de l'Hérault, qui a estimé que le nouvel avis ne différait pas substantiellement de celui qui avait été initialement émis et qu'en tout état de cause cet avis ne révélait pas d'insuffisance substantielle de l'étude d'impact, a décidé de le soumettre, accompagné notamment du premier avis du 11 juin 2014, d'une note de présentation et de la réponse du département de l'Hérault en date du 22 septembre 2021, à une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8061K9G, laquelle s'est déroulée du 31 janvier au 2 mars 2022.

Si contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le nouvel avis de l'autorité environnementale différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le nouvel avis révélerait d'autres vices de l'étude d'impact de nature à justifier, à titre de régularisation, l'organisation d'une enquête publique complémentaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû organiser, en l'espèce, une nouvelle enquête publique (voir CE, 5°-6° ch. réunies, 22 mars 2018, n° 415852, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5734XHT : « Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique »).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482504

[Brèves] Fin de la contribution à l’audiovisuel public : ça change quoi pour vous ?

Lecture: 1 min

N2447BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Septembre 2022

► C’est fait ! La loi de finances rectificative pour 2022 (loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK), publiée au Journal officiel du 17 août 2022 a acté la suppression de la contribution à l’audiovisuel public.

Quelles sont les conséquences de cette suppression pour le contribuable ?

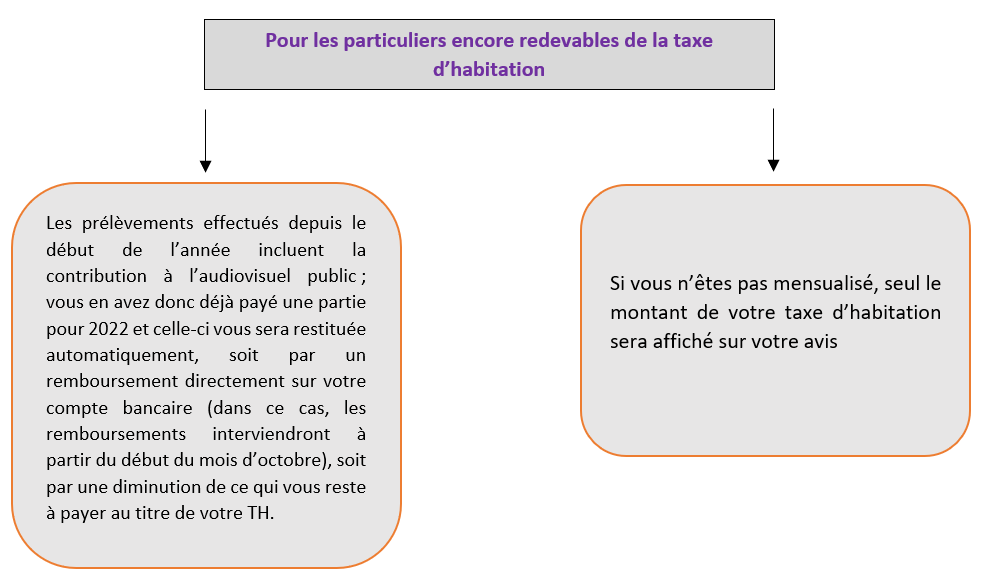

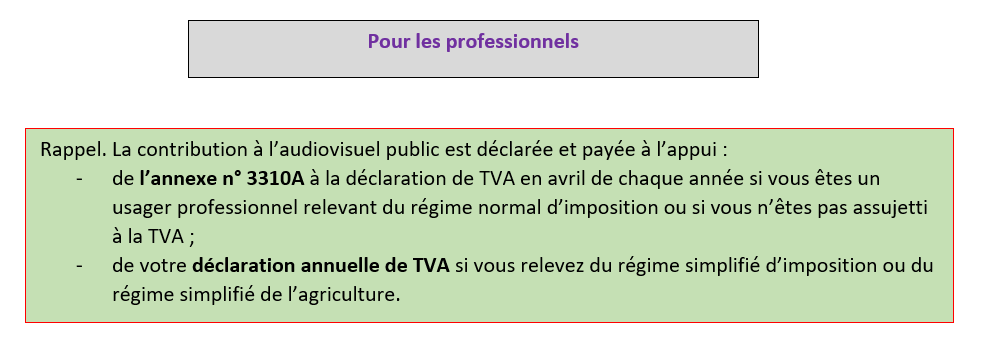

La situation diffère selon le public :

- particuliers : exonérés ou pas de taxe d’habitation/mensualisé ou non ;

- professionnels.

Si la contribution à l’audiovisuel public a déjà été payée en 2022, le montant payé cette année sera remboursé automatiquement :

- le remboursement automatique par virement des sommes acquittées au titre de la CAP 2022 sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022 ;

- en cas de paiement partiel de la CAP 2022, seul le montant effectivement acquitté sera remboursé.

Si la CAP a été déclarée mais pas payée, aucun remboursement ne sera réalisé.

Si la CAP n’a été ni déclarée ni payée, aucun remboursement ne sera réalisé.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482447

[Brèves] Contrats d’apprentissage : nouvelle modification des modalités de fixation des niveaux de prise en charge

Réf. : Décret n° 2022-1194, du 30 août 2022, relatif à la détermination et à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage N° Lexbase : L8952MDW

Lecture: 2 min

N2502BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lisa Poinsot

Le 13 Septembre 2022

► Par décret n° 2022-1194, du 30 août 2022, publié au Journal officiel le 31 août 2022, l’État décide des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, notamment lorsque France compétences révise ses recommandations.

Contexte juridique. Selon la loi du 5 septembre 2018, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel N° Lexbase : L9567LLW, les branches professionnelles sont invitées à déterminer les nouveaux montants de financement des contrats d’apprentissages. France compétences a dès lors assuré la régulation de cette prérogative en s’assurant de la prise en compte de la réalité des coûts de formation observés dans les centres de formation d’apprentis dans les propositions des branches professionnelles.

Que prévoit ce décret ?

Le décret n° 2022-1194, du 30 août 2022, prévoit qu’en cas de révision de ses recommandations par France compétences, cette dernière invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations dans un délai d’un mois.

Ce décret précise, qu’en l’absence de fixation des niveaux de prise en charge par la commission paritaire nationale de l’emploi ou par la commission paritaire de la branche considérée, prise en compte des recommandations par la commission paritaire nationale de l’emploi ou par la commission paritaire de la branche considérée ou à défaut, de prise en compte des recommandations de France compétences par ces commissions, un arrêté prend le soin de déterminer le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage et de fixer la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’applique ces nouveaux niveaux de prise en charge.

Comment l’appliquer ?

L’arrêté du 31 août 2022, fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage N° Lexbase : L9338MD9, détermine ces niveaux qui sont applicables aux contrats d’apprentissage signés à compter du 1er septembre 2022.

Selon le communiqué du ministère du Travail publié le 31 août 2022, des corrections doivent être, par la suite, effectuées sur 275 des 3 289 certifications, de sorte que les niveaux de prise en charge attachés à ces certifications entreront en vigueur au mois d’octobre.

Par ailleurs, un autre arrêté du 31 août 2022 N° Lexbase : L9292MDI fixe les niveaux d’amorçage des contrats d’apprentissage. Autrement dit, il détermine, à compter du 1er septembre 2022, la base forfaitaire en euros en fonction du niveau de la certification professionnelle, indépendamment de la branche d’entreprise. L’OPCO verse aux centres de formation d’apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté, jusqu’à la nouvelle détermination du niveau de prise en charge. Dès lors, il faudra procéder à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:482502