[Brèves] Accident du travail chez un particulier employeur : la faute inexcusable peut être reconnue !

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-11.935, FS-P (N° Lexbase : A65554N4)

Lecture: 3 min

N7152BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Laïla Bedja

Le 14 Avril 2021

► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Les faits et procédure. Une salariée, employée en qualité d’employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d’un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable

Pourvoi de l’employeur. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable. Selon lui, la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute autre cause justificative. Ainsi, pour retenir la faute inexcusable, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d’une exceptionnelle gravité, à l’origine de l’accident du travail dont l’employée a été victime, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision.

La définition de la faute inexcusable appliquée au particulier employeur

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont pu relever que :

- les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé ;

- l’employeur, propriétaire de la résidence, ne pouvait pas ignorer l’état de la rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois, mais dont la vétusté est certaine.

Elle a pu donc en déduire que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour condamner l’accès à ce balcon ou en en interdisant l’accès à l’employée ou en la mettant en garde sur la dangerosité du lieu.

|

À retenir : la Cour de cassation hisse le particulier employeur au même rang que l’employeur professionnel et adopte le même critère d’appréciation de la faute inexcusable. Une définition commune de la faute inexcusable est retenue : le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard de l’employé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477152

[Questions/Réponses] Accident survenu sur le lieu de télétravail : quelles sont les règles ?

Lecture: 11 min

N7214BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Bougenaux, Avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Fayan-Roux-Bontoux et associés

Le 14 Avril 2021

- Quelle est la définition du télétravail ?

Le télétravail est régi par les articles L. 1222-9 (N° Lexbase : L0292LMR) à L. 1222-11 du Code du travail ainsi que par l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (N° Lexbase : L0119KIA).

Définition du télétravail : le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur est, quant à lui, défini comme « toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. »

Le télétravail vise donc des tâches qui auraient pu être exécutées dans les locaux de l'entreprise. Sont donc exclus de cette définition, les salariés dits nomades (commerciaux par exemple)

Le télétravail peut s’exercer dans différents lieux :

- au domicile du salarié ;

- en centre de coworking ou ailleurs.

La fréquence du télétravail peut varier, et peut aussi bien constituer un mode d’organisation habituel ou n’être qu’occasionnel.

- Quelle est l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre du télétravail ?

L’employeur demeure tenu d’une obligation de sécurité légale envers le télétravailleur, comme envers tout autre salarié :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY)

Au titre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit s'assurer, par exemple, de la conformité du domicile du salarié à l'exercice du télétravail, notamment ses installations électriques.

Cela est néanmoins difficile si le lieu du télétravail n'est pas fixé précisément et en raison du respect de la vie privée du salarié.

En pratique, les entreprises ont le plus souvent recours à une simple attestation de conformité remplie par le salarié.

Le télétravail peut aussi être une source d'isolement du travailleur et donc de risques psycho-sociaux.

Il convient donc de mettre en place des outils de vigilance sur le sujet, tels que, par exemple, l'entretien annuel spécifique au télétravail.

Au titre de l’obligation de sécurité, le salarié victime d’un accident sur le lieu du télétravail pourrait rechercher la faute inexcusable de son employeur.

Cette obligation de sécurité doit être considérée lors de la mise en place du télétravail dans le cadre :

- de l’accord collectif ;

- ou de la charte.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, il peut être mis en place directement entre l’employeur et le salarié :

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. »

Article L. 1222-9 du Code du travail

Il est conseillé de formaliser la mise en place du télétravail par accord collectif ou charte ou par un écrit avec le salarié.

Cela permet d’évoquer les conditions du télétravail.

Également en cas de circonstances exceptionnelles (telles que pandémie…), le télétravail peut être imposé par l’employeur :

« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

Article L. 1222-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8103LG9)

Les écrits permettent d’encadrer la mise en place du télétravail et doit servir d’occasion pour prévenir les risques liés au télétravail.

- Quel est le cadre légal de l’accident survenu sur le lieu du télétravail ?

Un tel mode d’organisation ne limite pas les accidents du travail.

Un salarié victime d’un accident au temps de travail et sur les lieux de télétravail doit-il être considéré comme victime d’un accident du travail ?

Il convient en premier lieu de revenir à la notion d’accident du travail telle que définie par le Code de la Sécurité sociale :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD)

L’accident du travail est donc constitué :

- d’un fait accidentel ;

- ayant entrainé une lésion ;

- sur le lieu de travail ;

- au temps de travail.

Le Code du travail prévoit, quant à lui, expressément le cas de l’accident survenu pendant une période de télétravail à l’article L. 1222-9 :

« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. »

Deux points pour que le salarié bénéficie de la présomption d’accident du travail en situation de télétravail :

- un accident survenu sur le lieu de réalisation du télétravail ;

- un accident survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle.

La notion de temps de travail, évoquée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale n’est pas retenue pour que le salarié bénéficie de la présomption d’accident de travail pour l’accident survenu durant le télétravail.

Ainsi les quatre éléments de l’accident de télétravail sont les suivants :

- un accident ;

- ayant entrainé une lésion ;

- sur le lieu du télétravail ;

- pendant l’exercice de l’activité professionnelle.

Ce n’est donc pas parce que le salarié se situe dans le temps de travail qu’il doit être considéré comme exerçant son activité professionnelle et donc bénéficier de la présomption d’accident du travail.

Cela est lié à la plus grande porosité entre la vie professionnelle et la vie privée dans le cadre de l’exercice du travail en situation de télétravail.

Le salarié doit alors indiquer que l’accident est survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle.

- Comment réagir face à un accident survenu sur un lieu de télétravail ?

Les situations d’accident à l’occasion du télétravail peuvent conduire à des confusions.

En effet, l’accident survenu dans ce cadre se déroule généralement sans témoin et donne lieu à des situations pour le moins ambiguës :

- que faire en effet face à un salarié qui s’est ébouillanté avec son thé ?

- que faire avec un salarié tombé dans les escaliers ?

Il convient alors de rappeler que l’employeur n’a pas à être juge de la réalité de l’accident du travail.

S’il est informé de la survenance d’un accident ou si le salarié prétend avoir été victime d’un accident du travail, l’employeur doit établir une déclaration d’accident du travail dans les 48 heures :

« La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 (N° Lexbase : L5285AD4) doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. »

Article R. 441-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0580LQK)

À défaut, la CPAM peut demander à l’employeur le remboursement de la totalité des dépenses occasionnées par l’accident (CSS, art. L. 471-1 N° Lexbase : L0610LCL). L’employeur s’expose également à des pénalités financières.

La seule possibilité pour l’employeur de contester est d’assortir la déclaration d’accident du travail de réserves motivées, afin d’imposer à la CPAM de diligenter une instruction contradictoire et d’éviter une notification de prise en charge d’emblée.

- Faut-il établir une lettre de réserve ?

En cas de doute sur la réalité d’un accident du travail, il est nécessaire d’assortir la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves.

Ce courrier peut être adressé en même temps que la déclaration d’accident du travail ou dans un délai de 10 jours à compter de la déclaration du travail (et non de la date de l’accident) :

« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »

Article R. 441-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0570LQ8)

Pour être considéré comme motivée, il convient de remettre en question la réalité de l’accident du travail.

À titre d’exemple, la responsabilité du salarié dans la survenance de l’accident ne permet pas de remettre en cause la réalité d’un accident.

La lettre de réserves peut être adressée en même temps que la déclaration d’accident du travail ou dans un délai de 10 jours par lettre recommandé avec accusé de réception afin de conserver la preuve de la réception de ladite lettre par la CPAM.

- Comment prévenir les accidents survenus au lieu du télétravail ?

La phase de mise en place du télétravail est déterminante pour limiter les accidents.

En cas de mise en place par accord collectif, il est nécessaire de préciser :

- les conditions de passage en télétravail ;

- les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

- les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

- les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.

| D’une manière générale il est conseillé de mettre en place le télétravail par accord collectif ou charte et d’être vigilant sur les points suivants :

Il est nécessaire de mettre à jour du document unique d’évaluation des risques afin de tenir compte des risques spécifiques liés à l’exercice du travail en situation de télétravail. Attention aux assurances de la société : vérifier qu’elles couvrent les risques liés au télétravail. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477214

[Brèves] « Demander justice » : la condamnation de la société à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB confirmée en appel

Réf. : CA Paris, 8 avril 2021, n° 20/02866 (N° Lexbase : A87734NA)

Lecture: 3 min

N7218BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 14 Avril 2021

► La cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la société « Demander Justice » à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB (Conseil national des barreaux) dans une décision du 8 avril 2021.

Procédure. La société « Demander justice » exploite des sites Internet mettant à la disposition de clients des formulaires types de mise en demeure et permettant de saisir sans avocat certaines juridictions devant lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la cour d'appel de Paris avait condamné sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard la société à faire disparaitre de son site dans le mois de la signification de cet arrêt les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul et lui avait fait interdiction d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français, un mois après la signification de cette décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, donc sans limitation de délai. Le CNB avait fait assigner la société devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 1 380 000 euros et pour obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 29 janvier 2020 (TJ Paris, 29 janvier 2020, n° 19/82171 N° Lexbase : A75333EQ ; lire M. Le Guerroué, Lexbase Avocats, mars 2020 N° Lexbase : N2242BYP), le JEX a effectivement condamné la société à payer la somme de 500 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période 14 mars au 6 novembre 2019 et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte. La société demande l’infirmation de cette décision.

- Sur l'injonction interdisant d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français

La cour d'appel de Paris retient que l'examen des différentes photographies communiquées ne permet pas de différencier sur un écran de consultation le gris très clair de la couleur blanche, de sorte que c'est avec exactitude que le premier juge a retenu que le risque de confusion, à l'œil nu, avec les couleurs du drapeau français, objet de l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 novembre 2018 avait persisté.

- Sur l'injonction relative au taux de réussite

La cour adopte également les motifs du premier juge sur ce point lequel, pour dire que l'injonction de supprimer l'annonce d'un taux de succès à 82 % ou d'insérer les modalités de son calcul sur le site au plus tard le 13 mars 2019 n'avait pas été respectée, a relevé que le constat du 5 août 2019 mentionnait qu'en cliquant sur la mention « 82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012 », l'accès à cette information était rendu particulièrement aléatoire puisque le curseur, généralement constitué d'une flèche ou d'une main donnant accès à un lien hypertexte, se transformait en l'espèce, lorsqu'il était positionné sur la phrase en question en une simple barre verticale assortie de deux petits traits horizontaux, ce qui donnait à penser à l'internaute qu'aucune information n'est accessible par ce biais. La succession de plusieurs manipulations pour accéder ce mode de calcul démontre que l'injonction n’a pas été respectée.

La cour d’appel confirme le jugement litigieux et condamne la société à payer au Conseil national des barreaux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0421ITR).

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les sanctions pour contravention au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36323RX). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477218

[Brèves] Précisions sur le contenu de l’offre de crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-25.236, FS-P (N° Lexbase : A12244PZ)

Lecture: 5 min

N7196BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 14 Avril 2021

► Le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

Selon l’article R. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9730LBY), l’encadré placé au début de l’offre doit, notamment, mentionner « le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ». Or, une incertitude s’est rencontrée sur le calcul du montant en question.

Pour un certain nombre d’arrêts, cette mention devait concerner la somme totale devant être effectivement réglée et ainsi comprendre la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur en avait souscrite une (v. par ex., CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672 N° Lexbase : A2693ZPG – CA Rouen, 17 octobre 2019, n° 18/04358 N° Lexbase : A4389ZRY – CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 19/00957 N° Lexbase : A0904Z8Y – CA Basse-Terre, 20 janvier 2020, n° 18/016011 N° Lexbase : A20163DZ – CA Toulouse, 5 février 2020, n° 18/03258 N° Lexbase : A49033DX). La déchéance du droit aux intérêts était alors prononcée en cas de manquement en la matière.

Cependant, force était de constater que toutes les juridictions ne partageaient pas la solution précitée. En effet, plusieurs d’entre elles estimaient, à l’inverse, que l’assurance facultative n’avait pas à être comptabilisée ici (v. par ex., CA Douai, 16 janvier 2020, n° 17/05631 N° Lexbase : A78073BR – CA Chambéry, 23 janvier 2020, n° 18/02081 N° Lexbase : A41093C8 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 18 juin 2020, n° 17/12565 N° Lexbase : A95803N7 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2020, n° 17/12530 N° Lexbase : A50123PC – CA Chambéry, 14 janvier 2021, n° 19/01592 N° Lexbase : A37434CM – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 14 janvier 2021, n° 18/04664 N° Lexbase : A44764CR).

Il était donc attendu que la Haute juridiction se prononce en la matière. Elle le fait par l’arrêt sélectionné.

Faits et procédure. La société de financement A. avait consenti à un couple un crédit à la consommation. À la suite de la défaillance des emprunteurs, l’établissement prêteur avait prononcé la déchéance du terme et les avait assignés en paiement.

La cour d’appel d’Amiens ayant, par un arrêt du 19 septembre 2019 (CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672, préc.), prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, le prêteur avait formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. L’emprunteur invoquait le fait que, dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 311-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9067IX4, devenu C. consom., R. 312-10) n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L. 311-18 du même code (N° Lexbase : L8204IMS). Dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé les textes précités.

Décision. La Cour de cassation est sensible au moyen précité. Elle se fonde sur les anciens articles L. 311-18, L. 311-48, alinéa 1er (N° Lexbase : L9552IMQ), et R. 311-5 du Code de la consommation. Elle considère ainsi qu’il s’en déduit que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ».

Or, pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l’encadré prévu à l’article R. 311-5 du Code de la consommation « s'entend de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu’il l’a souscrite », l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l’encadré, qu’ils n’ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu’ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités. Sa décision est, par conséquent, cassée.

Observations. Cet arrêt vient donc définitivement clarifier l’incertitude relevée précédemment. Cette solution va-t-elle pour autant dans le sens de la partie la plus faible au contrat, c’est-à-dire l’emprunteur ? Probablement pas. Ce dernier devra ainsi garder à l’esprit, s’il a souscrit une ou plusieurs assurances non obligatoires, que les frais liés à celles-ci devront être additionnés par lui-même au montant de l’échéance figurant dans l’offre s’il souhaite connaître exactement l’effort financier qu’il devra produire pour rembourser son prêt.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477196

[Brèves] Objet du dépôt de garantie et extinction de la solidarité du colocataire : petite mise au point de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 19-23.343, FS-P (N° Lexbase : A12514PZ)

Lecture: 4 min

N7174BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 16 Avril 2021

► Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de déduction du dépôt de garantie des sommes dues au titre de la dette locative ;

La solidarité du colocataire qui a donné congé s'éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ; ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité.

Faits et procédure. Le bailleur donne à bail à des concubins, copreneurs solidaires, une maison d'habitation. La preneuse donne congé à effet au 29 avril 2015. Le 4 janvier 2016, le preneur libère les lieux et un état des lieux de sortie est établi.

Le bailleur assigne les preneurs en paiement d’un arriéré de loyers et de charges, et de réparations locatives.

Par un arrêt du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Montpellier condamne la preneuse à payer au preneur les sommes de 4 091,33 euros et de 2 739 euros (CA Montpellier, 2 juillet 2019, n° 17/03718 N° Lexbase : A4862ZHK).

La preneuse se pourvoit en cassation. L’arrêt apporte des précisions intéressantes à deux égards.

- Concernant l’objet du dépôt de garantie

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation énonce clairement que « le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ».

La solution est logique et découle des textes : selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : Z34730RM), le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; et selon l’article 22 de cette même loi (N° Lexbase : Z06696MW), un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.

Or, comme le faisait remarquer le demandeur au pourvoi, l’obligation de payer le loyer figure au nombre des obligations locatives du locataire.

La Haute juridiction censure alors l’arrêt qui, pour condamner la preneuse à payer au bailleur une somme de 4 091,33 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, avait retenu que le dépôt de garantie n’avait pas vocation à couvrir des échéances de loyer.

Il faut néanmoins rappeler que le locataire ne peut, en tout état de cause, s’abstenir de régler les derniers loyers en décidant unilatéralement de les imputer sur le dépôt de garantie qui a vocation à lui être restitué, le loyer étant dû jusqu'à la date d'effet du congé (Cass. civ. 3, 5 octobre 1999, n° 98-10.162 N° Lexbase : A1614CN4).

Inversement, on rappellera que la Cour de cassation avait eu l’occasion de censurer le jugement ayant admis la déduction, du dépôt de garantie, d’une somme équivalant à un mois de loyer au titre de l’occupation postérieure, par le locataire, à l’expiration du bail (Cass. civ. 3, 28 septembre 2004, n° 03-14.870, F-D N° Lexbase : A4884DDA). Cette solution reste en parfaite cohérence avec celle énoncée par le présent arrêt en date du 8 avril 2021, puisque, le bail ayant expiré, il ne pouvait alors s’agir du paiement d’un loyer pouvant être couvert par le dépôt de garantie.

- Concernant l’extinction de la solidarité du colocataire

Selon l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : Z34725RM), la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s'éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.

Pour condamner la preneuse à payer une somme de 2 739 euros au titre de la régularisation des charges et de réparations locatives, l’arrêt de la cour d’appel retient que cette somme correspond à un prorata, au 29 octobre 2015, du montant total de 3 553,03 euros arrêté au 4 janvier 2016, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état, et que l’état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex-compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.

Le demandeur au pourvoi faisait valoir que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui relève que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l'expiration de l’obligation solidaire.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477174

[Brèves] La contestation de la qualité des travaux, un obstacle à la réception tacite ?

Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 20.14.975, FS-P (N° Lexbase : A48044NA)

Lecture: 4 min

N7208BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Avril 2021

► La réception tacite ne peut pas être caractérisée si la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est équivoque ;

► le paiement des factures doublée de la prise de possession n’y change rien ;

► la contestation de la qualité des travaux empêche la caractérisation d’une volonté non-équivoque.

Il serait, sans doute, temps d’intervenir pour mettre un terme à cette création prétorienne qui est la réception tacite. La multiplicité des contentieux, jusqu’en cassation, est bien la preuve de l’inefficacité du régime mis en place, sans même évoquer l’absence de sécurité juridique consécutif. Devoir aller jusqu’en cassation pour savoir si un ouvrage est réceptionné n’est pas satisfaisant. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Législateur a souhaité y mettre un terme. L’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) ne prévoit pas la réception tacite. Seules les réceptions expresses et judiciaires sont possibles. La jurisprudence, tant administrative que judiciaire, a toutefois résisté.

Le régime de la réception tacite est trop compliqué. Doit être caractérisée la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Si cette volonté est caractérisée, il y a réception tacite mais si, au contraire, est caractérisée la volonté non-équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, il n’y a pas de réception tacite possible. L’approche paraît simple mais cela est loin d’être le cas.

Sont ainsi insuffisants, pris isolément, à caractériser une réception tacite, la prise de possession des lieux (Cass. civ. 1, 4 octobre 2000, n° 97-20.990, publié au bulletin N° Lexbase : A7732AHT Constr. Urb. 2000, n° 298), le paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 septembre 1998, n° 96-17.014 N° Lexbase : A5487AC9, Constr. Urb. 1998, com 409), la signature d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-21.431, F-D N° Lexbase : A4667CRB, AJDI, 2000, 741), des difficultés financières (CA Metz, 12 mars 2003, n° 01/01157 N° Lexbase : A8846S3Z), l’achèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 25 janvier 2011, n° 10-30.617 N° Lexbase : A8600GQL), la succession d’une entreprise à une autre (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL), le paiement du solde dû à l’entreprise (Cass. civ. 3, 22 juin 1994, n° 90-11.774 N° Lexbase : A6284ABD), surtout lorsque des réserves importantes sont émises par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 10 juillet 1991, n° 89-21.825, publié au bulletin N° Lexbase : A2841ABT).

Mais, la prise de possession des lieux doublée du paiement complet du prix peut suffire à caractériser cette volonté (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, FS-P+B N° Lexbase : A4987WD3) même si les travaux ne sont pas achevés (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 04-18.145, FS-P+B N° Lexbase : A2934DSH, JCP G 2006, IV, 3336). C’est ainsi que, depuis une jurisprudence amorcée le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ) clairement confirmée en 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 N° Lexbase : A5083YUS ; Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734 N° Lexbase : A3818Y9B), la réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession. La Haute juridiction y tient. Elle a déjà eu l’occasion d’y revenir (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, FS-D N° Lexbase : A54163IG, obs. J. Mel, Lexbase, Droit privé, avril 2020, n° 819 NN° Lexbase : N2886BYK).

Forts de cette jurisprudence, les maîtres d’ouvrage avaient invoqué la prise de possession et le paiement de 80 % du prix pour prétendre avoir tacitement réceptionné les travaux et solliciter l’application de la responsabilité civile décennale des constructeurs.

Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais pas en appel. Pour les conseillers, la contestation constante par les maîtres d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur dont l’abandon du chantier est de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

La Haute juridiction ne trouve rien à y redire et rejette le pourvoi. L’arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence amorcée il y a quelques années (Voir récemment Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, préc.) ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-19.969, F-D N° Lexbase : A06363WH ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24.752, FS-P+B+I N° Lexbase : A3673W78), récemment confirmée (Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.537 N° Lexbase : A89024LB).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477208

[Jurisprudence] Les conditions de recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français jugées contraires au droit à un recours effectif

Réf. : CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/05267 (N° Lexbase : A89404M3)

Lecture: 11 min

N7167BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Solal Cloris, Avocat au barreau du Val-de-Marne

Le 14 Avril 2021

Mots-clés : jurisprudence • CESDH • article 13 • relèvement en relèvement d’une interdiction du territoire français • recevabilité • droit à un recours effectif • article 8 • grief sérieux.

Par un arrêt du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris a jugé recevable une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire alors même que le requérant résidait sur le territoire français et n’était ni incarcéré, ni assigné à résidence. Cette décision, à première vue contraire aux dispositions juridiques applicables en la matière, est en réalité justifiée par la recherche d’un équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge.

Le requérant, un ressortissant tunisien arrivé en France en 1976 a été condamné en 2009 par la cour d’appel de Paris à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, conformément aux articles 131-30 (N° Lexbase : L7623LPZ) et suivants du Code pénal. Dix ans après cette condamnation pour des faits de participation à un trafic de stupéfiants, il a sollicité le relèvement de cette interdiction auprès de cette même juridiction dans les conditions prévues par les dispositions des articles 702-1 (N° Lexbase : L9382IE9) et 703 (N° Lexbase : L2597DGB) du Code de procédure pénale.

En application de l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7222IQK), la recevabilité de la demande de relèvement d’une interdiction du territoire est conditionnée à une résidence de l’étranger hors de France. Il existe toutefois deux exceptions à cette exigence. L’étranger résidant en France est recevable à demander le relèvement de cette peine s’il effectue une peine d’emprisonnement ferme ou s’il est assigné à résidence par arrêté préfectoral, en vue d’organiser son éloignement. Aucune autre exception n’est prévue.

En l’espèce, le requérant résidait en France, était libre et ne faisait pas l’objet d’une assignation à résidence. Par application des dispositions législatives précitées, sa requête aurait en principe dû être rejetée. C’était en tout cas la position soutenue par l’avocat général lors de l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil.

Néanmoins, la cour a, par une motivation audacieuse mais juridiquement pertinente, admis la recevabilité de la requête.

Les juges ont d’abord constaté que le requérant justifiait d’un grief sérieux résultant d’une atteinte au respect de la vie privée. En effet, il est arrivé en France en 1976 et a obtenu un premier titre de séjour en 1981, lequel a été renouvelé plusieurs fois. En outre, il est le père de cinq enfants, tous de nationalité française, et réside auprès de son épouse, laquelle est en situation régulière et souffre de troubles psychiatriques nécessitant sa présence à ses côtés. Sur le plan professionnel, le requérant justifie d’un emploi sous contrat à durée indéterminée. À l’inverse, il n’avait plus aucun lien familial dans son pays d’origine. Or ce contexte familial était déjà établi au moment du prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, ce qui semble avoir été un élément décisif pour les juges.

La cour a alors estimé qu’opposer au requérant les règles internes relatives à la recevabilité de sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français constituerait une charge disproportionnée et aurait pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4746AQT).

Cette solution, qualifiée d’ « exceptionnelle » par la cour, n’est pourtant pas inédite.

Dans un arrêt en date du 25 avril 2006, la cour d’appel de Paris avait déjà admis la recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français alors que le requérant résidait, libre, sur le territoire français. Elle posait alors le principe selon lequel : « si tout recours est soumis à des conditions de recevabilité spécifiques, édictées par les lois, et à des limitations généralement admises par la communauté de nation comme relevant de la doctrine de l’immunité des États, ces règles ne peuvent avoir pour effet d’interdire complètement à l’individu d’accéder à son droit de saisir un tribunal ou de le priver de son droit effectif à exercer un recours, sans porter atteinte au principe général fixé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » [1].

On notera toutefois que dans l’arrêt de 2006, la cour motivait sa solution par le fait que le requérant justifiait d’une impossibilité de se rendre dans son pays d’origine ainsi que dans plusieurs autres pays susceptibles de pouvoir l’accueillir et que ses démarches intentées pour être assigné à résidence étaient restées vaines. C’était parce que le requérant apportait la preuve de son impossibilité de se conformer aux dispositions légales relatives à la recevabilité de la requête que la cour avait décidé de faire primer le droit à un recours effectif sur les règles internes.

Dans le cas d’espèce, la particularité de la décision résulte de l’application par la cour d’appel du principe général du droit à un recours effectif fixé par l’article 13 de la Convention sous l’angle de la seule atteinte au droit à une vie privée et familiale du requérant. En effet, ce dernier ne justifiait ni d’une impossibilité de se rendre à l’étranger, notamment dans son pays d’origine où certes il n’avait plus aucune famille, ni d’avoir sollicité son assignation en résidence auprès du ministre de l’Intérieur.

C’est au regard de la situation familiale très spécifique du requérant que la cour a considéré que les exigences imposées par le droit interne constituaient pour lui une charge disproportionnée. Cette application du droit à un recours effectif est à notre sens plus conforme à l’esprit des dispositions de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Rappelons en effet que l’article 13 de la Convention a vocation de permettre la protection des autres dispositions de la Convention. En d’autres termes, elle est un moyen de garantir les individus contre une atteinte caractérisée à un droit ou une liberté garantis par la Convention. Aussi la Cour européenne des droits de l’Homme soumet-elle la possibilité d’invoquer l’article 13 à la démonstration d’un « grief défendable », lequel doit être tiré d’une autre disposition de la Convention [2]. Dans le même sens, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 13 juin 2007 que « le droit à un recours effectif devant une instance nationale n’est garanti qu’aux personnes qui justifient d’un grief sérieux résultant d’une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée » [3].

Or l’atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), dès lors qu’elle est caractérisée, constitue indéniablement un tel grief.

La solution n’était certes pas évidente, ce qui explique que la cour ait siégé en formation collégiale. L’éventuelle méconnaissance du principe garanti par l’article 13 de la Convention ne résultait pas de l’absence de recours contre la mesure d’interdiction du territoire français mais des exigences restrictives de ce recours. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà jugé que des exigences trop restrictives peuvent faire perdre le caractère effectif d’un recours prévu par la loi nationale [4].

La situation personnelle du requérant se prêtait parfaitement à une telle interprétation. Non seulement le respect des règles de recevabilité l’aurait obligé à quitter sa famille pour rejoindre un pays dans lequel il n’a plus d’attaches mais à plus court terme, cela l’aurait conduit à perdre son emploi. Dans ces conditions, on comprend qu’exiger d’un individu qu’il quitte un pays dans l’unique fin d’intenter un recours contre une mesure prononcée plus de dix ans auparavant ait pu être considéré comme une charge disproportionnée.

La démonstration d’un grief « sérieux » suffit en soi à écarter les règles internes de recevabilité d’un recours contre une mesure d’éloignement. Il aurait été superfétatoire de devoir apporter la preuve d’une impossibilité matérielle de se rendre dans un autre pays. De même, il aurait été vain d’intenter préalablement des démarches tendant à solliciter une assignation à résidence dans l’unique but de former une telle requête en relèvement. En effet, l’assignation à résidence prévue par l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L1958LMH) est une mesure que l’administration peut prendre pour s’assurer de l’exécution d’une mesure d’éloignement telle qu’une interdiction du territoire français. Le fait que l’administration ait décidé de ne pas entreprendre d’exécution forcée ne devrait pénaliser l’étranger dans l’exercice de son recours effectif. On ne peut exiger d’un étranger qu’il sollicite de lui-même une mesure restrictive de liberté afin d’exercer un recours qui au surplus était parfaitement légitime dans le cas d’espèce.

La position de la cour d’appel de Paris est également en cohérence avec la jurisprudence administrative relative aux demandes d’abrogation d’un arrêté d’expulsion. L’article L. 524-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L5799G4K) soumet la recevabilité d’une demande d’abrogation aux mêmes conditions que celles applicables à l’égard des requêtes en relèvement d’une interdiction du territoire français. Or dans un arrêt du 23 février 2000 [5], le Conseil d’État avait estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention n’étaient pas inopérants à l’encontre de cette décision, nonobstant le caractère irrecevable de la demande d’abrogation au regard des règles internes. Pour la haute juridiction administrative, les exigences procédurales ne doivent pas entraver l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont il veille à bonne application.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris rejoint donc la position du Conseil d’État dans cette volonté de garantir le respect des principes garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, rappelant au passage la primauté du droit international résultant de l’article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R).

Enfin, dans cette affaire, le sort de la requête au fond était étroitement lié à celui de sa recevabilité. Certes, la protection du droit à un recours effectif ne saurait garantir ipso facto une issue favorable à ce recours. Néanmoins, il aurait été difficilement concevable que la Cour, après avoir admis la recevabilité de la requête en application des dispositions combinées des articles 13 et 8 de la Convention, décide de ne pas y faire droit au fond.

D’ailleurs la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises [6] qu’il appartient aux juges du fond de s’assurer que le maintien d’une mesure d’interdiction du territoire français respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En l’occurrence, la cour d’appel de Paris a estimé qu’en dépit de la condamnation de 2009 à l’origine de la mesure d’interdiction du territoire français, l’absence de nouvelles condamnations en lien avec les infractions relatives aux stupéfiants, d’une part, et la situation familiale du requérant, d’autre part, conduisaient logiquement à considérer le maintien de la mesure comme une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée familiale.

Au final, la décision nous semble justifiée au regard de la situation exceptionnelle du requérant. Le sort du pourvoi en cassation déposé par le ministère public à l’encontre de cette décision conduira sans nul doute la haute juridiction judiciaire à confirmer cette position.

| À retenir : la cour d’appel de Paris a écarté les règles de recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français au nom du droit à un recours effectif. Le requérant justifiait d’un « grief sérieux » résultant d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. |

[1] CA Paris, CT0111, 25 avril 2006.

[2] CEDH, 27 avril 1988, Req. 9659/82, Boyle et Rice c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A1274IZ9), § 52 ; CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03, Maurice C/ France (N° Lexbase : A6794DKT), § 106.

[3] Cass. crim., 13 juin 2007, n° 06-86.065, FS-P+F (N° Lexbase : A9545DWG), Bull. crim., 2007 n° 162.

[4] CEDH, 16 décembre 1997, Req. 136/1996/755/954, Camenzind c/ Suisse N° Lexbase : A6228AXX), 1997, § 54.

[5] CE, 23 février 2000, n° 196721 (N° Lexbase : A0436AUP).

[6] Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-85.180, F-P+F (N° Lexbase : A7661DIL), Bull. crim. 2005, n° 150, p. 68 ; Cass. crim., 30 mars 2011, n° 09-86.641, F-P+B (N° Lexbase : A5788HNP), Bull. crim., 2011 n° 68.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477167

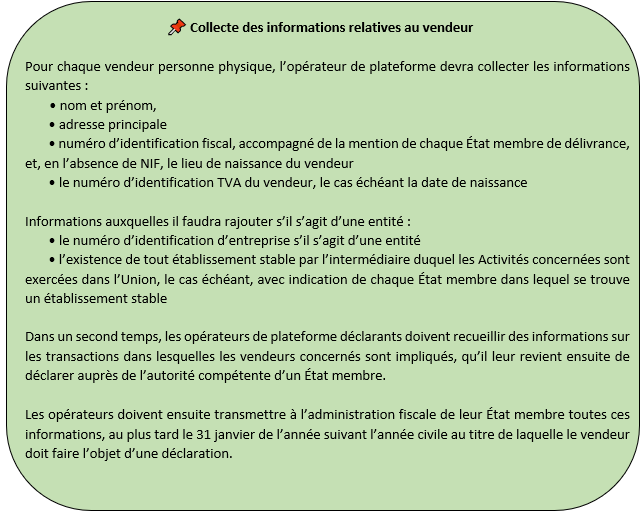

[Brèves] Nouvelles obligations déclaratives pour les plateformes numériques : la Directive « DAC 7 » publiée au JOUE

Réf. : Directive (UE) n° 2021/514 du Conseil, du 22 mars 2021, modifiant la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L8094L38)

Lecture: 2 min

N7184BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Avril 2021

► La Directive « DAC 7 » modifiant la Directive (UE) n° 2011/16/UE, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L5101IPM), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2021.

Rappelons que depuis son adoption, la Directive (UE) n° 2011/16/UE initiale avait déjà été modifiée cinq fois afin d'inclure des informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert, sur les déclarations pays par pays, sur les bénéficiaires effectifs, sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et maintenant sur les plateformes numériques :

- Directive (UE) n° 2014/107/UE, qui a introduit l’échange automatique informations relatives aux comptes financiers (N° Lexbase : L0202I7M) ;

- Directive (UE) n° 2015/2376/UE, en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales et les accords préalables en matière de prix de transfert (N° Lexbase : L3592KWX) ;

- Directive (UE) n° 2016/881/UE, sur l’échange automatique d'informations sur les déclarations pays par pays (N° Lexbase : L4143K8X) ;

- Directive (UE) n° 2016/2258/UE, qui garantit l’accès des autorités fiscales aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs collectées conformément à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L8214LBT) ;

- Directive (UE) n° 2018/822/UE en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (N° Lexbase : L6279LKR).

⌛ Chronologie du nouveau texte

- La Commission européenne a formulé une proposition de révision de la Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale le 15 juillet 2020, dans le cadre du plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance.

- En décembre 2020, les États membres conviennent de nouvelles règles en matière de transparence fiscale pour les plateformes numériques.

- Le 10 mars 2021, le Parlement a également approuvé le texte après quelques modifications.

- Le projet de Directive a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 22 mars 2021.

🔎 Détail des mesures. Dans les grandes lignes, le texte introduit des obligations de déclaration pour les plateformes du numérique concernant les revenus perçus par les vendeurs de biens et de services qui utilisent ces plateformes.

⏲️ Entrée en vigueur. Les États membres devront transposer le texte au plus tard le 31 décembre 2022, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

💡 Bon à savoir. La Commission a publié une feuille de route visant à étendre le champ d'application de la Directive aux cryptoactifs et à la monnaie électronique (DAC 8).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477184

[Brèves] Procédure d’appel en matière civile : le Conseil d’État rejette la requête en abrogation des « Décrets Magendie »

Réf. : CE, 26 mars 2021, n° 438146 (N° Lexbase : A68294MU)

Lecture: 3 min

N7183BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Avril 2021

► Le Conseil d’État a rejeté le recours de la Confédération nationale des avocats (CNA), tendant à l’abrogation des décrets « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA) et n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL).

Pour rappel, la Confédération nationale des avocats avait saisi par LRAR le 20 novembre 2019, le Premier ministre d’une demande tendant à l’annulation des décrets « Magendie ». Face à l’absence de réponse du Premier ministre, le CNA a déposé une requête complétée d’un mémoire, les 31 janvier et 18 août 2020, sollicitant l’annulation de la décision de rejet implicite de rejet du Premier ministre, pour excès de pouvoir.

Pour le Conseil d’État, « L'obligation pour l'appelant de mentionner expressément dans la déclaration d'appel les chefs du jugement de première instance qu'il entend critiquer, de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou de déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration à peine de caducité de celle-ci », et plus largement les différentes dispositions procédurales contraignantes qui sont imposées aux parties dans le cadre de la procédure d'appel en matière civile, le sont dans un objectif de bonne administration de la justice et afin d'améliorer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

En conséquence, le Conseil énonce qu’elles ne portent pas une atteinte excessive au droit d’accès au juge et ne méconnaissent aucune exigence découlant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

Par ailleurs, le Conseil d’État juge que la circonstance que le délai moyen de jugement devant les cours d’appel soit passé de 11,5 en 2009 à 13,5 en 2018, alors même que l’un des objectifs de la réforme était d’améliorer l’efficacité et la célérité des procédures d’appel civiles, « n'est pas de nature à établir à elle seule que les décisions de refus d'annulation des décrets seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation »

Solution du Conseil d’État. La requête du CNA est rejetée.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:477183

[Jurisprudence] L’obstination des plaideurs à l’origine d’un spectaculaire revirement de jurisprudence de l’Assemblée plénière : il n’y a pas de cause perdue !

Réf. : Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, P+R (N° Lexbase : A17864NH)

Lecture: 22 min

N7178BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes - Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaire de Grenoble en charge de la prépa ENM - Membre du Centre de Recherches Juridiques - EA 1960

Le 14 Avril 2021

Mots-clés : cassation • recevabilité du moyen • changement de norme • revirement • jurisprudence • droit au juge •égalité de traitement des justiciables

L’arrêt rendu le 2 avril 2021 marque un revirement de jurisprudence inattendu et important qui met fin à une solution appliquée depuis cinquante ans puisque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que le changement de norme (prétorien ou législatif) implique désormais la possibilité de présenter un moyen de cassation qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi en raison de ce changement dans la règle applicable.

En l’espèce, un salarié s’estimant victime d’une discrimination syndicale saisit un conseil des prud’hommes en vue d’obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Devant la cour d’appel, il fait valoir qu’il a travaillé sur différents sites où il explique avoir été exposé à l’amiante, et à ce titre, présente une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété.

Dans son arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris accueille cette demande et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sans rechercher si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mentionnée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : O2143BLX).

L’employeur, s’appuyant sur une jurisprudence bien établie de la Chambre sociale de la Cour de cassation [1] selon laquelle l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante n’est possible qu’au bénéfice des salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur une liste mentionnée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale [2] pour 1999, forme un pourvoi en cassation qui, sans surprise, est accueilli par la Haute juridiction qui casse l’arrêt d’appel par arrêt du 28 septembre 2016, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d’appel de renvoi de Paris constate que les conditions de l’indemnisation ne sont pas réunies et rejette, en conséquence, la demande d’indemnisation du salarié.

L’affaire aurait pu en rester là, sauf que la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a opéré, à l’occasion d’un arrêt rendu le 5 avril 2019, un important revirement de jurisprudence en reconnaissant à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre1998 précitée [3].

L’absence de signification de l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de renvoi entre les parties permet au salarié débouté de former un second pourvoi dans lequel il se prévaut bien évidemment du revirement intervenu.

A priori, ce nouveau moyen avait peu de chance de prospérer dès lors que, en se fondant sur une lecture a contrario des dispositions de l’article L. 431-6 du Code de l’organisation judiciaire [4], la Cour de cassation affirme, depuis 1971, que tout moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi contre une décision rendue par une juridiction du fond de renvoi conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisie, même si un revirement de jurisprudence était intervenu postérieurement à cet arrêt, était irrecevable[5]. Contre toute attente, ce nouveau moyen est reçu par l’Assemblée plénière en raison du revirement de jurisprudence intervenu sur la question en jeu !

Dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, l’Assemblée plénière procède à spectaculaire revirement de jurisprudence au motif que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’y a pas mis un terme, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours.

L’arrêt commenté est intéressant à plus d’un titre !

D’une part, il marque un abandon partiel de la règle de l’irrecevabilité issue de l’arrêt de 1971 en présence de tout changement de norme, ce qui implique, outre le cas des revirements de jurisprudence, les évolutions de la loi. La rigueur de la règle de l’irrecevabilité cède donc le pas à une souplesse procédurale dont rien ne permet d’affirmer aujourd’hui qu’elle ne sera pas tempérée à l’avenir par la Cour de cassation elle-même, eu égard à la généralité de l’expression « un changement de norme » qui, si elle traduit la volonté de la Haute juridiction d’englober toutes les situations dans lesquelles un changement dans les règles applicables intervient - que ce changement ait une origine législative ou prétorienne - est riche de sens, et donc sujette à interprétation.

D’autre part, il porte le sceau de la reconnaissance par la Cour de cassation de son rôle normatif. Nul n’ignore combien la Cour de cassation a parfois pu se montrer timide pour reconnaître le rôle normatif qu’elle peut avoir, notamment en raison de l’article 5 du titre préliminaire du Code civil (N° Lexbase : L2230AB9) prohibant les arrêts de règlement. Or, dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, la Cour de cassation fait une référence explicite à la contribution de ce revirement « tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence ». Il y a donc ici une reconnaissance pleine et entière de son rôle normatif, ce dont nous nous réjouissons.

Au-delà de ces apports qui mériteraient des développements sur lesquels d’autres auteurs ont fait le choix de se focaliser, il nous semble que cet arrêt mérite avant tout d’être commenté sur les causes de son existence, et pas seulement sur les conséquences qu’il emporte. De ce point de vue, l’attention du lecteur sera attirée ici sur le fait qu’il nous semble que le revirement de jurisprudence auquel procède l’Assemblée plénière se fonde principalement sur une conception renouvelée de la sécurité juridique (I), comme du respect des droits fondamentaux processuels dont le contenu est enrichi (II).

I. Une conception renouvelée de la sécurité juridique

À lire le communiqué de presse qui accompagne l’arrêt du 2 avril 2021, il semblerait qu’une des composantes du raisonnement de l’Assemblée plénière expliquant le revirement de jurisprudence auquel elle procède réside dans une conception renouvelée de la notion de sécurité juridique qui constituait le fondement de la règle de l’irrecevabilité (A) ; renouvellement de la conception à laquelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) n’est pas étrangère (B).

A. La sécurité juridique : fondement de la règle de l’irrecevabilité

La question de savoir si un plaideur est recevable à soumettre à la même Chambre de la Cour de cassation une question qu'elle a déjà jugée contre lui dans le même litige, après que la juridiction de renvoi ait statué conformément à la solution dégagée par la Haute juridiction, s’est posée pendant longtemps, sans que la jurisprudence ou la doctrine n’y apporte une réponse ferme. Des arrêts vont se prononcer pour la recevabilité [6], d'autres dans le sens de l'irrecevabilité [7]. Cette incertitude a subsisté pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que la question soit tranchée par la Chambre mixte dans l’arrêt précité du 30 avril 1971. Déduite a contrario des termes de l'article 15 de la loi de 1967 (devenu l’article L. 431-6 COJ), par une interprétation audacieuse, cette solution se fonde pourtant davantage sur des considérations d’ordre pratique, plus que d’ordre juridique.

En effet, il a pu paraître peu satisfaisant d’imaginer la Cour de cassation devoir trancher de nouveau une question de droit sur laquelle elle se serait déjà prononcée, à la requête de plaideurs obstinés et ayant les moyens de leurs ambitions, au risque de la voir dire le droit en sens contraire dans le même procès. En d’autres termes, dans l’arrêt du 30 avril 1971, et bien qu’elle ne l’exprime pas en ces termes, la Chambre mixte se fonde sur le raisonnement suivant : les impératifs de bonne administration de la justice et de sécurité juridique commandent la règle de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie. Durant cinquante ans, ce raisonnement va tenir, malgré les critiques toujours plus nombreuses, car il peut y avoir quelque injustice, si un revirement de jurisprudence est intervenu entre-temps, à ce que le plaideur déjà jugé ne puisse en bénéficier en formant un pourvoi contre l'arrêt de la juridiction de renvoi.

Si nous laissons volontairement de côté l’argument tiré d’une bonne administration de la justice pour la raison évidente qu’il peut tout aussi bien justifier le maintien de la règle de l’irrecevabilité que son évincement, quid de l’argument tiré de la sécurité juridique des plaideurs ? Le communiqué de presse qui accompagne l’arrêt du 2 avril 2021 précise que la décision du 30 avril 1971 était justifiée par « des préoccupations de bonne administration de la justice, par une conception classique de la sécurité juridique et visait à la fois à éviter que la Cour de cassation adopte successivement des positions contraires dans une même affaire et à mettre un terme au litige ». Un "conception classique“ de la sécurité juridique ? Il y aurait donc une conception moderne de la sécurité juridique, et ce serait elle qui fonderait, en partie au moins, le revirement opéré par l’Assemblée plénière ? À notre sens, il n’existe qu’une seule conception de la sécurité juridique : celle qui permet aux justiciables de garder le droit prévisible malgré son caractère nécessairement évolutif. C’est la prévisibilité de la norme, et de la manière dont elle est interprétée, qui garantit la sécurité juridique. De ce point de vue, il n’y a pas, nous semble-t-il, de conception « classique » ou « moderne » de la sécurité juridique. En revanche, il y a peut-être une conception renouvelée à l’aune de la jurisprudence de la CEDH.

B. L’influence de la jurisprudence de la CEDH

L’analyse de la jurisprudence de la CEDH met en évidence que, selon le juge européen, le principe de la sécurité des rapports juridiques tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice [8]. Pour le juge européen, l’incertitude « qu'elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités est un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'État » [9]. Toutefois, l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas, pour la CEDH, un droit acquis à une jurisprudence figée et qu’un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à unemotivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme [10]. Encore récemment, le juge européen a affirmé que « les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante. Ainsi, une évolution de la jurisprudence n’est pas, en elle‑même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration » [11]. Pour la CEDH, non seulement aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ne consacre un quelconque principe de non-rétroactivité de la jurisprudence, mais encore un tel principe ne saurait se fonder sur le principe de sécurité juridique.

Invoquer la sécurité juridique pour maintenir la règle de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie, alors qu’un changement des règles applicables était intervenu entre-temps, devenait donc difficile à l’aune des solutions dégagées par la CEDH. Cela devenait d’autant plus difficile qu’il est de moins en moins possible de soutenir sérieusement que la jurisprudence ne serait pas une source créatrice de droit, et par voie de conséquence, que la Cour de cassation ne joue pas un rôle créateur ! Il suffit pour s’en convaincre de se replonger dans les débats – passionnants – relatifs à la question de la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence, et de manière plus pragmatique dans les faits de l’espèce ayant donné lieu précisément à l’arrêt rapporté, et notamment le rapport de M. le conseiller Dominique Ponsot qui ne dit pas autre chose : « Pour autant, les nécessités d’une bonne administration de la justice, à la lumière desquelles avait été adopté l’arrêt fondateur d’une Chambre mixte du 30 avril 1971, doivent être réexaminées à l’aune des évolutions intervenues depuis, qu’il s’agisse de la reconnaissance du rôle de l’Assemblée plénière dans la formation de la jurisprudence, de l’affirmation, plus généralement, du rôle normatif de la Cour de cassation, de la diffusion de sa jurisprudence, de la motivation développée des revirements, ou encore de la différenciation des circuits de traitement des pourvois ». Nul doute qu’en intégrant les revirements de jurisprudence dans les « changements de norme », la Cour de cassation affirme son rôle de source du droit et entend maîtriser ses conséquences pour les plaideurs. Avec l’arrêt du 2 avril 2021, c’est en réalité toute la structure de la technique de cassation qui se trouve renforcée, et la conception que se fait la Cour de cassation du principe de sécurité juridique qui se trouve renouvelée pour se rapprocher de celle retenue par la CEDH.

II. Une conception renouvelée des droits fondamentaux processuels

Si le renouvellement de la conception du principe de sécurité juridique fonde pour partie le revirement opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, ce n’est qu’en partie seulement. C’est qu’en effet la question de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie, alors qu’un changement de norme postérieur intervient se discute aussi sous l’angle des droits fondamentaux. Comme la Cour de cassation l’évoque elle-même dans son communiqué de presse, si le revirement opéré a notamment pour finalité de rendre totalement effectif l’accès au juge (A), il tend également à assurer une égalité de traitement entre les justiciables placés dans des situations équivalentes (B).

A. Assurer l’effectivité de l’accès au juge

Pour la Cour de cassation, prendre en considération la norme nouvelle ou modifiée pour permettre à une partie à un litige qui n’a pas encore été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement participe de l’effectivité de l’accès au juge. Par cette affirmation, la Cour de cassation semble admettre que la solution appliquée depuis cinquante ans, et sur laquelle l’Assemblée plénière revient à l’occasion de l’arrêt commenté, méconnaissait donc le droit au juge dont peut se prévaloir tout justiciable.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’aucune disposition ne consacre expressément un droit au juge, et qu’il s’agit là d’une consécration de la CEDH [12] fondée sur des arguments tels que la prééminence du droit, les principes généraux du droit, parmi lesquels « le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus », et le texte même de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), dont les juridictions françaises ont admis l’existence.

Ensuite, que contrairement au recours effectif de l’article 13 qui vise à assurer une protection réelle des droits reconnus par la Convention dans les États contractants, le recours au juge de l’article 6 § 1 concerne que la possibilité de faire trancher un différend de nature civile ou pénale devant une juridiction interne, ce qui ne met pas nécessairement en cause la violation d’un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, le recours de l’article 13 doit être ouvert devant une instance nationale qui peut ne pas être un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 (même s’il doit s’agir d’une autorité compétente, indépendante et impartiale).

Enfin, que l’effectivité du d’accès au juge ne suppose pas l’existence d’un droit absolu, ce qui conduit la Cour à admettre des limites fondées sur l’intérêt général ou encore sur le respect d’une bonne administration de la justice. Elle reconnaît donc aux États une certaine marge d’appréciation, tout en vérifiant que le droit à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même, que le but poursuivi par la limitation est légitime, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [13]. À ce titre, la CEDH a jugé conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, par exemple : la réglementation des délais pour agir[14], pourvu qu’ils soient raisonnables [15], l’obligation de constituer avocat [16], l’obligation, à peine d’irrecevabilité de la demande, de constituer une sûreté, au prorata de la valeur de l’objet de la contestation et des frais prévisibles[17], ce qui n’est pas le cas de la cautio judicatum solvi imposée à un étranger [18], ou encore l’obligation pour le demandeur d’exécuter la décision frappée de pourvoi en cassation à peine de radiation de l’affaire du rôle, puis de péremption de l’instance à défaut d’exécution dans le délai de deux ans[19] prévu par le Code de procédure civile [20].

La solution antérieure à l’arrêt rapportée méconnaissait-elle réellement l’effectivité du droit au juge, laquelle implique, par voie de conséquence, l’effectivité du droit à un recours juridictionnel effectif ? En décidant de prendre désormais en considération dans un procès en cours tout changement de norme, dont les revirements de sa jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable, c’est-à-dire une décision qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours, n'a pas mis un terme au litige, la Cour de cassation permet aux parties de bénéficier d’une évolution de jurisprudence intervenue depuis la première cassation, ce que la solution antérieure ne permettait pas. Puisqu’une nouvelle norme est intervenue – plus favorable pour le plaideur –, le demandeur, dès qu’aucune décision irrévocable ne tranchant le litige au fond est intervenue, et que les délais de recours sont encore disponibles, devrait pouvoir en profiter en exerçant les voies de droit lui permettant d’obtenir gain de cause. En lui interdisant de le faire, alors que la décision qui lui est défavorable n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, il est possible de considérer que la solution ancienne portait une atteinte manifeste au droit au juge. Mais, comme nous venons de le voir, le droit au juge n’est pas un droit absolu, et la CEDH admet qu’il y soit porté certaines limites, pourvu que le droit à un tribunal n’ait pas été atteint dans sa substance même, que le but poursuivi par la limitation soit légitime, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Était-ce le cas ? La réponse se discute au regard des arguments qui fondaient la solution retenue depuis cinquante ans, mais cela mériterait un espace dont nous ne disposons pas dans le format qui est le nôtre ici. Aussi intéressante que puisse être une telle discussion, il convient toutefois de reconnaître que la solution retenue dans l’arrêt du 2 avril 2021 améliore assurément l’effectivité du droit au juge en permettant aux plaideurs de se prévaloir d’un revirement de jurisprudence dans une instance ou aucune décision irrévocable n’est venue trancher le litige.

B. Garantir l’égalité de traitement des justiciables placés dans des situations équivalentes

L’égalité de traitement des justiciables dans l’application de la loi est un principe qui a été longtemps négligé, surtout en matière pénale où la doctrine n’a d’yeux que pour le principe d’individualisation des peines qui, dans son application, peut pourtant donner lieu au sein d’une même juridiction à des écarts significatifs entre les condamnations prononcées qui interrogent. Si un travail significatif est réalisé au sein des juridictions pour juguler les disparités qui peuvent exister entre les différentes formations de jugement d’un même tribunal ou d’une même cour d’appel, conduisant à l’élaboration d’outils d’aide à la décision, y compris dans le champ de la répression pénale [21], la problématique semble avoir du mal à trouver une réponse juridique viable et qui soit conforme aux principes fondamentaux qui irrigue les procédures civile et pénale. Il n’est donc pas anodin, selon nous, que la Cour de cassation s’empare de ce principe dans l’arrêt rendu le 4 avril 2021. Le principe d’égalité de traitement s'inscrit parmi les principes fondamentaux de l'Union européenne, et le principe d'équivalence auquel la Cour de justice se réfère pour encadrer l'autonomie procédurale des États membres, a pour finalité d'assurer une égalité de traitement entre les justiciables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En droit interne, la Cour de cassation s’est peu emparée de ce principe. Une recherche rapide montre que, quelques arrêts seulement y font explicitement référence, et aucun ne concerne le champ de la procédure civile. Le principe d’égalité constitue pourtant un principe à valeur constitutionnelle figurant dans la devise de notre République, et il est consacré à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.